Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Acessos

Acessos

Links relacionados

-

Similares em

SciELO

Similares em

SciELO

Compartilhar

CIDADES, Comunidades e Territórios

versão On-line ISSN 2182-3030

CIDADES no.41 Lisboa dez. 2020

https://doi.org/10.15847/cct.20501

ENTREVISTA

Conversa com Francisco Silva Dias Sobre o Plano de Urbanização de Chelas

Interview with Francisco Silva Dias about the Plano de Urbanização de Chelas

João Cunha BorgesI; Teresa Marat-MendesII

[I]DINÂMIA’CET-Iscte, Portugal. e-mail: joao_cunha_borges@iscte-iul.pt

[II]DINÂMIA’CET-Iscte, Portugal. e-mail: teresa.marat-mendes@iscte-iul.pt

Francisco Silva Dias nasceu em 1930. Diplomou-se em Arquitectura pela Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa em 1957. No mesmo ano ingressa no Gabinete de Urbanização da Câmara Municipal de Almada. No ano seguinte, colabora no ‘Inquérito à Arquitectura Popular Portuguesa’, na Zona 4 (Estremadura). Em 1960, inicia trabalho no GTH da Câmara de Lisboa, onde é responsável pelo ‘Plano de Urbanização de Chelas’. Nos anos 1970, é responsável pela urbanização do Vale Escuro – Alto da Eira (Lisboa) e do Zambujal (Amadora). No Gabinete de Urbanização da Área de Sines, coordena o Plano para a Vila Nova de Santo André. Foi Presidente da Associação dos Arquitectos (1990-1992), Provedor na Ordem dos Arquitectos (2006-2011) e membro da Assembleia Municipal de Lisboa. Em 2000, conclui o seu doutoramento, ‘Raízes e Perspectivas do Urbanismo Meridional Português: A Arte Urbana dos Aglomerados Portugueses de Influência Mediterrânica’. Em 2006, a Câmara Municipal de Almada organizou a exposição ‘Cinquenta anos de Arquitectura e Urbanismo em Portugal através da obra de Francisco da Silva Dias’.

João Cunha Borges é mestre em Arquitectura (ISCTE-IUL, 2017), com uma dissertação sobre o trabalho de Aldo Van Eyck e Alsion e Peter Smithson intitulada ‘The dissolution of the modern complex’. Trabalha como investigador no DINAMIA’CET–Iscte no projecto SPLACH – Spatial Planning for Change. Artigos publicados em co-autoria em Journal of Aesthetics and Culture, Joelho – Revista de Cultura Arquitectónica, Mátria Digital. O seu trabalho incide principalmente na relação da arquitectura com a história do planeamento urbano, a estética e a sustentabilidade. Teresa Marat-Mendes é Professora de Projecto Urbano e Urbanismo Ecológico no Departamento de Arquitectura e Urbanismo do ISCTE-IUL. Doutora pela Universidade de Nottingham com a tese ‘The sustainable urban form’. A sua principal linha de investigação é o estudo da forma urbana, do metabolismo e da sustentabilidade. Actualmente, coordena no DINÂMIA’CET-Iscte a investigação transdisciplinar do Projecto SPLACH – Spatial Planning for Change.

Introdução

Francisco Silva Dias tem um percurso invulgarmente longo e diversificado. Como o próprio não deixa de notar, é ‘um arquitecto de sorte’. O pretexto para esta conversa foi o Plano de Urbanização de Chelas, que começou em 1960, ainda sob orientação de José Rafael Botelho no Gabinete Técnico de Habitação (GTH), mas que acabaria por coordenar. De facto, Chelas foi durante tanto tempo uma ‘zona maldita’ na cidade de Lisboa, que parece difícil abordá-la como caso único que é no contexto do urbanismo do século XX português. E, no entanto, este Plano foi um dos mais ambiciosos alguma vez encetado pelo Estado – imagine-se, sob uma ditadura conservadora! – e por ali encontra-se ainda o traço de muitos arquitectos consagrados – Tomás Taveira, Gonçalo Byrne, Vítor Figueiredo, Manuel Vicente, Vítor Consiglieri, João Braula Reis – e de muitos outros que, menos mediáticos, têm também o mérito de ter dado formas inovadoras – profundamente inovadoras – à habitação social. Num momento em que a herança arquitectónica e urbana dos anos 1960 é arrasada por especuladores e decisores filistinos, mas também redescoberta pelo seu valor de manifesto por uma cidade melhor e mais democrática, justifica-se revisitar Chelas.

A primeira zona, Zona I, foi pormenorizada em 1965. Seguiram-se a Zona J e a Zona N2, segmento norte da Zona N, que haveria de ser o último trabalho de Silva Dias para o GTH. É por estas três zonas que passa a maior parte desta entrevista. Mas também pelo trabalho do GTH, pela época de renovação do imaginário arquitectónico português, enfim, por todo um tempo em que os arquitectos cumpriam um serviço público, o de criar uma cidade habitável para todos.

Como recorda a questão da habitação no início do seu percurso?

Nessa altura, sob uma pressão inclusivamente internacional muito grande com o problema da habitação, o governo do Estado Novo tinha uns caprichos que ninguém entende – simultaneamente tinha princípios aos quais se agarrava muito, como a propriedade privada, mas de repente, sobretudo por causa de Duarte Pacheco, expropriava ou comprava terrenos suficientes para fazer Monsanto, para fazer a Cidade Universitária, para fazer os Olivais… Dentro de um sistema capitalista, Lisboa era uma cidade em que quase um terço do território era municipal. Então havia essas reservas de terreno e a vontade política de resolver – ou tentar resolver – o problema da habitação. E foram destinados a esse fim os territórios dos Olivais Norte, dos Olivais Sul e parte de Chelas. Eram umas condições óptimas para trabalhar porque não havia cadastro, o terreno era municipal… E posso dizer que todas as asneiras que estão lá – e todos os méritos também – são exclusivamente nossos. Entre o que saiu da prancheta e o que se fez, as diferenças são quase mínimas. Na História de Lisboa isso só tenha sido feito na Baixa e possivelmente, na História do País, em Vila Real de Santo António.

Nessa altura, os bairros sociais eram muito diferentes dos que vocês iriam desenhar…

Na tentativa de resolver o problema da habitação, tínhamos tido três fases, mais ou menos. Uma foi a fase, vou-lhe chamar, do miserabilismo, que era o Socorro de Inverno, as Barracas Provisórias, no sentido mesmo dos pobres. Há até um texto que diz que os principais problemas [dos pobres] na altura eram o alcoolismo e a falta de casas. Depois, veio outra fase de sentido muito ideológico do Estado Novo, com base numa ideia de Salazar de que o que portugueses queriam era uma casa, de preferência pequena, para deixar aos filhos em herança, uma casa isolada… esse processo não resolveu nada, claro. Há um episódio em que o [Francisco] Keil [do Amaral], que era Presidente do Sindicato [dos Arquitectos], ousou criticar essa política de habitação num célebre artigo no Diário de Lisboa e foi demitido do Sindicato pelo Governo quando tinha sido eleito livremente pelos seus pares… E aqui está outra contradição do Estado Novo, na fase seguinte: é que, na posse do terreno, convidou arquitectos… progressivos, modernos. Eu suponho que… que se enganaram [risos]. Ou que se enganaram ou que o problema estético, digamos assim, não era entendido pela gente do Estado Novo. Havia a polémica da Casa Portuguesa, o Raul Lino, o Keil e o [Fernando] Távora no Porto… Mas foi dada inteira liberdade aos arquitectos. Entretanto, os Olivais Norte já tinham um plano e estudos de urbanização, feitos principalmente pelo Pedro Falcão [e Cunha], chamávamos-lhe o Pedro das Barbas… que é o autor, embora tivesse sido feito no gabinete do [Luís] Cristino [da Silva], do Plano de Nova Oeiras. Historicamente é interessante!

Já um bairro com princípios modernistas…

Eu penso que Nova Oeiras até já estaria começada quando se começou os Olivais Norte. E os Olivais Norte é quanto a mim, a aplicação pura – suponho que não haverá pelo mundo fora exemplo tão puro – da Carta de Atenas. A concentração do equipamento na zona do centro comercial, a escola, depois a separação entre os peões e a circulação automóvel… é puríssimo. Houve, da parte dos arquitectos, uma tentativa de modificar o plano, chegou a haver uma intervenção… do [Manuel] Tainha, se não me engano. Mas ainda bem que não se fez, pois com certeza o plano do Tainha também teria virtudes, mas aquela pureza da aplicação da Carta de Atenas talvez se tivesse perdido. É interessante referir a transição entre o urbanismo e a arquitectura, que é por vezes um processo… traumático. O plano era muito rígido, dizia ‘um bloco com tais dimensões’, ‘edifícios com forma de Y’, que estão lá [3]! E recordo-me do João Abel Manta, com um anoraque, como se usava naquela altura, e discutia-se se se revia o plano, e ele retirou um pedaço de madeira do bolso, um paralelepipedozinho, e disse “Eu só quero saber onde é que vou por o meu bloco”. Isto era perfeitamente legítimo na altura!

Mas o arquitecto não chega a trabalhar nos Olivais…

Não, a equipa entretanto dividiu-se. O Plano dos Olivais Sul foi feito num prazo muito apertado e houve uma equipa que foi fazer Chelas. Daí que diga sempre que sou um arquitecto com sorte: enquanto os outros trabalhavam até às três da manhã, nós pudemos, eu e o [João] Reis Machado sobretudo, pensar e repensar, ir vendo o que se fazia na Europa e as reacções que já ia havendo aos Olivais. Foi uma sorte essa décalage que houve entre os Olivais e Chelas. A concepção nos Olivais Sul foi diferente dos Olivais Norte. Nos Olivais Norte havia realmente uma rigidez muito grande na transição urbanista/arquitecto, enquanto nos Olivais Sul o [José Rafael] Botelho tinha feito um estágio em Inglaterra, houve uma influência das Novas Cidades inglesas que na altura se estavam a fazer, e a transição para os arquitectos já foi diferente. Era dado um programa quantitativo, uma análise morfológica do terreno, dizia-se “aqui convém guardar as vistas, aqui é um parque”… portanto, era mais programático e menos formal, e depois cada arquitecto ou equipa interpretava aquele programa como entendesse. Foi disso que por um lado resultou a riqueza formal dos Olivais [Sul], por outro lado também resultou a crítica de que não tem unidade estilística. Mas, quanto a mim, ainda bem que assim foi. Temos o [Hernani] Gandra e o [Neves] Galhoz que fazem os blocos segundo a Carta de Atenas [4], temos o [Nuno] Portas que se orgulha muito de ter introduzido o conceito de rua nos Olivais – é uma rua, enfim… daqui para ali [aponta para o fundo da sala] – mas enfim, o Portas dizia com grande orgulho que tinha uma rua nos Olivais, que realmente era a única. E depois havia o brutalismo do [Duarte] Castelo Branco [5] …

Nós temos muitos retratos orais, por exemplo da Rua da Alegria, mas do GTH menos um pouco. Como recorda esse ambiente de trabalho?

Todos nós sofríamos a angústia do papel branco! 3000 fogos por ano, terrenos enormes! Houve uma primeira dúvida interessante, que o José Rafael [Botelho] levantou: se devíamos pegar nos 800 hectares da zona oriental e fazer uma cidade ou se a acção do GTH devia ser dispersa pela cidade. Por um lado, o processo de integração seria mais fácil se nos dividíssemos, mas por outro lado aquela unidade dava-nos possibilidade de fazer cidade de raiz. O destino foi, ainda bem, fazermos assim. O ambiente era de… enfim, a afinidade política era total, éramos todos de esquerda, alguns com militância, como o Celestino de Castro por exemplo. Por isso eu digo que o Estado Novo não sabia o que fazia…

Eram um grupo de arquitectos politicamente orientados no sentido oposto ao oficial e, no entanto, a trabalhar num gabinete municipal…

Éramos funcionários da Câmara!

Como faziam passar as vossas ideias nestas circunstâncias?

Não sei, não sei… estavam distraídos [risos]! Havia reações, lembro-me dum director de finanças que nos chamava nomes, que falava ‘axim’ e dizia que nós estávamos a delapidar os ‘cabedais munixipais’ porque estávamos a fazer casas para pobres e os terrenos em hasta pública vender-se-iam muito mais alto. Mas foi a única reação que ouvi de viva voz.

Passamos então a uma situação em que o Estado quase não tem noção do que financia em arquitectura.

Aquele discurso do Salazar acaba dizendo que rejeitamos grandes falanstérios destinados às populações imigrantes, as grandes cozinhas [comunitárias]… enfim. Nalguns trabalhos, até privados, fazer uma cobertura plana era internacionalismo, comunismo, galerias era comunismo. E depois tudo isso lá se fez. Estavam distraídos com certeza, ou não sabiam ver as plantas. Estou a levar isto para o jocoso, mas foi assim. Mas o ambiente [no GTH] era muito aberto, muito livre, não havia antagonismos, havia uma sintonia, as coisas tinham que ser assim mesmo.

Havia uma equipa encarregue dos Olivais Sul, outra para Chelas… Havia comunicação entre os grupos?

Havia comunicação. Primeiro, as instalações eram muito pequenas, era uma moradia. Havia os que estavam no rés-de-chão e os que estavam no primeiro andar, mas tomávamos a bica todos juntos! Era uma equipa, o ambiente do atelier da Rua da Alegria era semelhante. Discutíamos muito! Podemos ter um certo orgulho porque aquilo que tinha os anátemas todos para ser um ‘bairro social’ é cidade! Pode ser discutível, o Plano dos Olivais. As críticas que se faziam é que era uma influência muito nórdica… enfim, críticas que nós, que estávamos em Chelas, fomos aproveitando. O código de leitura dos Olivais era muito diferente do código de leitura da cidade tradicional. Se eu quiser dizer a um amigo estrangeiro onde é que moro, digo “sais na estação do Areeiro, há uma rua que desce, depois tem o edifício dos telefones, depois há uma pastelaria, eu moro acima da pastelaria”. A carta de marear dos Olivais é completamente diferente. Nos primeiros tempos, havia um senhor, que morava numa das moradias que lá estão no princípio, era até um grupo de bons samaritanos que se encarregava de guiar as pessoas que se perdiam nos Olivais! Eles andavam pela rotunda do aeroporto, para levar as pessoas às suas casas.

Era uma estrutura muito nova para aquela época…

Essa foi a principal crítica aos Olivais. [pausa] Lembro-me sempre duma frase do Eça que dizia que o sonho de qualquer português é viver numa quinta com porta para o Chiado [riso]. Passarinhos de manhã, almoço no Chiado, ramboia à noite. Os Olivais, para uns têm quinta a mais e Chiado a menos, para outros tem Chiado a mais e quinta a menos. Conforme o plano se ia construindo começamos a contactar com a população, havia uns que queriam mais estacionamento e menos jardins, outros queriam mais jardim… mas neste momento, penso que os Olivais tem aquilo que se chama o ‘patriotismo de lugar’. A segunda geração identifica-se já com o sítio. Depois começou a haver referências a toponímia espontânea.

E, entretanto, começa o Plano de Urbanização de Chelas [PUC]…

Em Chelas, aproveitando a experiência [dos Olivais Sul] passámos para uma estrutura linear, com linhas de força. Acreditava-se que um conjunto de 5 a 10 mil pessoas podiam entre si criar laços de memorização e de vizinhança – isto eram unidades de vizinhança – e que o crescimento das cidades era semelhante ao dos seres vivos, portanto por células, por adição de unidades de vida. Depois, um pouco por influência do ‘Inquérito [à Arquitectura Popular Portuguesa]’, porque três ou quatro tinham feito o ‘Inquérito’, eu, o [António Pinho] Freitas, o Celestino [de Castro], achámos que era preferível uma estrutura linear, em que o equipamento e a habitação seguem linhas de força e se ramificam.

O arquitecto tem alguma memória de Chelas antes de ali ter trabalhado?

Por várias razões eu estava já ligado a Chelas. A começar pelos Verdes Anos do Paulo Rocha, feito um pouco mais tarde. Depois, durante a guerra, a minha família teve muitas dificuldades porque o meu pai negociava com os Estados Unidos… era comerciante. Lá em casa vivia um primo que estava a estudar arquitectura, o Luís Mateus, e (tem piada) nós dizíamos do meu pai que ele era ‘urbanista amador’: aos domingos, porque havia pouco dinheiro, nós íamos ver as obras do Duarte Pacheco. O meu pai pegava em nós, no meu primo, no meu tio, e íamos… tenho memória do Estádio Nacional a fazer-se, do Viaduto Duarte Pacheco e o Caneiro de Alcântara, que era uma ribeira que passava lá em baixo, horrível, e do Aeroporto… Do Aeroporto lembro-me que nós íamos para a Quinta do Alemão, aquela perto do [Colégio] Valsassina, ao domingo, à espera que viesse um avião. Às vezes vinha um avião, outras vezes não vinha. Recordo-me que vinham aviões de Inglaterra, de Itália, da Alemanha, da França… e eu era criança e estava à espera que viesse um alemão e um inglês, a pensar se ao sair os passageiros desatassem à pancada uns aos outros… [risos] Isto em Chelas! Aliás, onde é hoje o [Colégio] Valsassina, mais ou menos, havia uma bateria de artilharia aérea… ainda pensei, ao fazer o plano, manter isso como memória… mas não tinha graça nenhuma, eram uns buracos no chão… Enfim, era uma romaria, íamos ao domingo a Chelas ver os canhões… e havia uns canhões melhores, no Parque Eduardo VII, porque tinham um balão cativo… eram romarias!

Nessa altura, Lisboa era uma cidade sempre em obras …

Eu… memória para números ou pessoas, não tenho. Mas memória visual tenho muita. Lembro-me de irmos ver as obras da Alameda e da Fonte Luminosa e o meu pai disse assim para o tio Zeca, “Isto… está atarracado”… enfim… Esses passeios que eu dei com o meu pai estiveram na base de… de eu ser arquitecto. Não podia ser outra coisa!

E é ainda muito jovem, começa o Plano de Chelas, com José Rafael Botelho…

Ainda era um plano celular…

E depois coordena o plano definitivo…

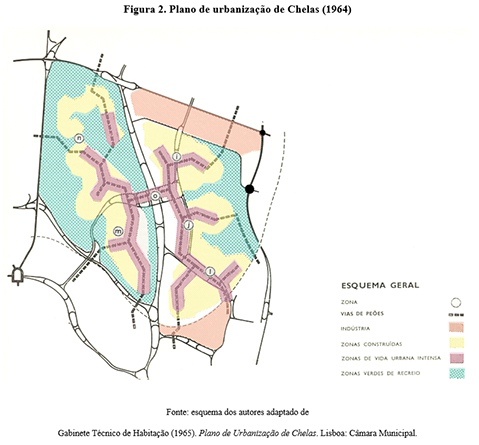

Esse foi o que veio a ser aprovado [aponta para uma planta do PUC, ver figura 2], cá estão os caminhos de peões. Houve em relação aos Olivais ainda outra diferença de critério muito grande: enquanto, nos Olivais, os espaços verdes eram entre os edifícios, aqui também dentro dum princípio da arquitectura e do urbanismo regional havia grandes manchas de zonas verdes que ocupavam os vales, esta zona verde [a oeste] era imposta pela presença do aeroporto e as construções concentravam-se nas encostas e nos cumes. Havia o sistema viário de ligação à cidade e havia depois o sistema viário de peões, à ilharga do qual estaria o equipamento. Também houve um bocadinho mais de preocupação com os elementos do passado, o Palácio da Quinta dos Alfinetes e o Convento de Chelas, a Quinta das Salgadas… A grande diferença foi, em vez da pulverização dos espaços verdes entre os edifícios, aqui havia uma concentração e isso era evidente… há uma fotografia, tirada na altura, em que se vê realmente as construções nos cumes e depois os vales, livres. Também sob o ponto de vista metodológico, nós tivemos possibilidade, que nos Olivais não houve, de fazer um plano sistematizado, com a análise, a proposta, os estudos de base desde a toponímia à constituição da população, transportes… portanto, talvez tenha sido o primeiro plano sistematizado.

O arquitecto esteve envolvido em todas essas fases, desde o inquérito…?

Desde o princípio! Os Olivais começaram e, uns dois, três meses depois, o José Rafael [Botelho] desafiou-me a trabalhar em Chelas!

E depois passam à pormenorização da Zona I, ainda muito fiel ao PUC…

Sim. Embora o trânsito automóvel e o trânsito de peões possam ser paralelos, são diferenciados, também foi um dos princípios da Zona I. É por isso que a Zona I se estrutura fundamentalmente neste esquema [aponta uma planta da Zona I]. Aqui, o livro de cabeceira sem dúvida nenhuma foi o Kevin Lynch, A imagem da cidade. Também penso que não haverá no mundo muitos exemplos tão puros da aplicação do Kevin Lynch. Estão aqui todos aqueles elementos que ele diz que tocam a nossa memória e a nossa imaginação, estão cá os percursos, os nós, os perfis. E ao mesmo tempo, lembro-me que era uma ideia-base, a relação que existia entre o cinema e o urbanismo. Há uma peça que se perdeu, eu pelo menos não tenho conseguido encontrá-la, que lhe chamávamos ‘o argumento da Zona I’: onde as pessoas se encontram, onde as pessoas param, onde vão de um lado para o outro da rua, onde as pessoas mudam de sentido. A ideia que nós explicámos muitas vezes é que a relação que há entre o cinema e o urbanismo, ou o fazer da cidade, é que no cinema nós estamos sentados e há uma sequência de imagens que se vão substituindo. No urbanismo, nós estamos a andar e há uns cenários que estão fixos e que nós vamos colectando conforme vamos andando. O que nós fazíamos era um exercício, “agora vou aqui, encontro aqui os amigos, depois dou uma volta, viro a esquina, encontro a via de peões, depois vem a estrada por cima, ali fica a igreja” – a igreja era marca. Tivemos uma desilusão muito grande quando falámos com o patriarcado, com um padre que era engenheiro civil e depois foi Bispo de Beja. Nós estávamos a ver a igreja como um símbolo, com uma torre… e ele usou uma expressão que me chocou um bocadinho, disse “não é nada disso, agora as igrejas são estações de serviço espirituais”. Ele deu um exemplo – a Igreja de S. Domingos não tem paroquianos, ninguém vive na Baixa. No entanto, é a igreja mais frequentada de Lisboa, porque as pessoas no stress da vida urbana vão ali, meditam um pouco… um momento em que a pessoa pode estar… em paz…

Além do Kevin Lynch e do ‘Inquérito’, que referências se recorda de terem sido importantes?

Na altura, os livros de urbanismo clássicos já estavam um pouco… bafientos… sobre tratados de embelezamento…

Ou projectos…

As [novas] cidades inglesas, digamos que as contestámos em Chelas. Os Olivais, tem o seu centro, tal e qual Cumbernauld, mas em Chelas nós contestámos isso. Digamos que Chelas é mais promíscuo, o equipamento e as habitações, os automóveis andam perto dos peões, de um lado são zonas verdes, de outro são edificados, a densidade é a mesma dos Olivais, mas as densidades brutas são diferentes. Depois, os portugueses têm pouca sorte porque quando têm uma boa ideia, há um estrangeiro que publica antes de nós. É o caso de Toulouse-Le-Mirail. Nós tínhamos a Zona J passada a limpo e vem a ‘Architecture d’aujourd’hui’ sobre Toulouse-Le-Mirail.

O arquitecto estava a par do trabalho do Team 10?

Toulouse-le-Mirail foi uma surpresa. Depois fui lá para ver. E vi que… que a nossa Chelas era melhor! [risos] Talvez seja presunçoso, mas foram todas ideias nossas. Não houve assim um modelo! Depois, quando trabalhei em Santo André, em Sines, sim, a referência era uma cidade da terceira geração, era…

Milton Keynes?

Milton Keynes, pois! Mas as [novas] cidades inglesas, já estavam postas de parte, nessa fase.

O GTH estava então envolvido nos mesmos problemas que alguns arquitectos lá fora também estavam, sobre como interpretar aquela herança modernista mais canónica…

Sim. Eu penso que a principal característica da civilização a que nós pertencemos é que cada ideia tem em si o gene da sua própria transformação. Portanto, foi uma evolução, houve o moderno, nós contestámo-lo! Teve aí importância o trabalho do Ernesto Rogers, a Torre Velasca em Milão… E havia uma influência muito grande de Itália, do INA-Casa, via Portas, aí encontrávamos muitas referências.

E a cidade mediterrânica, sobre a qual o arquitecto se veio a debruçar muito mais tarde…

Pois, isso! Talvez não fosse uma coisa expressa, era uma coisa que estava dentro de nós. Eu contesto o Raul Lino, por questões históricas, mas há uma coisa em que eu acho que ele tem razão. Ele quando viajou com o Lúcio Costa e escreveu a Auriverde Jornada, o Lúcio Costa parece que o acusou de ser tradicionalista. E ele disse, “a tradição incomoda-me tanto como uma costela, não a sinto”. E essa frase está certa. Nós também não sentíamos, não havia a intenção de fazer a la mode…

Ao longo do tempo, no entanto, o processo de trabalho foi mudando…

Depois de eu sair do GTH e ter ido para o Gabinete da Área de Sines, ainda fiz o plano da Zona N, e o plano da Zona J estava feito. Houve uma alteração da metodologia. Na Zona I os projectos foram feitos no GTH. Portanto, nós trabalhávamos aqui com o plano e os arquitectos estavam ali a fazer os projectos. Por exemplo aqueles projectos de rótula, do José Pacheco, nós dissemos “precisávamos de aqui fazer um crescente para envolver a escola primária”, assim! Houve até uma certa polémica com o director mas, como digo, eles aceitavam tudo. Porque um terço do orçamento daqueles edifícios era para fazer os cilindros [5]. Mas nós dissemos, naqueles paleios que os arquitectos fazem, “o ritmo, a música, o peão, a memória…” e pronto, “está bem”. Aí também há que notar os pavimentos, que são do Luiz Cunha. Deu um trabalhão! Não sei se chegou a conhecê-lo, mas era um excêntrico tranquilo. E o desenho daqueles pavimentos foi ele que fez e desenvolveu muito sobre o papel hipnótico dum pavimento, que é necessário para memorizar – a pessoa quando vai em cima daquele movimento sabe que vai num percurso, mas também não pode ser obsessivo. E depois ele apresentou o projecto como se fosse uma banda desenhada, apresentado através de duas pessoas que vão a fazer aquele percurso. O trabalhão que eu tive, os engenheiros “isto é uma pouca vergonha, estão a gozar com a gente, isto é um caderno de encargos, não é uma banda desenhada!”

No plano da Zona I, como na Zona J e na Zona N2, o arquitecto coordenou o plano urbano, mas os edifícios eram feitos por outros arquitectos.

Na Zona I, os projectos são do GTH ou de pessoas ligadas ao GTH. O Vítor Figueiredo já tinha trabalhado nos Olivais, por exemplo. Também – e é um pouco anedótico por relação ao Team 10 – mas nessa altura falava-se muito da habitação evolutiva. E há uns edifícios [6] que têm uma estrutura saliente – aquilo seria para que, teoricamente, o edifício viesse a ser aumentado…

Mas vocês em Chelas já estavam a contemplar essa ideia?

Não teve o meu entusiasmo. Eu era mais dogmático. Depois até ia estudar a habitação evolutiva no LNEC mas…

Que depois orienta o Alto do Moinho.

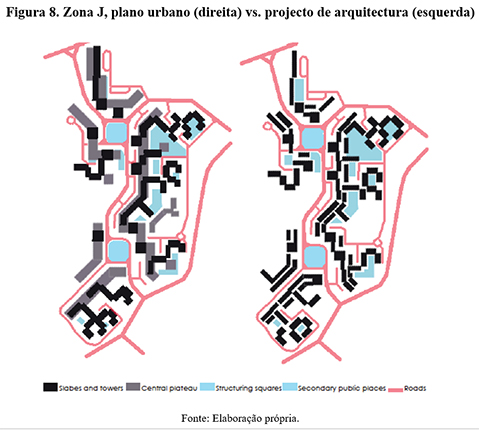

Pois, mas não me parece que aquela coisa de deixar a estrutura à vista para mais tarde o prédio crescer… Isso é só representativo duma certa ânsia. Uma coisa que caracterizou a acção do GTH, que é o seu fundamento, é que era sempre apoiado numa doutrina. Não se ia para a forma pela forma, havia sempre uma doutrina, uma filosofia, uma maneira de pensar. Que era a Carta de Atenas nos Olivais Norte, as [novas] cidades inglesas nos Olivais Sul, o Kevin Lynch na Zona I, depois na Zona J… não seria o Candilis, porque o Candilis é que nos copiou a nós [risos]… mas seria a cidade-edifício! Também vinha um bocado da ideia do Corbusier e do Bloco de Marselha, que a pessoa não precisa de sair à rua para viver. Na Zona J, com aquelas galerias, a ideia é que um miúdo pode ir à escola sem nunca pisar o asfalto, sempre ligado a tudo.

Com isso tudo, acabaram por antecipar sem querer a megaestrutura, concentrar a cidade inteira num complexo.

Sim, sim, sim. Ali não era o bloco, era a cidade-edifício, com aqueles braços. E aqui também houve uma mudança de critério. Nos Olivais, os centros nunca mais se faziam, e degradavam-se. O centro da célula B, onde está a igreja do Pedro Vieira de Almeida, era para ser uma cooperativa e a certa altura, foi a polícia para lá… Na Zona I volta-se ao conceito de comércio com lojas de montra para a rua, e o equipamento à ilharga dos peões. Na Zona J a ideia era fazer uma plataforma e depois a habitação estaria em cima e nos dedos. Fez-se um concurso, que foi ganho pelo [Vítor] Consiglieri e pelo [Tomás] Taveira. O Taveira manteve a volumetria mas, por questão suponho que de facilidade de construção, abriu as plataformas. E deu origem àquelas galerias [7]… A Câmara fornecia pavimento e tecto e o equipamento era aquilo que fosse necessário. Isso foi uma experiência interessante porque todo o equipamento pobre da cidade tinha ali acolhimento, a câmara dizia, “sim, em Chelas há para lá espaço”, e foi para lá a Cerci, a sede dos Deficientes das Forças Armadas, a Amizade Luso-Guineense… o que deu uma certa animação àquilo. E a verdade é que, tendo havido os conflitos normais, é uma população relativamente estável e é interessante ver que há turmas na escola onde há brancos, indianos, tudo! No Parque da Bela Vista vi muitas vezes indianos a jogar críquete, todos vestidinhos de branco, com o chapéu, e ia a festas de indianos… Sob esse aspecto é muito interessante.

Na altura em que estavam a fazer o projecto, havia debate sobre a etnicidade da população?

Não. Ainda não tinha acabado a Guerra [Colonial]…

O arquitecto chegou a envolver-se no desenho dos edifícios?

Não, não tenho nenhum edifício em Lisboa. A única coisa que fiz foi a recuperação dos Paços do Concelho, quando arderam, mas isso foi mais um acto político do que de arquitectura, se é possível dizer isto. Não, eu na arquitectura não intervinha. Como disse, estávamos no mesmo edifício, na mesma sala, mas mesmo nos projectos de fora… Falávamos há pouco, na Zona J, há uma perspectiva do Lobo de Carvalho, que foi quem ficou a dirigir a Zona J, que é tal qual aquela volumetria, simplesmente as plataformas foram aviltadas, de resto… [aponta nas fotocópias do plano da Zona J] Portanto, a Zona J tinha estas plataformas ao centro, depois a estrutura ramificava. A igreja também foi feita como está aqui. Aqui [no bloco central] é que houve a alteração. Depois havia a Zona L, que tinha o Bairro Chinês, nós tínhamos deixado propositadamente sem plano, porque seria a ligação com a cidade. O que é mais doloroso para mim é a Zona O.

A Zona O que fazia a articulação das restantes, e ficou com aquelas torres…

Essa foi a machadada final. As ruas convergiam ali todas, e depois fez-se ali aquilo… Ainda por cima foi feito pelo [Nuno] Portas [8]…

Termina-se com um plano muito formal, mas na Zona I tínhamos informalidade. Isso era uma influência do ‘Inquérito’?

Sim, naquela ideia que falámos do filme, nós procurávamos que as ‘cenas’ não fossem muito longas. No fundo, é o que o urbanismo espontâneo meridional diz, vamos pela rua fora mas depois há um miradouro, há umas escadinhas. A ideia era o filme ser variado. Um dia, recebemos o director do [liceu] D. Dinis, que nos pedia gravilha na rua principal…

A que divide a Zona I em duas partes [Avenida Dr. Augusto de Castro]

Pois, porque tinha muita lama. E nós pensámos, “está tudo ao contrário”, porque nós não queríamos os miúdos por ali, porque tem os automóveis. Mas lá pusemos a gravilha. Passado uns tempos, eu fui explicar o plano ao liceu, disse “foi uma chatice, porque nós tínhamos feito isto para vocês irem pelos caminhos de peões, para vocês andarem em segurança” e até tínhamos feito uma coisa que não deu resultado nenhum, que era os miúdos saírem do liceu e irem directamente por aqui… [aponta no plano para uma passagem]

Ainda está lá…

Está, mas penso que está obstruída. Eles por ali entravam logo no caminho de peões. “Mas vocês pediram para por gravilha”. E então uma miúda dirige-se a mim de uma forma deliciosa, disse “ó senhor arquitector” – deve ser uma mistura de arquitecto e doutor – “ó senhor arquitector, mas agora já não é assim, nós agora vamos por onde o senhor disse”, “então porquê?”, “porque há lá uma fábrica de bolos e eles dão-nos as aparas dos bolos”. Realmente, uma pessoa pode saber muito de urbanismo, mas se não houver uma loja de bolos… [risos]

Na Zona I temos acessos horizontais, em galeria, que são agora muito polémicos. Essa opção foi sua? E também lhe pergunto o que pensa dessa solução, passados tantos anos?

Eu penso… [pausa] você obriga-me a raciocinar muito! [risos] Eu acho que o problema das galerias ainda não foi suficientemente estudado. O que nos levava à galeria era o facto do neorrealismo estar presente em todos nós. Aliás, eu defendo que em Portugal se deu um fenómeno especial no neorrealismo… literário, cinematográfico, e o arquitectónico. E o neorrealismo na arquitectura, exprimiu-se nos espaços comunitários, com relação com o cinema, nas escadarias, enfim… há uns exemplos que eu considero extraordinários nos Olivais, que são as zonas da chamada Categoria 0 [10], uns edifícios do José Santa Rita, que tem umas grelhas nas galerias e umas escadas… aquilo é neorrealismo. Depois também na organização interna, os edifícios do Teotónio Pereira nos Olivais Norte, a cozinha, que é interessante, tem a ver com o papel da mulher na família, e a cozinha dá para uma varanda onde os miúdos brincam. Essa é a origem filosófica das galerias. Depois, há galerias que funcionam muito bem e galerias que funcionam muito mal. Mas é difícil perceber porquê.

Das minhas últimas visitas ao bairro, posso dizer que uma parte significativa dos edifícios que as têm, privatizaram-nas. Noutros casos, mantêm-se públicas, por exemplo nos blocos do Vítor Figueiredo na Zona I…

Esse é um dado que me dá que é muito importante e mostra que não será assim tão aleatório. Quando foi o 25 de Abril, isto foi tudo ocupado. Nessa altura, eu fui a Chelas, é mais episódio, a certa altura vi-me envolvido, eu e um engenheiro, por uma data de miúdos, de homens, mulheres… e havia um rapaz, que era um líder, e disse ele para um miúdo: “este também é?” Pensei para mim “estou desgraçado!” isto, no Verão Quente! Mas tive coragem de dizer assim “mas é o quê?” e o homem volta-se para o miúdo e diz “é o quê?” e o rapaz diz “da reaças!?” [11] e eu disse, “não, não sou da reaças”… tive a vida por um fio, foi o Espírito Santo que me disse para perguntar! Nessa altura, estavam esses prédios [de Vítor Figueiredo na Zona I [12] em construção, e eu conhecia os operários, eles perguntavam, “então, o que é que se passa?”, e eu “estão a ocupar as casas, vocês estão a fazer essas, metam-se lá dentro, essas são vossas”. E eles realmente ocuparam aquelas casas, inicialmente foram ocupadas por quem as estava a fazer, e portanto tinham um certo amor por aquilo. Não sei se isso terá tido consequências aí [preservação das galerias]…

No entanto, ali na Zona I só se usou a galeria nas tipologias de renda mais controlada, 0 e 1. Isto foi uma decisão propositada?

As galerias eram orçamentalmente justificadas porque com um elevador podia servir-se muita gente, era um benefício que se dava. Houve algumas soluções – por exemplo, o Consiglieri fez umas soluções na Margem Sul, com os elevadores a parar só de dois em dois pisos, por causa dos duplex. E só havia galeria de dois em dois pisos. Portanto, havia essa justificação de ordem económica. Havia a justificação de ordem estética – a horizontalidade. E havia a justificação de ordem política – comunidade, as galerias serem locais de convívio. Havia todas essas razões. Mas nós nunca impusemos que tivesse que se usar galeria [nas tipologias]. O GTH tinha um corpo de orçamentistas muito bom, e aos projectistas era fornecido um caderno de encargos e critérios de orçamento iguais para todos. Não podia um dizer que fazia a 600 escudos o metro quadrado e o outro a 700, tinha que ser tudo do mesmo preço, podendo ser de formas diferentes. Isso também dava alguma flexibilidade aos projectistas. Por exemplo, há alguns projectos nos Olivais que são ilegais – porque naquele tempo o regulamento dizia que o fogo tinha que ter 12 metros quadrados na sala, depois um quarto de 10 metros, dois de 9 e um de 7 e meio. E alguns projectistas – o Vítor Figueiredo especialmente – subverteram isso. Preferiram fazer quartos muito pequenos, quase alcovas, mas ter uma sala muito grande. Portanto, houve aí muita flexibilidade.

Podemos falar um pouco sobre o último plano de pormenor que desenhou, o da Zona N2, que corresponde já a um processo muito diferente dos anteriores?

A Zona N2 tem uma história… é a única mágoa que eu tenho de Chelas. Não é mágoa, porque como está a ver o nosso espírito era o mais liberal possível, era de colaboração com os arquitectos. Mas na Zona N2, a certa altura, nós pensámos assim: conseguimos nos Olivais tirar o sarro de um plano de habitação social, conseguimos também na Zona I tirar esse sarro. Não conseguimos tanto na Zona J, porque se desviou um bocadinho. Vamos pensar porque é que há bairros sociais que são rejeitados e porque é que há bairros sociais que são paradigmas da nossa época, como os Olivais, como a Zona I. E então pensámos aproveitar toda esta experiência para fazer a cidade como ela se faz tradicionalmente, que é prédio a prédio. E nessa altura, trabalhava no GTH o Faria da Costa Filho [13], e dissemos – vamos fazer um plano que tenha esquinas, tenha ruas, tenha praças. Começámos por esses elementos e não pelos edifícios. E depois vamos encomendar a arquitectos, “olha, preciso duma esquina”, “preciso dum prédio que tem orientação nascente – poente e que dá para uma rua num lado e para um parque no outro”. Quer dizer – quatro ou cinco legos com os quais nós fazíamos a cidade. Isto foi um bocadinho antes do 25 de Abril. Quando expusemos isto aos arquitectos, íamos sendo linchados. Fizemos aí uma coisa, encomendávamos a arquitectos com experiência nos Olivais, com a obrigação de juntarem dois jovens. O Teotónio Pereira tinha chamado o Gonçalo Byrne e o [António] Reis Cabrita – depois o Portas entra aqui porque o Teotónio estava preso e o Portas era o único que o podia visitar, não sei porquê. Era um diálogo interessante, nós dizíamos “diz ao Nuno que aqui é uma rua de peões”, e o Nuno dizia, “isso da rua de peões já não se justifica, agora faz-se tudo junto”, enfim, era um diálogo do Campo Grande para Caxias. Mas quando reunimos as equipas e expusemos a ideia… foi sobretudo o meu amigo Byrne que fez uma campanha de contestação. Naquela altura, quem não fizesse bandas de 400 metros, não era bom arquitecto… Os arquitectos têm uns tiques que são permanentes, na minha geração, quem não fizesse uma torre de 15 pisos não era bom arquitecto, depois era quem não fizesse uma banda enorme, depois quem não fizesse uma rampa… E então contestaram a ideia. E realmente, para um arquitecto jovem, dizer “tu vais fazer um prédio e não sabemos onde vai ser colocado, só tens a orientação e nós é que fazemos o puzzle”, enfim… fomos linchados, ‘velharias’. E então, cada um deles pegou em 200 ou 300 fogos e levou para o atelier. E a Zona N2 a certa altura era uma confusão, eu já não estava no GTH e coitado do [José António] Lobo de Carvalho, porque havia uns que tinham a rua aqui os outros tinham 4 metros abaixo… enfim. A certa altura, fui eu quem disse “então, vocês fazem o que quiserem, mas há uma coisa que não abdicamos”, é mais ou menos este desenho: há dois parques e uma sequência de praças e percursos. E cada um deles pegou num bocado. Por exemplo aquela rua que parte da Pantera Cor-de-Rosa era para ter uma ponte, um caminho de peões, que levava aos Olivais. Os 5 Dedos do Vítor [Figueiredo] era um castelejo, um conjunto de forte imagem que ligasse depois à Zona I a sul. Mas isso perdeu-se tudo. Depois, conseguiu-se que pelo menos este princípio ficasse, mas houve ali um período muito perturbado nas relações. Já tive oportunidade de dizer isso ao Byrne, mas uma das razões do ‘fracasso’ da Pantera Cor-de-Rosa foi consequência de não se ter feito a cidade adicionando edifícios e espaços públicos, e ter sido muito concentracionária. Era uma ideia que tínhamos abandonado, quer no Olivais, quer em Chelas, e isso quanto a mim é o que mais causa rejeição da habitação social – é a monotonia, a casa igual às outras…

Que não acontecia na Zona I.

Que não acontecia na Zona I.

E essa dispersão que fez parte do processo acaba por ver-se na própria paisagem – mostra que foi um processo feito por partes pensadas sobre si mesmas.

A Zona N2 tem muito que se analise. Por exemplo – por que houve problemas comportamentais na Pantera Cor-de-Rosa e não houve no outro lado da rua, nos esquerdos-direitos que o Braula [Reis] fez do outro lado da rua [14]?

[15]

Alguns diriam que foi por causa das galerias!

Olhe, agora estou-me a lembrar, não sei se conheceu o Vítor Figueiredo…

Não, não…

Pois, ele era muito dogmático, tinha umas conversas muito interessantes mas muito enigmáticas. E dizia, “eu nunca farei o sórdido esquerdo-direito”. Bom, se o Vítor Figueiredo não desenha o esquerdo-direito, temos que aceitar a galeria!

Mas realmente a ‘Pantera’ tornou-se um caso muito polarizante, mesmo em Chelas…

O caso da Pantera Cor-de-Rosa, e já tive ocasião de dizer isso ao Byrne, aconteceu – digo um fracasso por facilidade de linguagem – porque uma população que veio toda de um bairro para outro. Nisso eu interferi. Eu tinha um atelier num rés-do-chão na Avenida do Aeroporto, e havia atrás um bairro de barracas, a Quinta do Narigão. E quando foi do SAAL, fui eu que fui lá explicar o que era. E houve um que me disse, “nós não queremos saber disso para nada, queremos ir para aquelas casas que a câmara está a fazer ali em cima”. E foi isso – a população transferiu-se toda para um habitat totalmente diferente. Na Quinta do Narigão, eram barracas, funcionava a duas dimensões, e ali [na Pantera Cor-de-Rosa] passou para três dimensões. Os percursos entre as barracas eram pela rua, [na Pantera] é preciso o elevador, a galeria… O segundo factor [negativo] foi os espaços livres terem demorado muito tempo a fazer. E o terceiro foi o aspecto concentracionário. Pergunto-me muitas vezes se existe uma relação unívoca, ali, entre o desenho e comportamento, se à passagem da barraca para a casa corresponde ou não uma transformação de hábitos e de comportamentos. Tenho exemplos a dizer que sim e exemplos a dizer que não – que o problema é a família desestruturada, é o desemprego, é o alcoolismo, são os comportamentos aditivos. Não sei. O caso do Alto do Moinho é positivo, houve uma alteração total e até foi uma experiência quase laboratorial, porque os que foram para as Mães d’Água têm um comportamento, os que foram para o Alto do Moinho têm outra. No caso da Pantera Cor-de-Rosa penso que foram aqueles três factores. Sendo uma população transplantada, há sempre um desenraizamento, implica sempre uma alteração de hábitos. Se a população for misturada naturalmente não acontece aquela coisa dos vizinhos serem todos levados para ali, depois os conflitos – a guerra que havia das telefonias era uma coisa infernal, punham a telefonia a altos berros na galeria, um ouvia fado outro queria ouvir futebol! Aí, no caso da Pantera, foi um exemplo negativo.

Chegou a visitar Chelas depois de sair do GTH?

Fui visitar, fui. Agora já não tanto, mas eu ia regularmente a Chelas ver.

Os bairros estão cheios de graffiti que expressam mesmo a sensação de pertença das pessoas a Chelas e às zonas…

Havia um que tenho muita pena de não ter fotografado, dizia ‘Born in Chelas’!

Sim, conhece o Sam the Kid, o rapper…

Guardei uma vez uma entrevista dele, falava de Chelas como sendo uma parte dele. É por coisas assim que sou um arquitecto de sorte.

Mas a propósito de voltar a Chelas, a Zona I sofreu várias alterações, como é o caso da cor…

Na Zona I, no caminho de peões eram encarnados.

Ainda são, em parte. Mas eu sei que no Alto do Moinho o arquitecto pediu aos moradores que mantivessem o bairro branco, como realmente ainda está…

Como é que sabe essa história?

Estava numa conferência em que o arquitecto contou!

Pois, eles iam modificando as coisas, e eu a certa altura disse “epá já não vos posso aturar, podem fazer tudo o que quiserem com o bairro, mas não tiram as vistas ao vizinho, nem abrem janelas para cima do vizinho”. E eles, “está bem, pronto”. E depois apareceram-me lá no atelier da Francisco Franco, “a gente vinha aqui pedir uma coisa, se podíamos pintar o bairro de outras cores, porque o branco é muito pobre”. E eu disse “não, não, isso não, de maneira nenhuma”. E foram tomar uma bica, e depois voltaram, “pronto, fica branco porque o arquitecto é porreiro”. Ora aí está um bom argumento!

Atendendo a isso, o que pensa das novas cores da Zona I.

Eu tenho uma posição em relação às atitudes dos arquitectos que pode ser um bocado frouxa: não há valores dinásticos em relação às obras que nós fazemos. Fazemos a obra, entregamo-la e depois ela vive. Há arquitectos para quem isso é uma dor de alma, tiram uma última fotografia e o prédio tem que ficar sempre assim. Mas nunca interferimos nesses aspectos, mesmo tendo autoridade, digamos assim. No caso da Zona J, com as cores que o Taveira depois lá pôs. Procurei saber como é que a população reagia. Alguns diziam, “pois, é a primeira vez que olham para nós, agora todos sabem onde é a Zona J”, outros, “está demasiado Benetton demais para mim”…

Então encara com naturalidade essa transformação.

Sim, o Zambujal foi a única intransigência da minha parte.

Continua a interessar-se por habitação social?

Sim, mas agora o problema é que não há habitação social, não se faz. Tenho um grande desgosto com isso. Quase me leva a dizer que antigamente é que era bom! É horrível o que se está a passar com as rendas das casas! E não é com incentivos fiscais que se resolve. O Estado tem de intervir, tem de fazer, tem de construir.

E acha que a arquitectura também perdeu com esse desaparecimento?

Claro, a habitação social, pelo menos aqui em Lisboa e no Porto, foi sempre um alfobre de jovens arquitectos e de novas ideias. Sobretudo aqui em Lisboa, nos Olivais e em Chelas.

Nos últimos anos também temos tido demolições. Aconteceu na Zona J, com o chamado ‘corredor da morte’…

Não sei se pelo facto de me ter interessado muito pela habitação evolutiva, eu penso que a arquitectura, a ‘casca’ é mesmo para mexer. Os edifícios não morrem, evoluem. Vocês não se formaram no Convento de S. Francisco, mas aquilo foi um Convento, uma Igreja, depois foi uma Escola de Belas-Artes, uma Biblioteca Nacional, a Polícia, um Governo Civil – sempre o mesmo casco. Não me repugna muito que um edifício se transforme. O caso do corredor da morte foi uma precipitação, foi quase simbólico. Tinha que se demolir qualquer coisa, e foi aquilo. Acredito mais que as pessoas se adaptem. O caso da Bela Vista de Setúbal – o problema não é demolir aquilo e construir outra coisa, é uma questão de evolução da população.

Mas outros sítios em Chelas até são muito positivos nesse sentido.

Por isso é que digo, não sei responder a essas perguntas, e gostava muito. Tenho a noção que se fizessem um realojamento duma barraca para o Palácio de Queluz, haveriam de dizer que era frio, que era muito grande e custava muito a limpar. Isso foi o grande drama dos Olivais – nós estávamos a trabalhar sem saber quem ia para lá. No caso do Zambujal, aquelas pessoas tinham uma história comum, os do Narigão também tinham uma história comum. Mas o sítio para onde foram dava-lhes oportunidades diferentes. No caso do Zambujal, era a casa individual. Viu aquele filme do SAAL [16]?

Sim!

Eles entrevistam o Zé Maria, que era o líder da população. Ele diz, “o arquitecto achou que era melhor cada um ter a sua casa”. Eu não me lembro nada de ter dito isso, mas que deu uma relação diferente entre as pessoas do que irem para blocos… deu. Mas não sei, há pessoas que se dão bem e outros que se dão mal. Olhe, nós fizemos duas torres muito controversas, ali no Alto da Eira. Duas torres rigorosamente iguais. Para uma das torres agora até vai um arquivo! Numa torre, os comportamentos são impecáveis. Na outra torre, o desenho é rigorosamente igual, há conflitos constantes. Não se sabe porquê! Os de uma torre deitam o lixo pela janela, os outros não, são impecáveis. Uns associaram-se, outros não.

Acha que isto pode ter a ver com os programas mais políticos? Em princípio seriam as Câmaras a distribuir da população.

Naquela altura [do GTH] não era a Câmara, isso era o problema. A Câmara fazia o plano, os projectos, os edifícios, fiscalizava a obra. E depois eram dados a serviços de providência – as Forças Armadas, a Fundação Cardeal Cerejeira, a Federação das Caixas de Previdência, as Habitações Económicas, o Cofre de Previdência do Ministério das Finanças, que tinham parcelas e distribuíam de acordo com critérios que não eram os da Câmara. Por exemplo, o Plano de Urbanização [de Olivais Sul] dizia que a população escolar devia ser 7% da população total. O José Rafael disse, “isto é população nova, vamos passar para 10%” e depois nos Olivais chegou a estar 14%. Significava que as escolas tinham que funcionar em três turnos, enquanto um turno estava na escola, os outros dois andavam na rua porque os pais trabalhavam. Foi um período difícil, mas com alguma piada. Mas naquela altura todas as coisas tinham uma filosofia, não era formal, não era para ser bonito. Então estava na moda os parques infantis Crusoe, que não eram com baloiços e escorregas, eram parques que sugestionassem aventuras. E então o Dentinho fez um parque infantil que era um forte Apache, uma paliçada… para os miúdos recriarem o ataque ao forte. Os miúdos cumpriram, deitando fogo ao forte [risos]!

Portanto, acabou o parque!

Foi realista, foi uma aventura completa!

Sobre equipamentos públicos, que opinião tem do Parque Hortícola, no vale central?

Eu tinha uma polémica latente com o meu amigo [Gonçalo] Ribeiro Telles, latente porque o respeito que tinha por ele não me permitia pôr em dúvida as ideias, mas eu acho que uma coisa é a cidade e outra coisa é o campo. São duas realidades completas. Os Olivais são uma tentativa de fusão de cidade e campo, em Chelas nós pusemos a cidade compacta, densa, no cimo dos montes, e as zonas verdes no fundo. As hortas deram-nos nos Olivais um problema tremendo: houve lá árvores que plantámos três e quatro vezes. Era uma população ainda muito ruralizada, se não eram eles eram os pais ou os sogros. E vinham para ali, arrancavam as árvores do jardim e faziam hortas. Outro problema dificilíssimo: como não podiam fazer as hortas com água com água da companhia, rebentavam os esgotos para irrigar as hortas. Mas reconheço o aspecto lúdico que a horticultura tem. Quando eu tinha atelier na [Rua] Francisco Franco, havia um baldio e era engraçado porque havia gente da Quinta do Narigão que tinha lá as suas couves, e no prédio onde tínhamos o atelier havia uma senhora inglesa que calçava as suas luvas e ia com o seu equipamento tratar das suas tulipas e dos seus crisântemos. Portanto, acho interessantes esses parques. Sob o ponto de vista estético, às vezes não é muito bonito, aquelas cercas muito improvisadas…

Tendo nós passado em revista uma boa parte do seu trabalho em Chelas, pergunto-lhe como é que hoje olha para isso?

Sou um arquitecto com sorte! Trabalhei no Inquérito, trabalhei em Sines, trabalhei no GTH, trabalhei no SAAL, tenho experiência africana, não se pode pedir mais! Uma coisa que fiz para patos bravos – a Quinta do Castelo em Pirescoxe! Foi perceber o valor da história nos subúrbios, no nosso quotidiano. Era um sítio onde havia uma ruína – e ao lado, um pato bravo inteligente convidou-me a fazer um plano. E todo o plano vive das ruínas. A história, não fazemos ideia como está em nós. No caso de Santo André, a falta de história era ainda pior. Era um terreno que não tinha história, um pinhal, não tinha um ribeirinho, nada! E depois, quem fez a cidade de Santo André foram os retornados, porque tinham história. Perante o não haver nada, nenhuma referência, nós andávamos à procura do que é que faz uma comunidade, uma comunidade humana, seja uma aldeia, uma vila ou uma metrópole. O que é que nós podemos fazer para este terreno dar uma cidade atractiva?

NOTAS

[3] Edifícios de Categoria I de João Vasconcelos Esteves.

[4] Blocos desenhados por estes arquitectos com Costa Martins e Coutinho Raposo, na Célula B.

[5]Blocos desenhados com Rui Pimentel, na Célula C.

[8] Os chamados ‘corredores da morte’, que serão discutidos mais adiante.

[9]Estudo de viabilidade e imagem do Centro de Chelas (1995-1998) projectado com Miguel Aragão e Luiz Sá Pereira.

[10]Tipologia desenhada com J. Telo Pacheco, A. Duarte Leitão e Celestino de Castro, originalmente para a Célula F dos Olivais Sul, reproduzida em Chelas (Zonas I, J e L), Olivais Norte/ Encarnação, Quinta do Ourives, Oriente, etc., cf. figura 9.

[11]Da reacção, reacionário.

[13]José Faria da Costa.

[15] A toponímia da Zona N2 é constituída por nomes de arquitectos, uma iniciativa promovida por Francisco Silva Dias e pelo historiador José Augusto França, quando ambos integraram a Comissão de Toponímia da Câmara Municipal de Lisboa.

[16] As operações SAAL, de João Dias (2009).