Introdução

Entre os múltiplos processos de intervenção artística contemporâneos a lidar com as problemáticas do digital, do uso massivo, social e informacional da internet, merecem crítica e aprofundamento aqueles que debatem a violência, em especial a dirigida aos corpos negros. Em movimento contracorrente à disseminação de estigmas ligados às etnias negras pelas redes — e em contextos ou mesmo países distintos, dois artistas conduzirão a nossa reflexão a partir de agora. Tanto Vitória Cribb quanto Welket Bungué foram capazes de articular, audiovisualmente, sofisticadas proposições de saída da violência experimentada no campo digital. Violência essa vivida de modo indireto por eles mesmos, na condição de artistas africanos ou afrodescendentes, ou diretamente, como pelas pessoas e situações que os inspiraram. Instaurando conceitos e práticas decerto dolorosos até mesmo para distintos públicos, suas obras de arte pormenorizadas aqui (@Ilusão, Bustagate e Eu não sou Pilatus) darão conta, ao saltar da contingência ao universal, de uma cada vez mais complexa mecânica de disseminação de violências, indagando-nos: é possível interromper-se o fluxo de imagens, vídeos e alusões violentas a afligir as populações da diáspora negra? Existe delicadeza ou sensibilidade justificável na articulação estética de questões envolvendo a agressão ao corpo negro?

Ainda que essas questões sejam manifestações concernentes tanto à superfície (materialidade) dos vídeos quanto aos universos políticos e socioeconômicos que eles evocam, há ainda uma necessária reflexão a ser construída de modo adjacente, sobre a dinâmica dos algoritmos e sistemas numéricos na constituição da violência denunciada por Cribb e Bungué e nomeada aqui como “repetição”. Esta, portanto, será investigada de agora em diante em três níveis fundamentais do modo como se revela nas três peças de arte/reflexão/intervenção: (a) o social e político, a partir do (b) estético, e de modo (c) algorítmico. Compreender as nuances dessa fina articulação definitivamente não é ato que se completará com apenas um artigo, mas entendemos que a reflexão sobre a violência e o racismo nos ambientes numéricos poderá, na melhor das hipóteses, mimetizar o intento das obras aqui mencionadas: ao buscar o antídoto dos ciclos violentos encontrados na internet na própria forma com que dispõem seus manifestos (engajando a repetição na crítica), oxalá não apenas a violência se faça tangível, mas também expressões racionais ou não-racionais para combatê-la.

A Repetição Mortal em @ Ilusão, de Vitória Cribb

Concebido em 2020, portanto durante o confinamento devido à pandemia de COVID-19, o vídeo @Ilusão (de duração de 6 minutos e 47 segundos) é parte de um experimento criativo que envolve modelagens em 3D, avatares digitais em movimento, trilha sonora e uma narração em over da própria Vitória Cribb, artista visual nascida em 1996 e baseada no Rio de Janeiro, Brasil. Mas, ainda que toque na questão pandêmica nominalmente (“a gente não pode ignorar que nos últimos quatro meses a atenção mundial tá voltada pra curva”), portanto, resgatando a primazia da comunicação digital em relação aos dados e narrativas do vírus que se alastrou a partir de 2019, há sinais de que Cribb dialoga sobretudo com o debate racial gerado a partir da bárbara execução do estadunidense George Floyd pela polícia de Minneapolis, e que encontraria eco meses depois no Brasil após o assassinato de João Alberto Freitas por seguranças da rede Carrefour, em Porto Alegre.

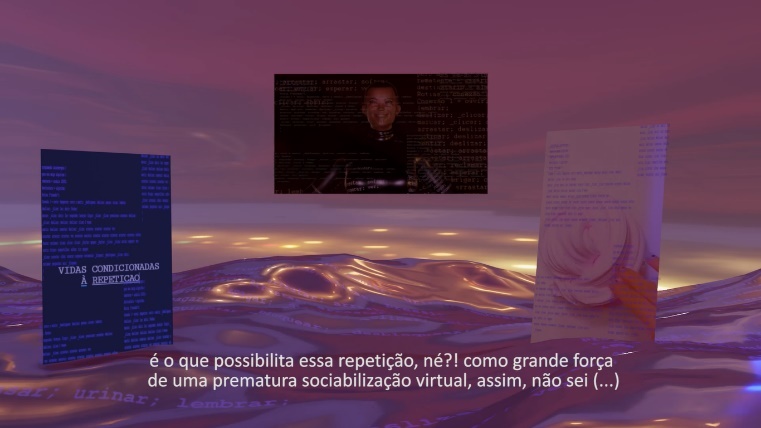

O vídeo abre com um fundo preto e letras em caixa alta a digitar uma espécie de prólogo à reflexão em over: “sobre repetição / vidas condicionadas à repetição / encaram a morte em looping”. A narração que se segue, então, está imersa em ambiente numérico, no qual burburinho metálico ecoa e curvaturas de bits e palavras se transformam num cenário estranhamente natural e futurista. As ondas de consistência sinistra suportam telas e tablets, por onde sobem códigos e termos como “programação ininterrupta”. Cribb, em tom íntimo, revela: “não estou me sentindo bem, estou tentando sair dessa espiral que está me consumindo”. Avatares negros ganham espaço, rodeados e consumidos pela movimentação digital de círculos e espirais — e uma certa “sinuosidade” do espaço criticado por Cribb esconde a rigidez da hierarquia racista, através da qual a exploração das narrativas de violência contra negros se perpetua em fluxo contínuo. É quando o rosto de um dos avatares começa a se deformar, como que a descaracterizar sua própria identidade, tais são os movimentos de repetição que o aprisionam no espaço algorítmico (Figura 1, Figura 2 e Figura 3).

Fonte. De @ Ilusão (00:02:19), por V. Cribb, 2020. Copyright 2020de Vitória Cribb.

Figura 1 Still de @ Ilusão: ondas da repetição numérica

Fonte. De @ Ilusão (00:03:03), por V. Cribb, 2020. Copyright 2020 de Vitória Cribb.

Figura 2 Still de @ Ilusão: loops e espirais narram o corpo negro

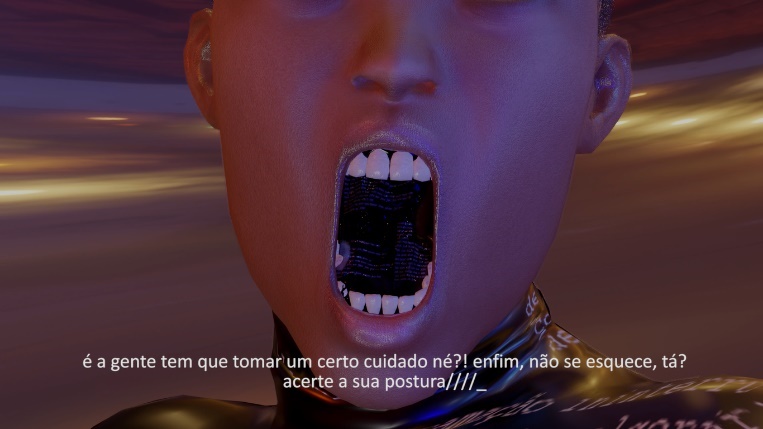

Fonte. De @ Ilusão (00:06:11), por V. Cribb, 2020. Copyright 2020de Vitória Cribb.

Figura 3 Still de @ Ilusão: o grito e o interior numérico

A metáfora sobre as curvas constituintes do sistema numérico ganha viva expressão política quando a artista pergunta, como quem conversa consigo ou com um amigo virtual: “o quanto você se curva para a máquina?”. A esta altura, o rosto do avatar escancara uma boca consumida por dígitos e imagens repetidas à exaustão — assim como os termos que parecem condicionar qualquer ação “escolhida” pelo avatar flutuam ao fundo, cientes dos limites humanos neste espaço: “clicar; abrir; ler; deslizar; arrastar; sofrer; olhar; compartilhar, etc.”. A multiplicidade de camadas do trabalho de Cribb emerge de sua comunicação com os avatares condicionados: a repetição denunciada e demonstrada imagética e sonoramente é contraposta com a narração familiar, íntima, mas também provocativa. O relacionamento humano-máquina não parece, portanto, inescapavelmente rendido à repetição: “acertar a postura”, para Cribb, indica a tomada de consciência sobre um espaço tão convidativo às mortes em looping quanto à individualidade exacerbada, ou mesmo sobre uma reflexão tão ensimesmada que se perde no ritmo numérico. Assim, a metalinguagem presente na sua autocrítica (“espero não estar me repetindo muito, e entrando num looping reflexivo absurdo”) é mais que caracterização de hipotética jovem dependente dos media sociais; Vitória Cribb, por meio da deformação de seus avatares e da denúncia dos loopings mortais, encontra sofisticada descrição da recursividade algorítmica empregada na disseminação de imagens e vídeos violentos.

Faz-se visível, portanto, a estrutura de repetição em três níveis sobrepostos em @ Ilusão: a dimensão (a) estética proporciona um arranjo reflexivo (no qual Cribb interpela o público e cria as deformidades e loops numéricos) para iluminar (b) estruturas da sociedade que agora ganham características especificas devido às (c) experiências computacionais. Os termos “loops” e “espirais” empregados na obra de Cribb aproximam-na espantosamente da crítica das imagens de violência pela criminologia cultural. Para estudiosos das manifestações da violência na cultura,

entender o poder da representação é saber avaliar os loops e espirais pelos quais imagem e experiência se entrelaçam – e perceber que aqueles que reivindicam o contrário, apresentando a verdade não-mediada sobre o crime, estão na maior parte das vezes vendendo ilusões, distrações ou ideologias. (Ferrell et al. , 2008, pp. 196–197)

A coincidência não é trivial. Os criminologistas entendem a importância das relações reflexivas entre crimes e suas representações, afastando teorias de efeitos mediáticos diretos ou interpretações apenas centradas em dados e estatísticas. O tal entrelaçamento de imagem e experiência ganhou contornos mais palpáveis com o advento da internet, computadores pessoais e dispositivos móveis: se antes as grandes instituições de comunicação modernas (televisão, rádio, cinema, imprensa) eram os veículos de primazia dos espetáculos de violência, o que se observou nos casos de Floyd e João Alberto foi a multiplicação de vídeos pelas redes em velocidade dramática. É nesse contexto das experiências de morte do “outro” adentrando um espaço desenhado para a previsão (através do rastreamento de dados e da interação), que, à sua maneira, Cribb recupera as circularidades violentas que representam o corpo negro de maneira brutal e evoca espirais numéricas a sufocar seus avatares. No caso em tela, “encarar a morte em looping” é expressão direta das construções culturais, uma vez que a mediação promovida por instituições informacionais ou não — há tanto a cobertura tradicional de redes por empresas como a CNN, quanto as postagens individuais via WhatsApp, Facebook, Twitter, entre outros — não proporciona necessariamente uma experiência crítica ou mesmo cidadã dos eventos criminais. Na lógica do compartilhamento instantâneo, aliás, as questões mais fundantes da democracia nem sempre são primordiais — crimes de ódio como os citados nem sempre vêm acompanhados de contextualizações ou discussões mais alargadas, algo que deixa as chocantes imagens muitas vezes vazias de sentido. O fenômeno pode estar ligado ao que teóricos dos media identificam como dessensibilização (Edwards, 2020, p. 287): embora a violência atraia a atenção do público, se não há conteúdos significativos (construídos por dispositivos ficcionais ou não) somados a momentos de calmaria, observa-se certa indução de tédio e anestesia nos espectadores e usuários.

Uma vez esgotado o espetáculo viral, a representação do corpo negro violentado nem sempre apresentará guaridas emocionais ou combativas ao seu público. No mar de réplicas da morte, Cribb confessa estar cansada. A avalanche de catástrofes sociais explicitadas pela pandemia e desenhadas digitalmente não se ancora nos crimes por falta de outros assuntos. É característica própria do ciberespaço a recursividade, como explica Yuk Hui (2019) ao tratar da epistemologia computacional:

a recursão aqui significa que uma função interpela a si mesma em cada iteração até que se chegue a um ponto de parada, o qual corresponde a um objetivo pré-definido e exequível ou a uma prova de que é incomputável. A noção de recursividade tem de ser alargada das provas matemáticas para compreender outras aplicações. Isso pode significar uma proposição matemática, de software ou um sistema como o Google, ou até mesmo um ser vivo em constante interação com seu meio-ambiente. A percepção desse pensamento mais geral sobre recursividade é o que chamo de pensamento algorítmico. Contrariamente à ideia de automação como forma de repetição, recursão é uma automação considerada a gênese da capacidade do algoritmo de auto-proposição e auto-realização. (p. 127)

O próprio autor pondera que o feedback, sistema concretizado pelas máquinas de Turing, é forma primordial do processo de recursividade (Hui, 2019, p. 136). No entanto, se Hui diferencia repetição de recursividade, o que traria a sensação, para a artista, de loops eternos e mortais? É possível integrarmos os conceitos de loops e espirais também à recursividade, uma vez que o sentido cartesiano de automação não mais atende às tecnologias numéricas em rede. “Recursividade” pode ser lida como um termo geral para o processo de looping denunciado por Cribb, porém, espiralando eventos e não meramente os repetindo, ou seja, aplicando contingência a cada cálculo. Os termos criminológicos, então, compreendem com maestria a produção de sentidos violentos não apenas pelas instituições tradicionais, como pelas novas tecnologias. Loops e espirais criam espelhos audiovisuais cada vez mais plausíveis no cotidiano permeado de informações mediatizadas, através de máquinas cujas epistemologias adaptam o feedback à contingência que proporcionar mais engajamento1. A triste desvalorização do diálogo crítico diante das produções de violência explícita e real nos mais diversos meios evidencia um vácuo importante: a discussão dos crimes de ódio e racismo pela e para a população negra — sem tal esforço conjunto, circularidades violentas a estigmatizar2 a pele negra continuarão presentes na comunicação em geral.

É no limiar do uso algorítmico da crítica à violência com as tradições representativas3 que reside a potência do vídeo. De fato, se o próprio uso criativo do digital por Cribb sugere a exaustão, o horror à violência contra os corpos negros (e não só: também a inação diante da injustiça), seria inadequado apontar para um fechamento total do espaço numérico para a transformação intelectual e social em direção ao progresso. A repetição de que Cribb trata, portanto, passa necessariamente pela recursividade sinuosa algorítmica, mas aponta de maneira mais enfática para as repetições produzidas não de maneira automatizada, como se poderia pensar: e sim, para estruturas mais amplas, anteriores até aos computadores. Os arranjos digitais4 ajustados às ligações entre violência e as populações negras recuperam, assim, espirais do crime muito solidificadas nas sociedades mundo afora, estigmatizando e rebaixando as vidas afrodescendentes — não à toa, Vitória Cribb opta por exibir os efeitos deletérios das circularidades violentas nos avatares, sem especificar quais crimes/imagens os atingiram. Delicada, a construção audiovisual se apresenta como alternativa de grito diante da estase racista — desenhando um espaço em que a recursividade algorítmica pode, sim, operar verbos, termos e funções com personalidade, retidão e responsabilidade social.

A Re-Existência Negra em Eu Não Sou Pilatus e Bustagate, de Welket Bungué

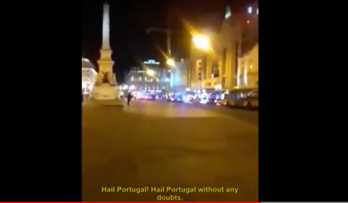

Os manifestos artísticos de Welket Bungué (1988), ator e diretor luso-guineense com passagens marcantes por Brasil e Alemanha, encontram na curta-metragem expressão perfeita da crítica à irracionalidade racista5. Em Eu Não Sou Pilatus (2019, 10 minutos e 59 segundos), imagens feitas por telefones celulares contrapõem uma denúncia de violência policial no bairro da Jamaica, em Portugal, com o registro em tempo real (acessado pelo Facebook) de protestos antirracistas na Avenida da Liberdade, tempos depois e em resposta ao primeiro (Figura 4 e Figura 5).

Fonte. De Eu Não Sou Pilatus (00:06:54), por W. Bungué, 2019, Kussa Productions. Copyright 2020 de Welket Bungué.

Figura 4 Still de Eu Não Sou Pilatus: violência policial

Fonte. De Eu Não Sou Pilatus (00:07:58), por W. Bungué, 2019, Kussa Productions. Copyright 2020 de Welket Bungué.

Figura 5 Still de Eu Não Sou Pilatus: a transparência racista

Assim, com fontes de discursos opostos, o filme se ampara em vídeos já produzidos e cujas contradições se materializam na justaposição. Um deles, de perspectiva evidentemente racista, feito e narrado por uma mulher portuguesa branca, adulta, propaga insultos e diferenciação étnica em relação aos manifestantes, alude a tempos passados de grandeza lusitana e elogia a força policial. A instituição, tida como o “orgulho de Portugal”, segundo a narradora da grotesca crônica em vídeo, logo é aproximada do espancamento de um negro, como no início do filme. As falas “por que não mandam esses negros pra lá pra terra deles?”, a perscrutar a Avenida da Liberdade já esvaziada, cadenciam-se com alterações de voz (efeitos de edição), imagem (em negativo, diferenças de cor, rotação) e velocidade (aceleração e looping). Quando a mulher enuncia o típico reclame racista e xenófobo que impulsionou movimentos como o Brexit, de que negros “tomaram conta de tudo”, a tela exibe, à força e enfaticamente, a mensagem: “pessoas negras rexistem” (Figura 6).

Fonte. De Eu Não Sou Pilatus (00:09:44), por W.Bungué, 2019, Kussa Productions. Copyright 2020 de Welket Bungué.

Figura 6 Still de Eu não sou Pilatus: intervenção textual sobre o vídeo

Bustagate (2020, 13 minutos e 11 segundos) é outra produção do mesmo período, com a mesma temática combativa e usando procedimentos estéticos similares a Eu Não Sou Pilatus. Ainda impactado pelo episódio do bairro da Jamaica, mas também homenageando Luís Giovani Rodrigues, cabo-verdiano espancado mortalmente no fim de 2019, o diretor centra suas atenções no caso de Cláudia Simões, mulher negra agredida por policiais e cujo registro audiovisual guia o curta-manifesto de Bungué. À maneira de Eu Não Sou Pilatus, o trabalho impacta pelo uso das imagens captadas na internet, comprovando a agressão policial contra Simões — sufocada, gritando à insensível força de segurança — combinadas as intervenções textuais a denunciar e conclamar mudanças. No entanto, Bustagate se particulariza no uso de imagens registradas por Bungué, captando o anoitecer em bairro majoritariamente negro, valorizando a vida do local e acima de tudo narrando espaços e sons do cotidiano urbano (Figura 7).

Fonte. De Bustagate (00:03:10), por W. Bungué, 2020, Kussa Productions.Copyright 2020 de Welket Bungué.

Figura 7 Still de Bustagate: um dia no bairro

O ritmo em um bairro da Amadora, assim, sofre interferências da montagem com repetidas sequências, como que a fincar raízes no dia a dia trivial, porém, humano, valioso, que escapa às autoridades portuguesas que imobilizaram Cláudia Simões no chão. Além disso, clipes silenciosos contrastam com o ruído urbano e exibem as atrizes Isabél Zuaa e Cleo Tavares em delicados movimentos de encontro, uma à outra (Figura 8).

Fonte. De Bustagate (00:01:47), por W. Bungué, 2020, Kussa Productions. Copyright 2020 de Welket Bungué.

Figura 8 Still de Bustagate: Zuaa e Tavares se tocam, em silêncio

As três narrativas visuais se complementam para impor ritmo ou desacelerar o terrível evento de violência — acima de tudo, o local de onde foram produzidas as imagens e sons ganha aqui relevância. A concepção da Amadora cotidiana, bem como a performance da dupla de mulheres, parece distender o caos obsceno das imagens de Simões. Sugere um controle de fala, permanência e resistência da população negra em meio a contextos em que o racismo sequer é reconhecido em Portugal (Figura 9).

Fonte. De Bustagate (00:04:39), por W. Bungué, 2020, KussaProductions. Copyright 2020 de Welket Bungué.

Figura 9 Still de Bustagate: a agressão a Cláudia Simões

Nas obras em destaque, e em comparação aos processos observados antes, em Vitória Cribb, a camada sociopolítica se faz mais óbvia pela manipulação de conteúdos terceiros — os casos de violência são enunciados textual ou audiovisualmente. A visão estética de Bungué alicerça a crítica à irracionalidade através de procedimentos de repetição — como que a dar novos rumos à própria disseminação de imagens violentas no Facebook e no YouTube. Os vídeos de testemunhas oculares (e móveis, conectadas) de agressões policiais tornaram-se uma nova ferramenta de enfrentamento do racismo institucionalizado, e os casos de Floyd e João Alberto se inserem nessa era da revolta online. No entanto, Bungué é ciente de que a pura exposição da violência não basta. Por um lado, certa apatia6 toma conta de populações inteiras, impactadas com o volume inumano de informações, muitas delas massacrantes. Por outro, a internet tem sido também palco de negacionismos de todas as ordens, criando obstáculos para o reconhecimento e reparação de inequidades7. É na articulação dos verbos militantes e enfáticos, logo, que o realizador negro encontra o meio de retomar, de modo intencionalmente incômodo, as sequências dos chocantes crimes de ódio. As distorções presentes nas vozes, cores e pixels antes capturados por dispositivos móveis revelam uma energia criativa intensa e preocupada em expor os paradoxos sociais ainda enfrentados pela população negra em Portugal: seja em formato de discurso ou violência física, o país dá exemplos de hostilidade que não se sustentam racionalmente8 em uma Europa que se quer democrática. Os grandes termos citados em vermelho sobre as imagens do imobilização de Simões (Figura 10) juntam-se a diálogo, silêncio e comentário, dando-nos pistas de que o ritmo do curta é forma para reflexão — algo que o fluxo incessante no espaço numérico tanto dificulta.

Fonte. De Bustagate (00:11:34), por W. Bungué, 2020, Kussa Productions. Copyright 2020 de Welket Bungué.

Figura 10 Still de Bustagate: as intervenções textuais, em vermelho

O processo artístico, então, conta-nos tragédias e crimes com vista à construção de formas de resistência política e afetos das populações negras, mas também de evidenciar absurdos observáveis nos espaços de convivência atuais, tanto o físico quanto o digital. Novamente, sem os ritmos da crítica e contextualização, nem mesmo as imagens de denúncia podem fundar alguma coerência — ao contrário, acabam por afastar pelo cansaço, exaustão. Através de repetições incômodas e contra a corrente anestesiada dos media sociais, o trabalho cinematográfico de Welket Bungué intervém no momento necessário, guardando não apenas a dor dos relatos de violência, mas propondo uma re-existência enquanto africano negro em Portugal, no ambiente digital e fora dele.

Quando a Repetição Digital Acessa o Não-Racional

Retomemos a ideia de que os níveis de repetição (estético, sociopolítico e algorítmico) incidentes nas três obras analisadas articulam-se para responder à violência racista observada no mundo e nas redes. Yuk Hui (2021) traz importante contributo sobre o tema, colocando em cena o ponto de vista essencialmente privilegiado9 do artista, uma vez que “se dizemos que a arte constitui uma epistemologia do não-racional, é porque a arte almeja conhecer além do mundo fenomenológico e da realidade última, subordinada ao mundo das formas, algo que, desde Platão, tem sido chamado de metafísica” (p. 124).

Ora, se tomarmos o mundo fenomenológico rearranjado pela capacidade expressiva e interpretativa da arte audiovisual, é possível dizer que a violência que nos arrasta à realidade desigual e racista é uma camada de existência entre outras. O acesso sensorial que reflexões como as de Cribb e Bungué dão ao seu público passa pelo reconhecimento do mundo das formas, sem dúvida, mas o não-racional10 (ligado ao desconhecido, ao emocional, aos imprevisíveis destinos das pessoas) passa a existir em contato próximo (e daí a sofisticação das peças) com o irracional dos atos violentos. Afinal de contas, como os exemplos dados suportam, a democracia não é plena — embora no espaço numérico haja tentativas, como no físico e social, de dissimular-se o próprio reflexo repugnante da sociedade. Parece ser, então, a ferramenta da repetição estética o contragolpe à recursividade tornada irracional nas redes. Se os corpos negros são vilipendiados até na esfera digital — seja pela ótica da denúncia, da avalanche de informações negativas, ou do racismo explícito, as operações criativas aqui expostas tornam a empreitada antirracista primeiramente um ato coletivo, de reconhecimento mútuo de dores, direitos e deveres. Além disso, atentos aos acontecimentos criminais não apenas noticiosos, mas mobilizadores da atenção ao redor do mundo, os três vídeos entendem a fundo as vivências digitais em suas mais diversas capacidades: por um lado materializam-se pela manipulação digital, por outro, disponibilizam-se não nas efêmeras condições geralmente propostas pelas grandes redes.

Um dos aspectos mais distintos de @ Ilusão é sua trajetória de exibição e contato com o público. Adquirida por diversos museus virtuais, a obra se encontrava, em agosto de 2021, no catálogo do website new art city (https://newart.city/catalog/illusao-vitoria-cribb), hospedeiro de instalações 3D e diversas obras digitais. Não apenas o vídeo de Cribb habita um espaço cujas elaborações intelectuais estão contidas no seu discurso11, como possibilita expandir o universo do vídeo tradicional — peças e modelos constituintes de @ Ilusão12, por exemplo, são apresentados isoladamente. Para mais, as obras passam por curadoria e muitas vezes dialogam com diversas peças de todo o mundo, a evocar questões similares. O acesso livre, porém, de nicho da instalação artística rende o espaço reflexivo que o vídeo e os avatares de Cribb merecem. Os media sociais, é bom que se diga, dificilmente convidariam ao ritmo necessário de apreciação de @ Ilusão. Ainda assim, adentrar a arena elitista da arte contemporânea (Oliveira, 2020, p. 97), mesmo que sugerindo outros olhares, acontece no mesmo habitat computadorizado cujo sistema é deveras excludente — afinal, nunca é demais lembrar que a plataformização da sociedade opera através de uma estratégia predominante (van Dijck et al., 2018, p. 38): anúncios publicitários miram usuários em troca de dados e do tal livre acesso. Logo, mais que uma dissolução das separações classistas observáveis no acesso e fruição da arte, o museu virtual dá à obra de Cribb as condições necessárias para indagar a ontologia digital, com experimentos sobre sinuosidades e distorções — mas é também através de intentos que visibilizem os padrões repetitivos que podem surgir novas consciências sobre o uso e consumo de informação via plataformas.

Já os filmes de Bungué, apesar de frequentarem o circuito tradicional de festivais de cinema, como DocLisboa, Caminhos do Cinema Português e o CineBH, viram-se online em função da epidemia de COVID-19 e das alternativas encontradas por organizadores culturais. Foi o caso do "14.º Cine Esquema Novo", realizado de modo completamente remoto e que apresentou várias das obras de Bungué como artista convidado. Quando o mesmo computador ou smartphone que acessa as imagens de violência contidas no Facebook ou YouTube é capaz de recriar o tempo e o espaço de um festival de cinema, com a curadoria das obras, conversas com realizadores, oficinas e homenagens, significa que também o espaço numérico tem saídas da própria barbárie que compartilha massivamente. O apelo ao não-racional das obras artísticas, então, pode ser encontrado pela recursividade das experiências digitais — ainda que eventos e instituições tradicionais (museu, festival de cinema) sejam emuladas na prática de fruição e partilha. Não é exatamente enxergar além das formas (inclusive numéricas) aquilo que o público busca? Conectar-se pela estética particular a um mundo cognoscível, mas atingir o desconhecido. O retorno ao mundo físico desigual e injusto, assim esperamos, constitui ressignificação pela repetição (artística) da violência digital.

Considerações Finais

Como dar conta das crescentes tentativas de deslegitimar protestos e manifestos antirracistas mundo afora, dentro e fora das redes? A proposta do artigo foi de demonstrar como articulações criativas podem lançar luz sobre problemas sociais dolorosos e duradouros com arranjos do próprio sistema que perpetua a violência disseminada nas redes. Primeiramente, que sejam consideradas as estruturas que possibilitam a fragmentação de discursos via redes e comumente se amparam na livre-expressão para, por um lado, se eximirem de responsabilidades e, por outro, normalizarem privilégios que dividem a sociedade. O surgimento de grupos veiculadores de informação “opacos ao conhecimento do grande público” (Ramos, 2020, pp. 54–55) é crucial nas hierarquizações digitais do discurso sobre violência e o corpo negro, pois ainda que pautas antirracistas tenham ganhado espaço no debate público, muitas vezes são minimizadas em importância pela recursividade algorítmica pautada no alcance massivo (pelo qual dados dos usuários contingenciam sugestões). É fundamental, portanto, pensar-se em estratégias múltiplas e pouco ortodoxas de uso das ferramentas cibernéticas, uma vez que persistem vocabulários enraizados sobre os problemas sociais e históricos a afligir o povo negro. Dado que a recursividade própria dos softwares tomou conta também das dinâmicas sociais hiper conectadas aos media (Couldry & Hepp, 2016, p. 250), fazer visível a repetição de histórias violentas via media sociais sugere também o tema da agência dos espectadores e usuários, comumente tidos como independentes e dotados de livre-escolha no ambiente numérico. Corporações mediáticas e empresas de notícias se veem forçadas ao caça-cliques herdeiro das manchetes sensacionalistas e cujo impacto na disseminação de incidentes violentos hoje é difícil de mensurar. De tal modo, quando a arte se ocupa da materialidade algorítmica com o objetivo de fazer a si mesma corpo de estudo e ponderação sobre o real, é possível que até mesmo macroestruturas sejam postas em causa. Além da constatação e denúncia dos crimes, da clareza nos processos de mediação e das partes envolvidas na comunicação, é preciso que sejam criados espaços de reflexão e conexão entre as pessoas — e isso pode ser feito, obviamente, também nos contextos digitais.

Seja através da descrição da repetição 3D de termos e sinuosidades mortais, como em Cribb, ou das incômodas distorções do testemunho digital, como em Bungué, a manifestação artística funda espaços para a crítica e para novas existências subjetivas das populações afrodescendentes. Os casos de violência racial contra George Floyd, João Alberto, Cláudia Simões, Luís Giovani e tantos outros destacam-se do noticiário sanguinolento e espetaculoso para, nas obras citadas, pautarem o não-esquecimento das desigualdades e a conquista dos dispositivos de geração de informação e emoção. Ainda que em seus nichos artísticos (o museu virtual, o festival de cinema), os artistas expressem a habilidade de manejar os conteúdos numéricos dotados de recursividade e repetição de estigmas e violência explícita para fazer aflorar o não-racional, o sublime, o espírito coletivo. Que isso venha exatamente a partir da dolorosa pesquisa e contato com a irracionalidade racista presente em diferentes sociedades, é admirável e corajoso. E um sinal de que a repetição da violência, em determinados casos, pode sim abrir discussões e voluntariar-se para que a próxima iteração do mundo das formas humanas audiovisuais e mediáticas seja, em sua base, antirracista.

texto em

texto em