En 1975, Charlotte Delbo écrit une pièce de théâtre où elle dépeint une héroïne qu’elle nomme Maria Lusitania, sorte de “mère courage” à la portugaise. C’est par ce point de vue féminin que l’autrice expose de façon très lucide les enjeux au moment où le Portugal va basculer de la dictature à la démocratie. Elle traduit la tension perceptible entre les personnages qui constituent une galerie de portraits emblématiques de la situation vécue alors dans le pays, après 48 ans de dictature. En filigrane, apparaît l’expérience endurée par Charlotte Delbo dans les camps de concentration, élément qui conditionne le rapport des personnages à leur corps. Ce texte qui mêle lyrisme, comique et tirades enjouées est porteur des mémoires croisées du regard de la résistante française sur l’Avril. Cet article évoque une forme de “mémoires croisées”, qui permet de mettre en lien les champs historique et esthétique.

LES CIRCONSTANCES DE LA RENCONTRE D’UNE ŒUVRE INDISPENSABLE

Les hasards existent-ils? Au début des années 2000, je cherchais à publier la thèse que j’avais consacrée à la censure théâtrale portugaise pendant la dictature salazariste (1926-1974)1. J’ai alors rencontré Georges Nataf au siège de sa maison d’édition (Berg International), qui, après avoir lu mon étude, m’a d’emblée parlé de la pièce Maria Lusitania2 de Charlotte Delbo. La révélation fut double pour moi, la découverte d’une pièce qui évoque, dès 1975, la Révolution des œillets sous une forme inédite au Portugal, mais aussi celle d’une œuvre immense, porteuse de la mémoire de la déportation des camps nazis. Alors qu’en 2024, la jeune démocratie portugaise célèbre ses 50 ans après 48 ans de dictature, évoquer Maria Lusitania est particulièrement à propos, d’autant plus qu’il s’agit du regard de “l’autre” sur un événement fondateur, aussi communément nommé “le 25 Avril” par les Portugais. Le point de vue de la pièce est également à souligner, c’est celui d’une femme qui donne la préférence à d’autres femmes. Et la plume de Charlotte Delbo ne trempe pas dans n’importe quelle encre. Aux États-Unis, elle est considérée comme l’équivalent d’un Primo Levi. En France, son œuvre littéraire et théâtrale est lue et jouée depuis quarante ans. Mais qui connaît réellement Charlotte Delbo (au Portugal notamment), décédée en 1985?

Secrétaire de Louis Jouvet3, résistante communiste, elle est arrêtée en 1942 par la police française en compagnie de son mari, Georges Dudach, fusillé quelques mois plus tard. Elle a 28 ans et lui dit adieu dans une cellule de la prison de la Santé. Ce qui l’attend, elle, c’est la déportation: elle fait partie du convoi du 24 janvier 1943, le seul convoi de femmes politiques à avoir jamais été envoyé à Auschwitz. Sur les 230 déportées, seules 49 reviennent, après 27 mois de captivité. Charlotte Delbo se jure alors d’être celle qui témoignera de l’incroyable sororité qui les a unies et leur a permis de survivre. Dans toute son œuvre - en prose ou en vers -, elle dit et célèbre le courage de ces femmes. Militante passionnée des droits de l’homme, elle ne cessera plus de combattre les injustices et de mettre sa plume au service des plus faibles. (Gelly & Gradvohl, 2017, p. 12)

J’emprunte à Violaine Gelly et à Paul Gradvohl cette présentation de Charlotte Delbo, qui parvient à résumer le parcours ample d’une femme engagée à tous points de vue. Si les circonstances m’ont d’abord permis de rencontrer les personnages de Maria Lusitania (Delbo, 1975), la lecture presque simultanée de La mémoire et les jours (Delbo, 1991) et de Spectres mes compagnons (Delbo, 1995) (ouvrages publiés en 1995 chez Berg International), vient souligner la complémentarité d’une œuvre qui s’insurge contre la barbarie. Ce qui est frappant dans l’ensemble de la production de l’autrice c’est la volonté de témoigner, de transmettre la mémoire de la pire détresse mais aussi de toutes celles que d’autres êtres humains connaissent dans d’autres lieux.

LE THEATRE NOURRITURE DE L’AME

Le lien particulier de Charlotte Delbo avec le théâtre va marquer sa destinée et son écriture. Spectres mes compagnons (1977/1995) qu’elle donne comme une lettre inachevée4, est une forme de poursuite du dialogue avec Louis Jouvet dont elle avait été si proche et avait suivi chaque temps de la création théâtrale. N’oublions pas qu’elle avait rendu compte des répétitions du metteur en scène jusqu’en 1942 et avait sténographié ses cours au conservatoire.5 “Cher Louis Jouvet, (commence-t-elle), si Eurydice revenait et vous demandait un rendez-vous, sans doute le lui accorderiez-vous, surtout si elle vous disait que c’est pour parler théâtre. Son voyage auprès du mien n’était qu’une plaisante excursion” (Delbo, 1995, p. 7). Tout au long du dialogue épistolaire qu’elle imagine, elle narre les différentes étapes de son voyage tragique de la prison vers Auschwitz. Surgissent des personnages de roman et de théâtre qui apparaissent et disparaissent: Fabrice del Dongo, Ondine, Alceste, Electre…

Les créatures du poète ne sont pas créatures charnelles, c’est pourquoi je les nomme spectres. Elles sont plus vraies que les créatures de chair et de sang parce qu’elles sont inépuisables; C’est pourquoi elles sont mes amis, nos compagnons, ceux grâce à qui nous sommes reliés aux autres humains, dans la chaîne des êtres et dans la chaîne de l’histoire. (Delbo, 1995, p. 5)

Durant la déportation, elle parvient à obtenir un exemplaire du Misanthrope6 et, avec d’autres détenues, elles reconstituent aussi et jouent ensemble Le malade imaginaire. Le théâtre les rassemble et est pour ces sœurs d’infortune un moyen de survie; le courage de ces femmes, elle le célèbre sans cesse. A son retour des camps, alors que la plupart des survivants écrivains attendront parfois jusqu’à vingt ans avant de nommer et de dire l’enfer qu’ils ont vécu, Charlotte Delbo prend la plume dès son arrivée en France. A l’été 1945, elle commence la rédaction d’Aucun de nous ne reviendra (1965) qui sera le premier tome de sa Trilogie7Auschwitz et après; les autres tomes Mesure de nos jours (1971) et Une connaissance inutile (1970a), seront rédigés par la suite. Elle débute Le convoi du 24 janvier (1970b) ainsi: “Voici comment tout s’est passé, et jamais je n’invente” (Electre, Acte II, sc. IX. J; Giraudoux.) (p. 7); toujours le théâtre. “Je n’aurais jamais pu faire ce livre sans l’aide de mes camarades. Elles m’ont aidée de tout leur cœur de toute leur mémoire” (Delbo, 1970b, p. 8); toujours la sororité pour dire les récits de vie (et de mort) de toutes les femmes déportées dans le même train qu’elle.

Nancy Huston (2004) définit très justement les écrits de Charlotte Delbo comme des “livres-témoignages”. “(…) Delbo a une foi inébranlable…” dit la romancière essayiste, en précisant ‛Non en Dieu, ni dans le parti communiste, mais dans la littérature en tant que “mémoire de l’humanité’. Cette foi lui a littéralement sauvé la vie: “avant, pendant et après l’expérience concentrationnaire” (p. 150). Et le théâtre, répétons-le a joué un rôle essentiel, vital. “C’est cette nourriture de l’âme, partagée avec ses amies, qui l’empêche de sombrer” (p. 151).

“TOUT CE QUE LE CŒUR D’UNE FEMME PEUT SUPPORTER” (DELBO, 1966, P. 93)

Comme nous l’avons vu, Charlotte Delbo a commencé à écrire dès 1945 et la publication de ces œuvres débute en 1961. Sa notoriété en France ne se fera pas d’emblée, son œuvre est d’abord reconnue aux Etats-Unis et en Angleterre, d’ailleurs la traduction de ses livres vers la langue anglaise commence dès 1968. En France un événement sera marquant dans la perpétuation de sa production littéraire testimoniale. Le 3 février 1995, dans 154 communes, 320 comédiennes lisaient Charlotte Delbo - Auschwitz n° 316618, il s’agissait d’extraits de la Trilogie Auschwitz et après. Ce qui a donné un écho particulier à cette lecture polyphonique, mise en scène par la compagnie Bagages de Sable en est la diffusion simultanée en direct à la radio, sur France culture. De courtes biographies des femmes déportées par le convoi du 24 janvier 1943 à destination d’Auschwitz étaient lues en alternance avec des textes, donnant à voir des scènes d’une rare intensité. Dans Les veilleuses, Sylviane Gresch (1997) rend compte de cette traversée inoubliable: “Scandés par l’évocation obsédante de ces biographies brisées, les textes de Charlotte Delbo prenaient un relief démultiplié qui donnait l’entière mesure de l’horreur: en volume, en intensité et en nombre” (p. 11).

Auparavant, Claude Schumacher9 est parmi les premiers à mettre en scène l’œuvre dramatique de l’autrice. Il est d’abord saisi par Qui rapportera ces paroles (Delbo, 2012) (tragédie en trois actes, dont l’action se situe dans un camp d’extermination qui n’est jamais nommé et qui comporte une distribution de 23 femmes). Mais c’est une autre pièce, La sentence (1972), qui permet au metteur en scène de faire jouer la parole théâtrale de Charlotte Delbo. La pièce présente le procès de Burgos, ce procès de militants basques à Burgos, en 1970 sous le franquisme, et décrit le calvaire des hommes du point de vue des femmes de ces prisonniers - leurs compagnes, leurs mères, leurs sœurs. “Nous avons présenté cette pièce au Festival “off” d’Edimbourg en 1974”, dit Claude Schumacher (2008, para. 1) et il précise “Madame Delbo a eu l’extrême gentillesse de venir voir le spectacle - et ce fut le début d’une merveilleuse amitié, brutalement interrompue par sa mort. Après La sentence, j’ai monté Qui rapportera ces paroles? (1978), Une scène jouée dans la mémoire (1980, inédit) et Kalavrita des mille Antigone (1982)” (Schumacher, 2008, para. 1).

LES CIRCONSTANCES DE L’ÉCRITURE DE MARIA LUSITANIA

L’année 1974 marque un tournant tant quant à l’affirmation de la dramaturgie de Charlotte Delbo qu’à la représentation scénique de son œuvre.10 François Darbon crée Qui rapportera ces paroles au Théâtre Cyrano, rue de la Roquette, à Paris, en mars 1974. La distribution est de grande qualité, avec parmi les 23 comédiennes: Edith Scob, Hélène Surgère, entre autres. Mais les événements politiques, avec le décès du Président Georges Pompidou, vont détourner l’attention et le spectacle n’aura pas la longévité escomptée et le public n’est pas encore tout à fait prêt pour écouter la parole vivante rapportant la mémoire des camps. Cependant, comme nous l’avons vu, il s’agit de l’année de la présentation publique de La sentence (1972), pièce évoquant les exactions du franquisme, et c’est aussi le début de l’écriture de Maria Lusitania.11 Alors que la Révolution des œillets dépose la dictature occidentale la plus longue (1926-1974) au mois d’avril, Charlotte Delbo décide de se rendre au Portugal. En septembre 1974, elle prend sa voiture pour découvrir en direct l’avènement de la démocratie récente, vivant alors l’étape du PREC12 (Processus de Révolution en Cours).

Ghislaine Dunant (2016) rend compte de cette traversée qui sera à l’origine de la pièce Maria Lusitania:

Elle parcourt le pays du nord au sud depuis l’intérieur des terres, s’arrête dans les villages, passe les montagnes, roule jusqu’au bord de l’océan (…) puis descendra jusqu’en Algarve pour voir la mer et les plages du sud (…). Pendant qu’elle remonte en voiture de Lisbonne à Paris, elle a dans tête tant de discussions, d’échanges avec ceux qu’elle a rencontrés et arrive aussi à ce qu’elle n’a pas eu le temps de dire… Elle traverse à nouveau la région reculée et montagneuse de Trás-os-Montes où la vie ne semble pas touchée par ce qui se passe là-bas en ville, avant de traverser Valladolid et Burgos, oui, Burgos, où elle pense à ceux qui ont chèrement défendu la liberté. (p. 452)

Dès son retour à Paris, elle s’attelle à l’écriture d’une pièce, considérant que c’est la meilleure façon de traduire ce qu’elle a vu et entendu, l’ambiance révolutionnaire d’un pays au passage de la dictature vers la démocratie. Je m’appuie de nouveau sur la biographie de Charlotte Delbo, très précise au sujet de la gestation et de la composition de Maria Lusitaniaet qui en résume bien la teneur et la dramaturgie:

Son originalité, c’est de placer l’action dans un village, loin de là où la révolution a lieu, de choisir une grand-mère comme personnage central, une grand-mère restée dans son village, que ses deux petits-fils viennent retrouver par hasard le même soir: la veille de l’insurrection. (…). Elle a imaginé des situations contrastées aux deux petits-fils de sa pièce, l’un vient revoir quelques heures sa fiancée la veille de l’insurrection, l’autre, au moment où il veut quitter le pays pour échapper au service militaire. Il apprend que l’insurrection est imminente et que son frère est membre du conseil révolutionnaire. Même si les dialogues entre les frères sont prétextes à des échanges sur la stratégie révolutionnaire, le personnage principal reste tout au long de la pièce, Maria, la Grand-mère. Sa vivacité apporte de la fougue à la pièce. Sa connaissance de la vie, son savoir de la campagne et son aspiration à faire changer les mentalités dynamisent cette comédie. Que la démocratie et la liberté arrivent enfin au village! Ce sont ses répliques sur les événements, qui animent la pièce, sa façon d’entraîner les jeunes gens comme la fiancée de son fils à réagir, sa stratégie malicieuse pour empêcher le curé de nuire à la révolution. Elle a le tempérament joyeux, généreux, le souci de nourrir à tout bout de champ chacun pour lui redonner force, cette chaleur du foyer nourricier. (Dunant, 2016, p. 453)

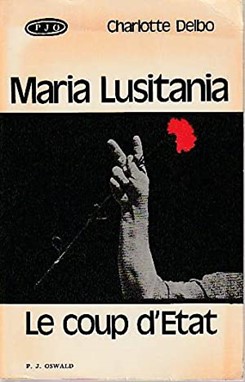

Figure 1 Couverture du volume contenant les pièces Maria Lusitania et Le coup d’Etat (Edition P. J. Oswald, 1975, épuisé)

J’ai eu accès à la pièce pour la première fois en 1999, alors qu’elle était déjà épuisée (première et seule édition en 1975), j’ai pu rencontrer la meilleure amie et ayant-droit littéraire de Charlotte Delbo Claudine Riera-Collet (1926-2013) qui m’a procuré un exemplaire de Maria Lusitania et m’a autorisée à mettre en scène la pièce dans le cadre d’ateliers universitaires, puis lors des 30 ans de la Révolution des œillets en 2004. D’emblée il s’est agi de penser les dialogues de personnages en bilingue français portugais, grâce à la traduction du texte réalisée en cours de thème au département de portugais de l’université Rennes 2 où j’étais alors Maîtresse de conférences. L’organisation du colloque Mémoires d’Avril13 sera l’occasion de présenter le premier spectacle créant la pièce dans les universités Rennes-II et Paris-X Nanterre.

Un de nos choix de mise en scène a été de faire jouer Maria par plusieurs actrices, afin de traduire l’aspect polyphonique du texte. D’autre part, la présentation plurilingue révélait l’idée du va-et-vient entre la destinée de Charlotte Delbo et celle de ses personnages. Parmi ces ombres auxquelles elle tâche de donner un contour et dans lesquelles elle se reconstitue, il y a Maria que Charlotte va qualifier de “Lusitania”, lui octroyant ainsi une destinée intemporelle, porteuse du passé et (c’est ce que la pièce révèle) de l’avenir du peuple portugais. C’est une grand-mère qui doit “maintenir la lignée” (Delbo, 1975, p. 8)14, prolonger la vie là où elle est menacée. Cette menace s’appelle Salazar (bien qu’il ne soit jamais nommé) et sa dictature qui pèse sur le Portugal depuis presque cinquante ans. La pièce en trois actes commence le 24 avril 1974, la veille du jour où la démocratie s’apprête à revenir dans un pays qui ne la connaît plus depuis 1926.

Notre analyse spécifique de la pièce est le produit du travail progressif réalisé lors des ateliers universitaires déjà évoqués et du regard singulier permis par le bilinguisme et les circulations éclairantes du passage d’une langue à l’autre. Je reproduis ici en partie le texte du cahier dramaturgique lors de la création de Maria Lusitania, en 200415.

UN ENCHEVETREMENT DE DOULEURS ENFOUIES

À l’acte I (sept scènes), on est devant l’imminence du basculement vers la démocratie. Quelques jours avant l’événement, on découvre les personnages clé de la pièce; Maria, sorte de Mère courage (Bien que Charlotte Delbo ne cite pas Brecht directement, dès la première lecture de la pièce cette superposition m’est apparue), source de sagesse et d’énergie pour ses deux petits-enfants, Miguel et Francisco. Miguel vient de s’évader des geôles de Salazar et Francisco s’apprête à déserter pour ne pas “aller faire le soldat de l’autre côté de la mer, pour tuer des nègres qui ne lui ont rien fait” (Delbo, 1975, p.15). La scène VI est un jeu de cache-cache entre Maria et le curé, probablement l’un des épisodes les plus drôles de la pièce, qui évoque l’irrévérence d’un Molière ou d’un Gil Vicente; l’Église, qui fut un des piliers du pouvoir salazariste, est ici comiquement mise à mal. Alonso ne pourra être qu’évoqué, le curé vient justement de lui donner l’extrême-onction; sa fille Rosetta, promise de Miguel, qui vit dans l’attente de son fiancé, n’entre en scène qu’au deuxième acte. Vicente, le délateur, comme la police politique de l’époque, ne sera jamais visible; il est d’abord discret pour passer inaperçu, puis est en fuite par peur des représailles lorsque la révolution est consommée. En huit scènes, l’acte II évoque le processus révolutionnaire en marche; les hommes sont à la ville et jouent la redistribution du pouvoir; au village, les femmes (Maria, Rosetta, Anna) analysent avec clairvoyance la situation du pays et le danger des reculs encore possibles. Le troisième acte (treize scènes) réunit tous les personnages dont Isabelle, fiancée citadine de Francisco et traduit toutes les tensions de l’époque, alors que le pays est au bord d’une guerre civile, avec le danger du retour d’une dictature, ce qui, bien heureusement, ne se produit pas.

Dans un style qui alterne entre quotidien, comique et poésie (les monologues de Maria sont des moments d’un grand lyrisme), la pièce cerne parfaitement l’atmosphère de l’époque avec une précision historique remarquable. Mais Charlotte Delbo ne se contente pas de décrire des événements ou une action à distance, sa présence, son vécu sont palpables. Sa trace est pressentie au détour de nombreuses répliques ou situations, et c’est par la bouche de Maria que sa voix est le plus souvent perceptible. Ainsi, à la scène 2 (acte I), les retrouvailles entre la grand-mère et le petit-fils évadé de prison nous renvoient à la réclusion des camps et les séquelles physiques qui en sont la conséquence. “Que je te regarde. Montre-toi. Un peu maigre. Oui, un peu étroit, d’ici. Tu ne tousses pas au moins? (…) Tes dents? (…) Que je te regarde seulement, que je te palpe. La peau est en bon état. Un peu pâle, un peu molle. Ce n’est rien. À l’air, elle reviendra” (Delbo, 1975, p.10). Cette observation rigoureuse du corps de Miguel à sa sortie de prison évoque les dégradations opérées sur ceux qui sont revenus des camps: “J’étais devenue crasseuse, guenilleuse, pouilleuse, décharnée, puante. J’étais épuisée” (p. 31), dit Charlotte Delbo (1991) comme en écho. Les questions sur la “toux” et les “dents” rappellent tous ceux que la sous-alimentation a rendus tuberculeux ou édentés. À l’acte II (scène 3), évoquant un prisonnier politique libéré des prisons de Salazar, Maria dit encore: “Il est sorti de prison pour entrer dans un sanatorium. Tuberculose. Il y en a beaucoup qui sont sortis malades de ces prisons” (Delbo, 1975, p. 31).

La dentition évoque aussi l’horreur de la torture. “Tes dents?”, demande Maria, “Toutes là. Tu sais, ce sont les débuts qui sont durs, les interrogatoires…” (Delbo, 1975, p. 10), répond Miguel. Plus loin, à l’acte II (scène 1), au sujet de l’évasion de son petit-fils trois jours avant la Révolution des œillets, la grand-mère dira encore “Mais trois jours, c’est assez pour être torturé, assassiné” (Delbo, 1975, p. 37). Sans aucun doute, le “spectre” de Maria permet à Charlotte Delbo, tout en formulant les épreuves subies par les prisonniers de la dictature salazariste, de dire celles dont elle a eu malheureusement beaucoup trop l’expérience. “Tais-toi. Je sais. Je sais tout. Ne me dis rien” (Delbo, 1975, p. 10), dit Maria, évitant à Miguel de mettre des mots sur les horreurs qu’il a vécues. “Je savais”, disait Charlotte lorsqu’en mai 1948 elle se rend en Grèce, réalisant son rêve d’avant les camps. “Je ne voulais pas être dérangée dans mon rêve réalisé” (Delbo, 1991, p. 85), précisait-elle. Mais elle ne put détourner le regard devant la colonne de prisonniers, “des guérilleros de l’armée populaire”. “Je les regardais pour rencontrer leur regard, pour rencontrer un regard qui lirait dans le mien que je savais” (Delbo, 1991, p. 86). C’est aussi ce savoir-là que porte ici Maria, héritière des tensions du Portugal de 1974 où, depuis quarante-huit ans, une dictature anéantit corps et mentalités; mais, par la plume de Charlotte Delbo, elle est plus largement porteuse d’une communauté de souffrances qui dépasse les frontières. Son “je sais” fait donc écho à un enchevêtrement de douleurs enfouies.

TU ES LIBRE ET TU AS FAIM

Tout au long de la pièce, Maria est comme obnubilée par la nourriture; sans cesse, elle propose à manger à ceux qui viennent se réconforter chez elle. Cela paraît bien naturel pour une “mamie” du sud, au naturel généreux et accueillant. En réalité, c’est encore Charlotte Delbo qui revient par sa voix. C’est bien de “l’état de la peau” que parle d’abord la grand-mère pressée de “remplumer” son petit-fils abîmé par l’incarcération. Le choix des aliments offerts est aussi révélateur: “Qu’est-ce que tu veux manger? Une tranche de pain avec du fromage en attendant le souper? J’en ai du tout frais” (Delbo, 1975, p. 12). Il s’agit de mets simples, d’aliments qui sont la base de la nourriture, qui lui confèrent un caractère sacré et donnent à l’alimentation une dimension éthique. Empêcher tout être humain de disposer de ces mets fondamentaux est donc un grand sacrilège qui offense l’humanité tout entière. “Tu es libre et tu as faim”, résume Maria, poursuivant plus loin son association entre pain et liberté:

(…) une gorgée de liberté avec toi, c’est bon à prendre. C’est comme une bouchée de pain chaud. Rien qu’une bouchée, elle te laisse un goût que tu n’oublies jamais. Et si ta femme a le goût du pain chaud le soir de tes noces, tu n’en seras jamais rassasié. Jamais. Le long de la vie. Le goût du pain chaud, cela veut dire que l’amour t’a pris tout entier. L’amour commence par les yeux, bien sûr, mais après il faut qu’il soit dans le cœur, dans le ventre et puis dans la tête. Là c’est l’amour. (Delbo, 1975, p. 12)

Le pain est ici métaphore de la liberté; sa saveur renvoie à l’appel des sens endormis lors de la captivité; être libre, c’est manger, mais c’est aussi aimer: le pain symbolise aussi l’amour et la fécondité, la vie dans son essence même.

“Je voulais tout voir, épuiser la beauté, savourer chaque instant, chaque gorgée” (Delbo, 1991, p. 82). Cette nécessité impérieuse de retrouver “la mémoire des sens” (Delbo, 1991, p. 14) après l’innommable d’Auschwitz est l’appel fondamental de la vie; le mot “gorgée” implique l’importance du temps; il faut désormais savourer chaque instant, ne pas avaler ou respirer trop vite. Francisco, le petit-fils déserteur, reprend pour lui les valeurs que Maria lui a transmises: “(…) une gorgée de liberté, c’est bon à prendre, et c’est un goût qu’on n’oublie jamais plus” (Delbo, 1975, p. 55). Par des mots simples, Maria décrit avec délectation ce qu’elle propose à manger; ainsi la description de la façon dont elle a fumé au genièvre le jambon de son cochon (Delbo, 1975, p. 58); sans cesse, elle éveille les papilles de son entourage. Le goût de la vie passe aussi par la nourriture. À l’appétit retrouvé s’ajoute le besoin de se nettoyer: “(…) je mets un chaudron d’eau à chauffer pour que tu te laves et je te sors une chemise propre. J’en ai une toute prête. Je t’ai toujours tenu une chemise prête” (Delbo, 1975, p. 12). La saleté n’a pas seulement touché les habits, elle a aussi atteint les corps et la peau en particulier.

Mais le souvenir de l’enfermement ne cesse de hanter Miguel. Lorsque Maria l’invite à faire un “petit somme”, il répond: “Et je rêverai que je suis en prison. Quand j’étais en prison, je rêvais que j’étais à la maison…” (Delbo, 1975, p. 12) C’est de la même réclusion dont parle Mounette qui partage l’univers concentrationnaire de Françoise dans Les Hommes.

Une cellule? Ah! non. (…) Ah! Non. Une pièce où l’on est enfermé. Quand j’étais dans ma cellule, j’avais beau fermer les yeux, je voyais toujours les murs. Cette impression qu’ils se resserraient, que la cellule se rétrécissait…des heures, des jours, des semaines, des mois… (…) Quand personne ne savait où nous étions, des mois sans recevoir un mot, un colis, un signe, sans rien savoir du dehors… (Delbo, 1978, p. 2)

Si, de son côté, Maria savait où Miguel était emprisonné, celui-ci n’aura cependant jamais reçu aucun des colis envoyés par sa grand-mère qui voyait revenir le paquet affublé du tampon “inconnu” (Delbo, 1975, p. 58).

LE DOUTE DE LA PERTE DE L’AUTRE

L’isolement, poussé à l’extrême, provoque chez la victime la perte des repères dans le temps et dans l’espace, l’absence de référent; il s’accompagne d’un douloureux sentiment d’abandon affectif qui se double de la peur, du doute de la perte de l’autre. Le système mis en place par Salazar a précisément consisté à isoler chaque individu, qu’il soit ou non incarcéré. Par la censure, la police politique, chaque Portugais devait à chaque instant avoir l’impression d’être surveillé. Toute forme de communication, d’expression était contrôlée, ce qui créait un univers de méfiance frôlant la paranoïa, forme de toile d’araignée qui se transforme en un encerclement de la personnalité: l’individu isolé tombe dans une méfiance extrême qui le pousse à la peur de l’autre, à la peur de lui-même. La répression salazarienne se faisait hors des regards publics: on préférait arrêter de nuit, interdire au préalable pour éviter les coupures visibles. C’était comme une forme de mise en conditionnement sous-entendant l’acceptation de l’ablation, une oppression silencieuse qui veut anéantir tout libre-arbitre ou toute autonomie de la pensée. Ne pas permettre la mise en lien, qu’elle soit physique ou mentale, tel est le but extrême recherché.

Toute forme de résistance était un véritable acte de bravoure et se faisait également dans la dissimulation et la méfiance. Même la cellule de base de la famille, le couple, était mise à mal. Ainsi, Rosetta a-t-elle dû attendre avec impatience que Miguel lui revienne. Mais ce militant du Parti communiste ne peut rentrer sagement à la maison. La scène 1 de l’acte II est un dialogue entre Maria et Rosetta, où la vieille femme l’informe sur la nouvelle vie qui l’attend et la nécessaire adaptation du comportement de la future jeune mariée. De nouveau, l’expérience de Charlotte et la situation portugaise de 1974 se mêlent. Rosetta devra désormais partager le destin de Miguel engagé à Lisbonne dans le processus révolutionnaire et dans le nouveau pouvoir démocratique qui se met en place. Ses craintes sont légitimes et expriment le schisme entre la ville et la campagne, entretenu par Salazar.

J’ai peur. Je ne suis qu’une villageoise, habillée comme une villageoise. Je sais tenir une maison: une maison de village. À la ville, tout est différent. S’il faut recevoir à dîner, dîner chez des gens, je serais tout empruntée et Miguel aura honte de moi. Je vois bien comme elles sont, les femmes de la ville, telles qu’on les montre dans les magazines. Elles se font coiffer, habiller. Et tout ce qu’elles font avec tant d’aisance, que moi je ne saurai pas faire. (Delbo, 1975, p. 39)

Dans la réponse de Maria, figurent en filigrane Charlotte Delbo et Georges Dudach dans leur lutte clandestine, expérience de couple en résistance que Charlotte (1970b) évoque dans Le convoi du 24 janvier. Elle relate la réaction de Jouvet lorsqu’elle lui annonce qu’elle va quitter la troupe en Amérique du Sud pour rejoindre son époux à Paris.

Parce que tu te figures qu’on n’attend que toi en France? Tu te figures que ton mari sera content de te voir revenir? Il est bien plus tranquille sans toi. Les combattants qui rasent les murs n’ont pas besoin d’une charge. Une femme c’est du souci pour le soldat. (Delbo, 1978, p. 100)

“Avec un homme qui vit pour ses idées, qui risque sa vie pour son idéal, une femme aura toujours une rivale, une rivale invincible: la politique” (Delbo, 1975, p. 39), dit en écho Maria à Rosetta. Et elle précise:

Si tu ne veux pas t’accommoder de cette rivale, tu rongeras ton frein chaque soir que ton mari ne sera pas à la maison - la politique, cela se fait surtout le soir, tu sais -, chaque fois qu’il sera en voyage. Et si tu veux l’empêcher de vivre pour la politique, tu le perdras. (Delbo, 1975, p. 39)

C’est bien la voix de Maria qui transmet à la jeune villageoise portugaise l’expérience de Charlotte Delbo. Rosetta, qui n’a pas la formation de Charlotte Delbo, ne peut entretenir avec Miguel le dialogue de celle-ci avec Georges Dudach. Maria incite celle qu’elle considère déjà comme sa petite-fille à se former, à apprendre pour être l’égale de Miguel.

“À Paris, nous avons loué un studio sous un faux nom, nous avons vécu dans le brouillard”, explique Charlotte Dudach, née Delbo. “Je restais à la maison, il sortait plusieurs fois par jour. Chaque fois, il me disait: ‛je serai de retour à telle heure’. Je ne savais pas où il allait. Une demi-heure avant l’heure dite, l’angoisse me prenait. C’est long l’angoisse. J’entendais son pas. Il rentre encore cette fois. (…) faire la cuisine et les commissions, écrire, attendre.” (Delbo, 1978, p. 101)

La résistante française et la paysanne portugaise ont en commun d’être femmes et d’aimer éperdument un homme pour qui elles veulent entretenir un semblant de normalité quotidienne: “Je veux bien qu’il s’occupe de politique, même si je dois l’attendre à la maison, puisque ce sera notre maison” (Delbo, 1975, p. 40), confirme Rosetta. Ces deux femmes partagent l’amour, l’angoisse de l’attente, le doute de la perte de l’autre.

À L’OREE DE LA DEMOCRATIE, UN DESTIN TRACE PAR LA MER

Maria Lusitania commence par un monologue de Maria (scène 1 / acte I). C’est comme un long poème en guise de préambule, qui résume la situation du Portugal après quarante-huit ans de dictature et où Maria fait une analyse critique de la “destinée nationale” toute vouée à la mer, aux découvertes, passé glorieux porté au pinacle par l’État nouveau de Salazar. Comme dans la tragédie grecque, il s’agit, avant le début de “l’action”, de présenter la situation de l’orateur et plus largement celle du pays. Maria y évoque son cas (mort du gendre au loin, petit-fils en prison…) mais parle aussi au nom d’une population et plus particulièrement au nom des femmes portugaises. Sa voix en sous-entend d’autres qui partagent son infortune; c’est une forme de chœur polyphonique où une femme parvient à dire un peuple tout entier. Le lyrisme du texte lui confère une extrême profondeur et une portée symbolique à chacun des termes employés. Après un authentique hommage à la mer, on glisse vers une démystification du passé mythologique entretenu par le pouvoir salazariste et une critique du colonialisme.

Découvrir le monde, le conquérir, le dominer. (…) Conquérir parce qu’on sait monter une barque et se guider aux étoiles. Dominer parce qu’on arrive le premier et qu’on apporte un langage incompréhensible aux gens du pays. Langage dominateur parce que c’est un langage armé. (Delbo, 1975, p. 7)

Ce destin choisi par les hommes - “les hommes seulement” -, Maria le résume comme un “destin de misère, destin d’illusions”. Elle oppose les choix masculins dominés par la fascination de l’or et celui des femmes “dans leur opiniâtreté à maintenir”. Le constat du présent est ironique et amer:

Ouais! Pour finir dans la sardine en boîte. Les hommes au chalut, les femmes à la conserverie. Et encore, c’était hier. Le bon temps. Aujourd’hui, les chaluts sont tirés au treuil; ils n’ont plus besoin de tant de bras. Les boîtes de ferblanc sont serties à la chaîne; elles n’ont plus besoin de tant de mains. (Delbo, 1975, p. 8)

Véritable héroïne tragique, Maria se définit comme celle qui “maintient la lignée”, accrochée à sa terre pour ses petits-enfants, alors que d’autres la maltraitent ou la quittent et “émigrent dans des pays sans soleil et sans douceur, dans des villes tout en pierre sombre”. L’oppression politique et sociale imposée par la dictature est ici symbolisée par l’émigration massive à laquelle la population est contrainte: “Et leurs enfants seront étrangers” prévoit l’oratrice au ton prémonitoire. “Les paysans écrasés, dépouillés, la terre qui se meurt” (Delbo, 1975, p. 8), ainsi se résume la situation des Portugais en 1974.

UN PRESENT GRIS ET HOSTILE

Dès la scène 2 du 1er acte, on sait que ce présent trop longtemps supporté va basculer vers un avenir plus prometteur, Miguel évadé des prisons de Salazar est porteur de ce message-là. En trois actes, la pièce va évoquer les différents périples du processus révolutionnaire jusqu’à l’avènement de la démocratie; le texte révèle à la fois les tensions vécues par les différents groupes en cause, mais aussi la situation sociale et les difficultés que doit affronter la population victime de la dictature. La police politique quoique invisible est omniprésente et dispose de relais locaux, ici Vicente, le délateur qu’on ne verra jamais mais qui a pour adjoint le curé du village. “Dieu est aussi du côté des riches”, dit Maria qui se plaît à ridiculiser le prêtre: “(…) vous irez droit au paradis. Le bon dieu vous récompensera d’avoir réchauffé toutes ces femmes qui sont seules dans leur lit parce que leurs maris sont à la guerre ou à l’étranger pour gagner le pain de famille, ou en prison grâce à votre ami Vicente” (Delbo, 1975, p. 32).

En une réplique, elle résume la situation du pays où les femmes doivent assumer tous les rôles devant l’absence des hommes dévorés par la guerre ou l’émigration. La critique de la guerre coloniale est récurrente, elle est pointée comme la cause du malheur des Portugais et celle de la désorganisation de l’économie du pays: “(…) le gaspillage, les vies gâchées, la terre qui se meurt et la mer qui ne sert plus qu’à transporter les soldats loin de la maison où ils se font tuer pour rien” (Delbo, 1975, p. 29). Le pays est, en effet, malade de son “Empire”; au long des années soixante, les conflits vont éclater en Afrique et l’État nouveau va engager toutes les forces du pays pour conserver ses colonies. Les dépenses militaires vont désormais représenter 40 % du budget de l’État; en 1968, le service militaire passe de 18 mois à 4 ans. La guerre consomme économiquement et physiquement le Portugal: plus de 5000 morts, 30 000 blessés, 20 000 mutilés. Des mouvements de désertion s’organisent de même qu’une émigration massive avec, durant les années soixante, 100 000 départs annuels (le record est de 150 000 personnes en 1974). L’économie portugaise recule en 1972 au niveau de 1947, l’inflation atteint 19 % en 1973. C’est de tout cela que parle Maria au fil de la pièce.

La population est maintenue dans une désinformation perpétuelle et une ignorance calculée. L’analphabétisme atteint des niveaux insupportables face aux autres pays d’Europe. Et c’est encore l’Église qui est pointée du doigt par Maria qui s’adresse ainsi au curé pour souligner le manque d’instruction des femmes portugaises:

Par votre faute. Les femmes en savent toujours assez pour faire le ménage, la cuisine, le jardin, s’occuper des poules et faire de la dentelle, crocheter des châles pour les touristes par-dessus le marché. Elles ont assez d’instruction pour élever les enfants et en faire des hommes. Après cela, qu’elles se taisent. Si la place des femmes ne change pas, ce n’est pas la peine d’entrevoir un autre avenir pour le pays. Les femmes supportent tout le poids des jours et quand un malheur s’abat sur le pays, guerre ou catastrophe, ce sont elles qui s’arrangent pour que la vie continue. (Delbo, 1975, p. 43)

Sans cesse la pièce pointe l’absence des hommes, la solitude des femmes. “Le rôle des femmes? Maintenir”, affirme Maria dès la première scène. Et elle constate en la matière la dichotomie entre ville et campagne:

Le village n’offre rien aux femmes. La seule communauté où elles peuvent faire quelque chose, c’est l’église: fleurir l’autel, remplir les bénitiers, balayer, laver le linge. (…). Les femmes n’ont rien: le travail solitaire et les tâches sans salaire, toujours recommencées. Nous avons beau n’être qu’à quelques heures de la capitale, nous vivons comme sur une autre planète et comme si la vie s’était arrêtée il y a trois siècles. (Delbo, 1975, p. 72)

Tout en faisant une analyse très juste de la réalité sociale de la majorité des femmes portugaises d’alors, Charlotte Delbo, par la voix de Maria, se montre solidaire de ces présences importantes et pourtant effacées par l’histoire.

L’ESPOIR D’UN AVENIR RADIEUX

Ce sont les hommes qui annoncent le changement dans la pièce: Miguel dont l’évasion de prison fait écho à celle de Álvaro Cunhal (qui va diriger le Parti communiste portugais, PCP) du tragiquement célèbre Fort de Peniche, en janvier 1961, et Francisco, jeune déserteur qui s’apprêtait à quitter le pays. Les deux frères à la fois amis et ennemis traduisent bien les deux courants essentiels de l’opposition en marche à l’approche de la Révolution des œillets, leurs rapports et leur discours reflètent la confusion de la situation juste avant le soulèvement de l’armée. Par la bouche de Miguel, parlent les partis très organisés dont le PCP, prêts à s’associer à l’armée pour abattre la dictature. La voix de Francisco est plus jeune, moins organisée et représente une jeunesse qui refuse essentiellement la guerre, et est issue des grands mouvements étudiants qui ont mené des actions éclatantes durant les années soixante. Les deux petits-fils de Maria sont emblématiques des tensions avant et après la chute de la dictature. “Dans vos groupes d’étudiants, vous vous grisez de lectures: Lénine, Trotsky, Mao. Vous vous saoulez de discussions et vous refaites le monde avec passion, pour vous tous seuls” (Delbo, 1975, p. 20), reproche Miguel à Francisco. “L’armée va offrir la révolution au peuple, toute faite. Pourquoi faut-il que chez nous ce soit toujours l’armée qui décide pour nous, agisse à notre place? La liberté n’est jamais un cadeau. Si elle n’est pas une conquête du peuple, elle ne tient pas” (Delbo, 1975, p.19), rétorque Francisco, pour préciser: “Tu raisonnes en réformiste”; “Toi en dogmatique” assène Miguel. “Vous n’êtes pas des dirigeants révolutionnaires. Vous êtes des conjurés” (Delbo, 1975, p. 24), conclut le jeune déserteur qui déclare avoir pour objectif “une nouvelle façon de vivre”.

Pourtant c’est plutôt du côté des “jeunes fous” que semble se ranger Maria qui se méfie, elle aussi, de l’armée. “Un général, victorieux ou vaincu, c’est toujours quelqu’un qui a mené des hommes au massacre” (Delbo, 1975, p. 53), dira-t-elle au sujet du général Spingolo (nom quelque peu “rigolo”, dérivé de celui du général Spínola qui prend la tête du premier gouvernement au lendemain du 25 avril 1974). Jusqu’au bout, la parole de Maria est d’espoir et d’idéal, son âge avancé la rapproche pourtant de la fougue de la jeunesse. Les propos de Francisco sont aussi les siens:

Je veux qu’on me montre l’horizon. J’attends qu’on propose le bonheur pendant le travail, la joie en travaillant; un bonheur ordinaire, un bonheur de tous les jours, en somme. (…). Je veux qu’on se dise clairement que le but de la vie n’est pas que produire sans se soucier de l’utilité de ce qu’on produit. Je veux qu’on se fixe vraiment pour but d’atteindre cette étoile: le bonheur et qu’on la vise, cette étoile, qu’on ne s’en laisse pas écarter. Serait-il plus difficile de rendre la vie agréable sur la terre que d’aller dans la lune? Si on y consacrait autant d’argent, autant de moyens. (Delbo, 1975, pp. 92-93)

LA LITTERATURE COMME UNE ARME

Le bonheur comme une étoile, un bonheur ordinaire, un bonheur de tous les jours… Toutes choses d’où Charlotte Dudach, née Delbo fut tragiquement écartée en 1942. Étoile qu’elle poursuivra cependant inlassablement, chacun de ces textes étant un hymne à la vie, la volonté inépuisable de dire l’oppression et l’injustice où qu’elles soient.

La torture en Algérie des hommes ont fait de ma langue le langage des tortionnaires des villages brûlés au napalm en Indochine des Algériens pourchassés par la police de Paris, un jour d’octobre 1961, des Algériens dont on a repêché les corps dans la seine. (…). (Delbo, 1991, p. 133)

Charlotte Delbo est décédée en 1985, sa liste des outrages faits à l’être humain s’allongerait sans doute considérablement aujourd’hui. Le volume édité de Maria Lusitania comporte aussi une autre pièce, Le coup d’Etat16. Comme elle l’indique en quatrième de couverture, ces deux pièces sont inspirées d’événements récents et traient du “conflit de la puissance militaire et du pouvoir politique”. Toutes deux ont été écrites à chaud et entrent en résonnance avec la question coloniale qui concerne ici le Portugal et la France.

“Je me sers de la littérature comme d’une arme”, dit-elle à François Bott, qui lui fait remarquer que ses livres, ses pièces tirent leur matière de l’histoire et même de l’actualité politique et qu’il y est question de pouvoir.

Ça me paraît tout naturel... De quoi dépend notre vie, sinon du pouvoir? Le pouvoir implique le droit de donner la mort, et ce droit s’exerce dans tous les pays: on met les hommes à l’usine, on les envoie à la guerre, et ils en meurent. À notre époque, le pouvoir est de plus en plus puissant, de plus en plus étendu. Même dans la campagne la plus reculée, on ne saurait lui échapper... Je n’aime pas la littérature gratuite ou formelle. Je n’écris pas pour écrire. Je me sers de la littérature comme d’une arme, car la menace m’apparaît trop grande. (Delbo, 1975, para. 5)17, lui répond-elle.

Et de préciser qu’elle vise la vérité et la liberté:

La liberté, au sens le plus riche du terme: le droit de disposer de sa vie; et la vérité, c’est-à-dire la transparence des rapports entre les gens. Le pouvoir ne tolère pas cette transparence. Il nous force à nous travestir, à nous masquer. Dans tous les pays où sévit une police politique, on voit les hommes se méfier de leurs amis, de leurs enfants, de leur femme. (Delbo, 1975, para. 9)

Et enfin en écho avec les propos de Maria, que nous avons évoqué:

Je pose, dans Maria Lusitania, une question qui me paraît essentielle: l’économie doit-elle servir les hommes ou les asservir? Faut-il se soumettre aux lois de l’économie, comme s’il s’agissait de lois naturelles? Je rêve à une société sans État, sans police, où le critère de la production ne soit plus la valeur d’échange mais la valeur d’usage. Si les hommes ont trouvé le moyen d’aller sur la Lune, ils doivent trouver le moyen de vivre sur la terre. Ou alors, il faut annoncer la faillite de l’esprit humain. (Delbo, 1975, para. 15)

Comme nous l’avons vu, Charlotte Delbo n’a de cesse de conjuguer la mémoire d’événements de l’histoire individuelle et collective et la mémoire du théâtre. Les procédés dramaturgiques qu’elle utilise font de son œuvre non seulement un témoin d’un moment de l’histoire où le malaise dans la civilisation devient synonyme de déclin, mais aussi une recherche qui se situe entre éthique et esthétique.18 C’est un théâtre d’espoir et de désir de vivre. Elle fait surgir le réel et rend compte de sa solution pour y survivre. Sa recherche se fait à partir de voix féminines, démultipliant la sienne: Écrire le corps, le corps des femmes, amantes, mères, femmes de chair et de désirs refusant l’étiquette humiliante de veuves éplorées de soldats héroïques. Alors qu’en en 2024 seront célébrés les cinquante ans de la Révolution des œillets, Maria Lusitania est un hommage dont l’acuité et la contemporanéité sont saisissantes.