Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Acessos

Acessos

Links relacionados

-

Similares em

SciELO

Similares em

SciELO

Compartilhar

Análise Social

versão impressa ISSN 0003-2573

Anál. Social no.226 Lisboa mar. 2018

https://doi.org/10.31447/AS00032573.2018226.02

ARTIGOS

Humanos e não-humanos em ambientes partilhados. Notas introdutórias a uma antropologia das áreas protegidas

Humans and non-humans in shared environments. Introductory notes to an anthropology of protected areas.

Humberto Martins*

*Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Polo II da ECHS, Quinta de Prados-5000-801 Vila Real, Portugal. humbmsm@yahoo.com

RESUMO

Humanos e não-humanos em ambientes partilhados. Notas introdutórias a uma antropologia das áreas protegidas. Baseado num trabalho de campo disperso (no tempo e no espaço), que venho realizando no Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG) desde 2000 e com incursões noutros projetos de investigação mais recentes nos Parques Naturais do Alvão e da Serra da Estrela, proponho olhar para as áreas protegias (AP) enquanto objetos de estudo antropológico. O meu argumento, considerando especificamente as AP no contexto português como territórios e paisagens altamente humanizadas, é o de que resultam de uma política de produção (ideológica) do que deve ser a natureza, que tem “desconsiderado” os indivíduos humanos, e que, mais recentemente, culminou com a criação de uma área wilderness no PNPG.

Palavras-chave: antropologia; áreas protegidas; natureza; paisagem.

ABSTRACT

Humans and non-humans in shared environments. Introductory notes to an anthropology of protected areas. Based on scattered fieldwork (in terms of space and time), which I have been conducting in the National Park Peneda-Gerês (PNPG) since 2000 along with some more recent approaches through research projects in two other Natural Parks (Alvão and Serra da Estrela), I propose to look at Protected Areas as anthropological subjects. My point is that protected areas, especially considering the Portuguese context characterized by highly humanized territories and landscapes, are products of a policy of Nature (ideological production) that has “disregarded” human individuals, and which, more recently has culminated in the establishment of a wilderness area inside the PNPG.

Keywords: anthropology; landscape; nature; protected areas.

IDENTIFICANDO A QUESTÃO: A “PRODUÇÃO” DE ÁREAS PROTEGIDAS

Este artigo constitui uma introdução a um estudo de longa duração[1] sobre conflitos e perceção do ambiente e da paisagem nas áreas protegidas (AP) portuguesas. Nele perspetivo uma diversidade no entendimento do que é e deve ser a conservação e/ou a proteção[2] da natureza (e da biodiversidade) e do lugar dos humanos enquanto agentes e objetos destes mesmos processos, em particular nas áreas protegidas; ou seja, tendo em atenção a existência de diferentes interesses e objetivos subjacentes a diversas práticas, processos e atores sociais (incluindo os não-humanos), considero que as áreas protegidas dificilmente se constituirão como objetos e produtos de um consenso (e de consentimentos) generalizados.

Quem fala em nome da natureza? E pela biodiversidade, pelo equilíbrio dos ecossistemas e dos indivíduos não-humanos? Pelas árvores, rios e pedras? São perguntas controversas, na medida em que podem ser consideradas retóricas; há como que uma epistemologia do impossível apesar de estudos, por exemplo, na área da biologia, da etologia e da etnozoologia nos darem conhecimento sobre perceções e representações não-humanas, em particular de primatas, lobos e cães, ou mesmo sobre a forma como eles habitam o território (Johnston, 2008).[3] Ou melhor, há vários indivíduos humanos, a partir de diferentes posições sociais e físicas e respetivos saberes empíricos ou teóricos relativamente aos elementos não-humanos, que o fazem, privilegiando pressupostos em detrimento de outros. Os múltiplos discursos e ideologias sobre a a biodiversidade, a natureza e as áreas protegidas não são, portanto, unívocos e, em rigor, nem teriam de o ser. Cortéz Vázquez (2012), numa investigação recente sobre o Parque Natural Cabo de Gata-Níjar (Andaluzia-Espanha), fala justamente de “naturezas em conflito” para significar a diversidade de posicionamentos perante o que é a natureza a partir do modo como se atribui sentido e interpreta o que é, ou pode ser considerado, como elemento de proteção ou conservação. Estas seleções são fatores que conduzem a diferentes valorizações feitas pelas diferentes partes interessadas e, em última instância, a diferentes usos e apropriações.

No site do ICNF (Instituto de Conservação da Natureza e Floresta) podemos ler:

São classificadas como áreas protegidas as áreas terrestres e aquáticas interiores e as áreas marinhas em que a biodiversidade ou outras ocorrências naturais apresentem, pela sua raridade, valor científico, ecológico, social ou cénico, uma relevância especial que exija medidas específicas de conservação e gestão, em ordem a promover a gestão racional dos recursos naturais e a valorização do património natural e cultural, regulamentando as intervenções artificiais suscetíveis de as degradar.[4]

No entanto, os processos que levaram à criação de áreas protegidas por todo o mundo não seguiram um modelo único, até porque os interesses, conhecimento e quadros legais têm vindo a alterar-se ao longo do tempo e de país para país. Lendo a definição mais recente da IUCN (International Union for Conservation of Nature), de 2008, “[a] protected area is a clearly defined geographical space, recognised, dedicated and managed, through legal or other effective means, to achieve the long term conservation of nature with associated ecosystem services and cultural values”[5], percebemos que são instrumentos de gestão do território e de política ambiental que visam, sobretudo, a conservação da natureza não-humana e (cada vez mais) das práticas humanas e serviços de ecossistema a ela historicamente associados. Em Portugal tiveram como base para a sua criação vários pressupostos que, em rigor, configuram conceções distintas relativamente aos valores naturais, culturais e ao lugar dos humanos nesses espaços (Pinto e Partidário, 2012), ao mesmo tempo que devem ser inscritas na história da política ambiental estatal, que remonta ao final do século XIX com a criação dos perímetros florestais – no Gerês e na Serra da Estrela (1888-1889); ou seja, podemos afirmar que a criação de áreas protegidas em Portugal, salvo raras exceções, configura intervenções do tipo top-down sobre o território, e para as quais as comunidades ou populações locais pouco são consideradas (Pinto e Partidário, 2012; Carvalho e Frazão-Moreira, 2011). Ainda que nos últimos anos, seguindo resoluções internacionais e novos paradigmas conservacionistas, cada vez mais o tema da participação e do envolvimento das comunidades e dos stakeholders surja como pressuposto fundamental nas políticas para estas áreas. Algo que vemos plasmado, por exemplo, nos textos mais recentes da IUCN sobre Parques, ou da UNESCO no âmbito das suas classificações para as reservas da biosfera.

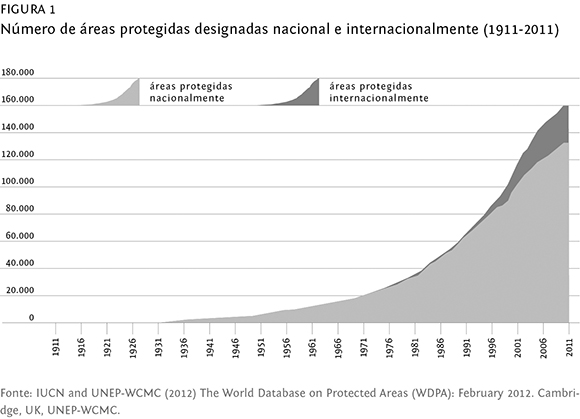

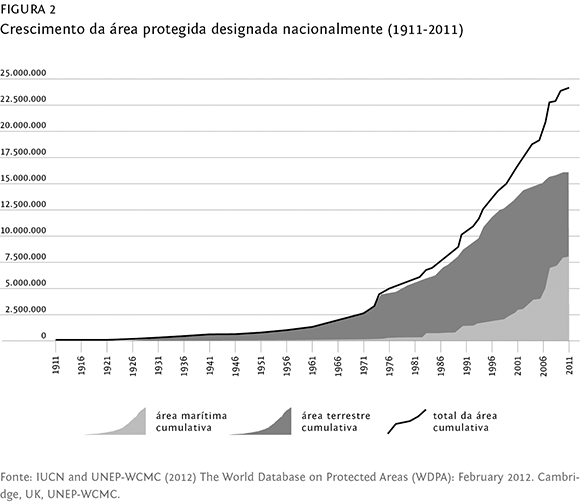

Na verdade, a criação de áreas protegidas (Brockington, Duffy e Igoe, 2010; Baker, 2002) um pouco por todo o mundo, com um aumento exponencial a partir dos anos 70 do século XX (ver figuras 1 e 2), revela mais do que uma história global de consensos em torno de uma qualquer ideia de bem comum – uma cosmopolítica de composição entre humanos e não-humanos, no dizer de Latour (2011) – um espectro de conflituosidades que traduzem, justamente, os diferentes interesses, ganhos e perdas experienciadas diferencialmente por grupos e indivíduos (Mühlhäusler e Peace, 2006).

A criação de áreas protegidas é determinada por interesses científicos, políticos e ecológico-ambientais[6], que são definidos num contexto internacional (e. g. categorias IUCN, Rede Natura 2000 ou Rede PanParks), nacional (e. g. Parques Naturais) ou local (e. g. parques regionais), a nível público ou privado[7], mas, igualmente, estão sujeitas cada vez mais aos planos e interesses económico-financeiros (Sullivan, 2011; Brockington, Duffy e Igoe, 2010). Elas dizem também respeito à necessidade de um uso regulado dos recursos naturais e, num certo sentido (altamente questionável) podem igualmente ser vistas sob um chapéu político-ideológico bem largo, que é o do desenvolvimento sustentável. Todavia, não podemos ignorar as consequências sociais da sua implementação (Holmes, 2013; Brockington, Duffy e Igoe, 2010; Campbell, 2005b; Anderson e Berglund, 2004), nomeadamente quando implicam formas mais autoritárias de regulação sobre os humanos (inclusive determinando a sua expulsão de territórios), nem tampouco uma dimensão simbólica, ao qual associamos um valor social e económico, neste caso muito ligado a processos de patrimonialização cultural e natural (Beltran e Vaccaro, 2010), mas não só.

Sian Sullivan (2011) tem vindo a desenvolver um argumentário de inspiração marxista, muito crítico e na senda de autores como Dan Brockington, em torno do que designa pela financeirização da conservação ambiental à escala mundial. A autora refere que a conservação é hoje um enorme negócio, uma indústria que gera milhões para benefícios de alguns – ou seja, agentes capitalistas que encontraram nos recursos naturais uma das mais recentes fontes para especular em termos financeiros. Por isso, devemos situá-las também em relação a uma produção ideológica do espaço, do mundo, dos modos de vida, e de relações de produção e consumo associadas. Em muitos casos, revelam uma modelação homogeneizante, sustentada em corpus de conhecimento e em ideias mais ou menos ancoradas a uma ética (pretensamente) universalista, do que deve ser a natureza, a biodiversidade, o ambiente, a paisagem e o lugar dos humanos nestas categorias, ao mesmo tempo classificando e definindo possibilidades de ação e representação do mundo (Okely, 2001; Tilley, 1994). Em suma, apontam para um conjunto de valores culturais pós-modernos (Rodríguez Campos, 1999).

Por outras palavras, apelando a um argumento crítico Lefebvriano, definem possibilidades de produção, uso e consumo da natureza não-humana próprias de uma determinada racionalidade modernista e onde situamos também o conceito de paisagem – associado a um enquadramento do mundo idealizado e imaginado. As áreas protegidas são, portanto, espaços de vida humana e não humana, produzidos para usos e consumos de vária ordem – turismo, agricultura, natureza, wilderness[8] (Baker, 2002), podendo ser vistos como “escapes” (visuais e experienciais) idealizados de natureza e biodiversidade. Por outro lado, são “reservatórios” de biodiversidade e de proteção de habitats e ecossistemas, embora paradoxalmente o aumento do número e da área destas zonas protegidas não tenha uma correspondência em termos dos indicadores referidos (Brockington, Duffy e Igoe, 2010)[9]. Como mencionam estes autores, não obstante o aumento do número de áreas protegidas assistimos a uma “crise de extinção” de várias espécies faunísticas, florísticas e de habitats. Justamente “crise de extinção” e o lobby da wilderness são dois dos mais fortes imperativos para a criação destas áreas. Voltamos, pois, à questão de pensar as áreas protegidas como um tema da agenda política mundial, que, no dizer de Latour (2011), se dirime agora num “parlamento de coisas” com representantes de humanos e não-humanos.

Se é verdade que as preocupações e a atenção às questões ambientais (Delicado et al., 2013; Little, 1999; Milton, 2002 e 1999), em geral, e à criação de áreas protegidas (Brockington, Duffy e Igoe, 2010), mais em particular, tendem a universalizar-se, antecipando (talvez paradoxalmente) uma homogeneização (um dogma) em torno de valores ambientais como o da conservação da biodiversidade, não o será menos o facto de diferentes experiências e relações com a natureza não-humana ajudarem, inevitavelmente, a produzir diferentes posicionamentos, interesses e representações face ao ambiente (Latour, 2011; Milton, 2002), à proteção da natureza/conservação da biodiversidade (Holmes, 2013) e à criação e manutenção de áreas protegidas, em particular dos Parques Nacionais e Naturais e Reservas Científicas, uma vez que obrigam a uma menor intervenção, ou mesmo à interdição dos acessos humanos (Holmes, 2013). O paradoxo a que me refiro tem a ver com a recusa, muitas vezes, da inscrição das diferentes relacionalidades situadas e culturalmente determinadas nestes quadros científicos e políticos sobre natureza, biodiversidade e ambiente, sabendo-se que muitos grupos humanos têm vindo a produzir conhecimento diferenciado sobre estas, o qual deriva da experiência de usos materiais e imateriais (simbólico-afetivos). Ou seja, a biodiversidade biológica em termos de políticas e opções ambientalistas tende a subsumir a biodiversidade cultural.

Estamos, portanto, no plano de um debate inacabado sobre o lugar dos humanos no mundo natural (Descola, 2012 e 1992; Keeling, 2008; Viveiros de Castro, 2004; Ingold, 2002) e o direito à alteridade da natureza (nature's otherness (Hailwood, 2000). Uma questão que não pode ser dissociada das diferentes formas de apropriação simbólica – contextualmente contingentes – que medeiam a relação dos humanos com os outros elementos naturais (Descola, 2012 e 1992; Carvalho e Frazão-Moreira, 2011; Viveiros de Castro, 2004; Ingold, 2002), como muito bem tem mostrado a antropologia ao longo dos tempos (Milton, 1997). Em suma, a conservação da biodiversidade e a proteção do ambiente são questões políticas, opções e escolhas feitas com base em saberes e poderes diferenciados que produzem posições antagónicas entre diversos grupos e indivíduos (habitantes e comunidades desprivilegiadas das áreas protegidas, a turistas, biólogos, antropólogos, economistas [cada vez mais] passando por empresas e associações ambientalistas).

Neste sentido, importa referir que as áreas protegidas em Portugal continental, nomeadamente aquelas nas quais venho realizando trabalho de campo, ou seja em zonas de montanha e de baixa densidade populacional, caracterizam-se por ser territórios altamente humanizados (Carvalho e Frazão-Moreira, 2011). No dizer de um criador de gado e residente no Campo do Gerês, Terras de Bouro (PNPG), são terras “calcorreadas em todos os seus centímetros pelas populações e os seus animais [de criação]”. Criadas quase todas na segunda metade do século XX, obedecem, sobretudo, a uma visão que tenta conciliar a proteção da natureza com valores culturais que se prendem com as práticas, o legado material e imaterial, e os saberes de populações que nelas viveram e que, num certo sentido, as produziram. São atualmente territórios que sofrem com acentuado despovoamento, o que acarreta consequências em termos de gestão e governança do território, ao mesmo tempo que assistem (nomeadamente o PNPG) à emergência de novos interesses e atores relacionados com o turismo e o desporto da natureza. Não podemos igualmente esquecer que, em particular nas zonas de montanha do Norte do país, as AP foram criadas maioritariamente sobre propriedade privada e/ou comunitária (baldios). A questão dos usos e possibilidades de ação em propriedade privada ou comunitária é crítica para enquadrar grande parte dos antagonismos históricos em Portugal relativamente à criação e gestão das áreas protegidas. O ICNF é a autoridade nacional que tem competência em termos de avaliação para classificar as áreas protegidas de âmbito nacional e privadas. Em termos da sua gestão, as AP de âmbito nacional dependem do ICNF, as de âmbito local ou regional são geridas por municípios ou associações de municípios. O PNPG e os Parques Naturais de âmbito nacional, onde tenho trabalho de campo realizado, são regulados obrigatoriamente por planos de ordenamentos, estando estes sujeitos à discussão pública periódica. Recentemente, com a concentração de competências e a reorganização dos serviços públicos, o facto de ter passado a existir departamentos de Conservação da Natureza e Florestas por áreas regionais (Norte, Centro, etc.) e a eliminação da figura de diretor por áreas protegidas tem suscitado críticas que se prendem com menor presença e visibilidade dos órgãos de gestão e administração no território.

O artigo esboça um argumento em torno de um eixo metodológico e epistemológico de valorização da etnografia, por um lado, e de uma (re)consideração dos indivíduos humanos nas políticas ambientais e conservacionistas, por outro, que, de facto, constitua a base para verdadeiras abordagens interdisciplinares, não só no plano do estudo como no da intervenção e gestão do território e dos seus recursos. Tem como ponto de partida o reconhecimento de que as áreas protegidas são contextos experienciais heterogéneos que envolvem diferentes interlocutores humanos e não-humanos, bióticos e abióticos, que estão sujeitos a forças transformadoras dinâmicas humanas e não-humanas, endógenas e exógenas – o que Anna Tsing (2015) designaria por uma ecologia substantiva. Izquierdo Vallina (2013) pensa-o também para Espanha, num conjunto de ensaios muito interessante sobre conservação cultural da natureza, uma abordagem proposta inicialmente pelo geógrafo cultural Carl Sauer, reivindicando justamente a opção por uma política de conservação com mão humana, produtivista. Ou seja, por uma conservação que tenha na sua génese uma relação de produção com a terra por parte das comunidades locais, sustentada num saber agro-ecológico de longa duração (ver, igualmente, Carvalho e Frazão-Moreira, 2011).

Em termos teóricos, reconhece-se a indivisibilidade entre o social e o natural numa perspetiva que enfatiza a “natureza” integrada das áreas protegidas como produtos de vida, consumo e contemplação humanas e não-humanas. Tendo como referências teóricas principais a fenomenologia e a dwelling perspective (Ingold, 2005) e pressupondo a (re)integração ecológica do social (i. e., entendendo os fenómenos sociais como parte integrante dos contextos ecológicos onde acontecem), proponho abordagens que experienciem os diferentes percursos daqueles que habitam em ecossistemas protegidos por quadros legais que tentam determinar as formas de vida que aí têm lugar. Embora, e ao contrário do que sugerem autores como Tim Ingold, para os caçadores recoletores no Ártico, ou Philippe Descola, para sociedades na Amazónia, não possa afirmar que em Portugal e, mais em particular, nas áreas protegidas que tenho estudado, exista uma relacionalidade e uma identificação entre humanos e não-humanos ao modo daquela identificada por estes dois autores nos contextos etnográficos que têm analisado. Seria abusivo dizer, por exemplo, que as pessoas de uma aldeia do Gerês se colocam num patamar de humanidade ou animalidade partilhada com outros não-humanos, tal como por exemplo Descola (1992, 2012) identifica para sociedades animistas ameríndias. Algo que reforça um ponto muito importante a reter. As áreas protegidas, as perceções da natureza, do ambiente, e da biodiversidade, bem como as relações entre humanos e não-humanos devem ser etnografadas, o que significa a produção de conhecimento situado que, simultaneamente, remeta para uma necessária inscrição histórica dos diversos processos sociais e políticos conducentes à classificação dos territórios e da vida humana quotidiana, e as opções mais estruturais ou conjunturais dos seus agentes. Anna Tsing (2015, p. 32), numa conferência recente sobre os desafios e riscos colocados pelo antropoceno à vida humana e não-humana no planeta terra, propunha uma ideia bem interessante ao falar de paisagens habitáveis (tradução livre) “this is the new animism we need – not limited to single animals, in their parallels with humans, but rather distributed across landscapes of livability”. Recorrendo ao exemplo dos bosques Sotoyama no Japão, Tsing fala de paisagens e territórios com história produzida através de distúrbios, mutualidades, coordenações e simbioses entre humanos e não-humanos. Ou seja, do imperativo de conhecermos a agência transformadora (imprescindível à vida) de uns e de outros, o que pressupõe também uma pesquisa interdisciplinar sobre o ambiente e a biodiversidade.

Reconhece-se o carácter transformativo, dinâmico da natureza não-humana, das espécies e dos habitats, ainda que obviamente sob o espectro do risco do seu desaparecimento (ou extinção), e que tem na ironia/provocação de Massey (2006) uma brilhante síntese. Mesmo as montanhas, ainda que não seja percetível a olho humano, estão sempre a movimentar-se (movimentos tectónicos que por vezes se revelam – erupções vulcânicas e sismos – com impactos tremendos na paisagem, no território e em vidas humanas e não-humanas). Portanto, para Massey, a dificuldade em essencializar (congelar) uma paisagem, um pouco como em relação à identidade, num qualquer estado idealizado (para tal serve a pintura) permite, igualmente, reconhecer a dificuldade de manter “tudo isto” num quadro de uma “indigeneidade intrínseca” da natureza (no sentido de ter estado sempre presente). Porque até o solo não é local (nem sempre esteve ali daquela forma) e porque as pedras migram temos sempre de questionar a noção de local (pertença) e de temporalidade (a própria ideia de intemporalidade e estabilidade de um qualquer “estado natural”).

Por um lado, é a própria noção de equilíbrio ecossistémico que é posta em causa – mesmo no seio da biologia, a partir do reconhecimento de que todos as coisas estão em permanente transformação. Numa crítica à abordagem ecossistémica, Emilio Moran (2006) aponta várias das suas limitações, nomeadamente a arbitrariedade na delimitação do que incluir num sistema. Por outro, pensando em termos de uma conceptualização muito atual feita no âmbito da denominada teoria da economia da biodiversidade e dos ecossistemas (TEEB), os serviços de ecossistemas (os benefícios para humanos) têm de ser analisados integradamente entre escalas pelas suas virtudes dinâmicas, globais e interlocais. Basta ver a influência que um incêndio florestal numa serra no Verão tem numa cheia que ocorre depois no Inverno numa zona costeira com evidentes efeitos em termos de modificação da paisagem a montante e a jusante e de destruição de património natural e cultural. A questão é igualmente pertinente em relação a várias opções de política local, nacional e internacional, que promovem processos de patrimonialização cultural e natural material, imaterial e natural. O argumento não tem que ver só com risco de desaparecimento/conservação mas, igualmente, com a originalidade/autenticidade como valor simbólico e económico transacionável num mercado apetecível de consumos vários (nomeadamente através do turismo).

“PESSOAS E PARQUES”

Os conflitos emergem a partir de diferentes perspetivas em relação à importância e ao significado de conservação, proteção, ambiente, biodiversidade, paisagem, agricultura, pastorícia, desenvolvimento, turismo e vida selvagem, temas que entre outros fazem inevitavelmente parte da vida social das áreas protegidas portuguesas enquanto territórios antropocêntricos, antropomorfizados e antropomorfizantes (Knight, 2005; Milton, 2005). A noção de conflito que proponho neste texto deve ser entendida num sentido lato, i. e., não se referindo apenas a confrontos ou antagonismos explícitos e materializáveis que possam ser traduzidos em processos jurídicos ou manifestações físicas mas, sobretudo, a representações, discursos e práticas que, direta ou indiretamente, se posicionam contra outros atores, políticas e leis oficiais nacionais e internacionais. Neste espectro de diferentes pontos de vista (emic, etic, bióticos e abióticos, científicos, tradicionais-locais), humanos, animais não-humanos, árvores e pedras – como metáforas para todos os elementos não-animais destes ecossistemas socio-naturais – (con)vivem em alianças frágeis que estão não só dependentes de valores éticos (ambientais e/ou ecossistémicos) cada vez mais globalizados, mas que são também representativas de renovadas e altamente atrativas oportunidades económicas, plasmadas, por exemplo, no turismo da natureza, no consumo da vida selvagem, na própria exploração de recursos naturais e paisagísticos e, cada vez mais, numa especulação crescente em torno do que Sullivan (2011) define como nature derivatives. Neste sentido, temos de considerar os lugares, o ambiente, a paisagem, como construções socioculturais (produzidas, consumidas, vividas e sentidas), narrativas elaboradas sobre o território e sobre o mundo que indicam uma apropriação social e cultural do espaço. Ou, como referem Brockington, Duffy e Igoe (2010), temos de olhar para as áreas protegidas como produtos de um processo histórico, político e económico de formatação socio-espacial do mundo, que tem o capitalismo e o conservacionismo como principais fatores de ativação. Uma modelação do mundo que faz, por exemplo, negligenciar ou desvalorizar formas alternativas de proteção da natureza e conhecimentos culturalmente situados, que não cabem dentro das denominadas categorias formais da IUCN ou de outras grelhas classificativas (como a Rede Natura 2000), por um lado, e, talvez mais importante, constituindo-se como obstáculo efetivo à vida dos indivíduos e comunidades humanas que são obrigadas a abandonar práticas, recursos e, em alguns casos, o próprio território, entretanto classificado ou patrimonializado em função de critérios e categorias que no limite podem excluir qualquer presença humana nele.

No entanto, a IUCN tem vindo a acolher e a reivindicar o que designa como ICCA, acrónimo em língua inglesa para “territories and areas conserved by indigenous peoples and local communities”. Esta nova abordagem, com resultados ainda por comprovar, e que também está plasmada na declaração de Sydney (2014) que resultou do último congresso World Parks organizado pela IUCN, significa de certa forma uma revisão dos próprios pressupostos conservacionistas que têm dominado critérios e políticas nacionais e internacionais. Todavia, subsiste uma visão crítica em relação à suposta bondade das novas abordagens, mais participativas, local-based e culturalmente inscritas, no sentido em que as mesmas podem significar não tanto um reconhecimento efetivo da validade do conhecimento ecológico tradicional e das formas de gestão do território e dos recursos que lhes estão associadas mas, muito mais, uma tentativa de integrar, formando, aquelas comunidades no jargão e nos pressupostos de um conservacionismo, de um direito, de uma política, de uma economia e de uma ideologia hegemónica ocidental sustentada numa visão técnico-científica da natureza e do mundo. Algo que, noutras áreas (e. g. estudos do património) tem sido denunciado como a “cosmética da participação”.

Esta afirmação não pode iludir, no entanto, os benefícios que muitas pessoas retiram do facto de um determinado território estar classificado como área protegida – o que, em muitos casos, significa nos tempos atuais – um aumento considerável de turistas e visitantes e, consequentemente, de receitas relacionadas nomeadamente com serviços e comércio. Isto mesmo tenho verificado no PNPG, em Portugal, e mais recentemente nos Parques Nacionais de Ordesa e Monte Perdido (Pirenéus Aragoneses, Espanha) de Aiguestortes i Estany de Sant Maurici (Catalunha-Espanha), dos Pirenéus (França) onde estive em visita e no qual a reconfiguração de um “mundo camponês original” ocorreu há muito mais tempo e a uma muito maior escala. Neste sentido, importa ter em consideração quer as ajudas europeias em termos económicos, quer a criatividade dos agentes no terreno. A tomada de decisão relativamente a novos investimentos e às atividades económicas está hoje muito dependente de apoios às atividades agro-pecuárias – nas zonas de montanha com declínios populacionais importantes (PNPG, Portugal) – e, em alguns casos, ao empreendedorismo ligado até há uns anos ao setor da construção civil e hoje, cada vez mais, ao setor do turismo.

Os interlocutores a quem tenho perguntado se “o Parque é uma coisa boa ou má?”, não têm nunca respondido de forma taxativa em termos de associarem negativamente a criação do Parque (PNPG) a uma má experiência ou uma má representação. Tudo depende dos interesses e circunstâncias nas quais os indivíduos se encontram envolvidos, e muito em razão dos benefícios que podem ou não retirar diretamente – daí que agricultores, empresários do turismo e turistas, só para citar três exemplos, apresentam perspetivas bem diferentes.

O processo de transformação do mundo rural que tem sido estudado por diversos autores em diferentes contextos, mostra-nos isso mesmo (Mármol e Vaccaro, 2015; Carvalho e Frazão-Moreira 2011; Baptista, 2010; Mármol e Frigolé, 2009). A turistificação do mundo rural, apetecível pela sua oferta paisagística e cultural (no sentido do património material e imaterial associado à presença humana), tem dado origem nas áreas protegidas de Portugal, Espanha e França ao surgimento de novas atividades, menos ligadas (mas não completamente desligadas) de uma economia e de uma estética agro-pastoril tradicional. Tal como pude verificar recentemente nos Parques Nacionais referenciados em Espanha e França, e como venho constatando em Portugal (Peneda-Gerês), há toda uma economia ligada ao turismo de aventura ou da natureza, por um lado, e uma outra que se aproveita dos diferentes processos de patrimonialização (material e imaterial) de bens de contemplação, visitação ou consumo, que não deixando de remeter para o universo da agricultura e da pastorícia o reinventa a partir de novos usos e ofertas. Significa dizer que as pessoas não são agentes passivos nestes processos. Nestas áreas protegidas, em que a história da presença humana é muito forte e o território foi completamente palmilhado ao longo de séculos por humanos e pelos seus animais domesticados, com diferentes formas de apropriação do baldio, da floresta e dos recursos hídricos, a questão central está em perceber os necessários equilíbrios entre a presença e a intervenção humana nas suas diferentes formas e os restantes elementos bióticos e abióticos constitutivos da paisagem e do território.

ANTROPOLOGIA E DESAFIOS AMBIENTAIS DO FUTURO PRÓXIMO

O texto tem como objetivo estabelecer uma base de partida para futuros artigos nos quais alguns dos temas aqui introduzidos serão discutidos em maior profundidade e especificidade. Não obstante recorrer a referências e dados empíricos, que resultam de diferentes projetos de investigação em que venho participando, pretendo, sobretudo, lançar um sobrevoo desde a antropologia (e das ciências sociais, mais em geral) ao tema das áreas protegidas e das relações entre humanos e elementos não-humanos que nelas (con)vivem. O tema enquadra-se numa agenda global (entre a escala local e a planetária) sobre questões ambientais – mais especificamente, sobre a conservação de habitats e da biodiversidade – e a própria sustentabilidade do planeta Terra, ao qual não são estranhas as questões das alterações climáticas e dos desafios societais a elas associados. São assuntos que veem suscitando uma série de estudos ao nível do que poderíamos designar por uma economia dos recursos naturais e dos serviços dos ecossistemas (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) – que Sullivan (2011) critica classificando como a financeirização da natureza – por um lado, e no âmbito de uma ética e filosofia da biodiversidade e da natureza (Latour, 2011; Keeling, 2008; Hailwood, 2000), por outro. Em bom rigor, trata-se de posicionar e avaliar, com enquadramentos bem mais vastos (planeta, sistema solar, universo), o lugar (papel e responsabilidade) dos humanos no próprio destino e sustentabilidade de um sistema de vida, no qual são um dos elementos, entre muitos outros.

De facto, vivemos no antropoceno[10], definido como uma era geológica na qual o clima e o funcionamento dos ecossistemas do planeta Terra são altamente influenciados pelos atos (e consequências) dos humanos; e é neste contexto (não apenas humano) que devemos pensar em programas e iniciativas como, por exemplo, a do Condomínio da Terra[11], que a associação ambientalista Quercus desenvolveu nos últimos anos. Mais do que serem lidas num quadro conceptual que as inscreva nos denominados movimentos sociais sustentados numa ética ambientalista – verde, i. e., como o interesse de grupos sociais específicos, entre eles os cientistas e, mais em particular, os biólogos conservacionistas (Milton, 1999 e 2002), estas iniciativas têm que ser pensadas em termos de uma política, de uma ciência e de um direito económico global à escala planetária que equacione a necessária interdependência e responsabilidade de todos os elementos do sistema (Terra) para o bem comum. É aqui que devemos igualmente situar, mais uma vez no quadro institucional internacional das Nações Unidas, a Convenção Sobre a Diversidade Biológica e os Objectivos Estratégicos de Aichi[12], com o horizonte temporal de 2020, que fundamentalmente apontam para a interrupção, redução e reversão da perda da biodiversidade e para o que é designado uma vida em harmonia com a natureza (não-humana, acrescento eu). Cinco objetivos estratégicos e vinte metas específicas são estabelecidas para o decénio 2010-2020; entre outros aspetos, como os da afirmação da diversidade biológica como um valor de referência, a preservação dos habitats e dos ecossistemas com base em práticas de gestão, produção e consumo sustentável dos recursos, destaco três indicadores; a meta 11, incluída no objetivo estratégico C “melhorar a situação da diversidade biológica salvaguardando os ecossistemas, as espécies e a diversidade genética”,

. By 2020, at least 17 per cent of terrestrial and inland water, and 10 per cent of coastal and marine areas, especially areas of particular importance for biodiversity and ecosystem services, are conserved through effectively and equitably managed, ecologically representative and well connected systems of protected areas and other effective area-based conservation measures, and integrated into the wider landscapes and seascapes [Convenção da Diversidade Biológica].

A meta 14, do objetivo estratégico D – “aumentar para todos os benefícios dos serviços da diversidade biológica e dos ecossistemas”

. By 2020, ecosystems that provide essential services, including services related to water, and contribute to health, livelihoods and well-being, are restored and safeguarded, taking into account the needs of women, indigenous and local communities, and the poor and vulnerable [Convenção da Diversidade Biológica].

E ainda a meta 18, do objetivo estratégico E – “melhorar a aplicação através da planificação participativa, da gestão dos conhecimentos e da criação de capacidade”

. By 2020, the traditional knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities relevant for the conservation and sustainable use of biodiversity, and their customary use of biological resources, are respected, subject to national legislation and relevant international obligations, and fully integrated and reflected in the implementation of the Convention with the full and effective participation of indigenous and local communities, at all relevant levels [Convenção da Diversidade Biológica].

Estamos, portanto, num plano que se prende com o futuro (sobrevivência ou habitabilidade) do planeta e das suas espécies habitantes, que explora relações (de poder) desigual entre vários interlocutores humanos e não-humanos (Brosius, 2006; West, Paige e Brockington, 2006), e nos conduz a três perguntas fundamentais correlacionadas com as outras que propus na abertura do artigo. Tem a natureza não-humana direito a ter voz neste destino? – Obviamente, considerando, a impossibilidade de conceptualização e comunicação por meios aceites e reconhecidos pelos humanos (Knight, 2005; Milton, 2005). Tem esta natureza não-humana direito a ter os seus espaços próprios (as suas reservas)? – Obviamente sob vigilância e determinação humana; i.e. circunscrita a áreas protegidas definidas por critérios científicos ou outros (conhecimento ecológico local); Quais os humanos que têm o direito de decidir sobre as vidas de outros humanos (e não-humanos) – (Descola, 2008)? – Reconhecendo que a delimitação de áreas protegidas corresponde a uma ideologização (idealização) da natureza, do ambiente e da paisagem desde um certo ponto de vista; i.e., a uma modelação desde uma certa posição experiencial no mundo, que tem as suas raízes no Romantismo do século XIX e que, como referem vários autores com um posicionamento crítico relativamente às alianças mais ou menos visíveis entre o capitalismo e o conservacionismo (Sullivan, 2011; Brockington, Duffy e Igoe, 2010; Igoe, 2010), são hoje objetos e territórios apetecíveis para várias formas de mercadorização e especulação financeira à escala global.

O problema e as (várias) questões subjacentes ganham especial relevância, de facto, quando o foco e a circunscrição espacial são as áreas protegidas, onde supostamente a natureza não-humana (Keeling, 2008; Hailwood, 2000) está em causa e, mais em particular, quando diferentes formas de intervenção sobre os territórios implicam “mexer” com as pessoas que nelas vivem, desenvolvem atividades ou que sobre elas têm algum interesse. Mais em particular, a questão complexifica-se quando abordamos modelos de conservação que tendem a excluir as pessoas destas zonas – a denominada fences and fines approach, por oposição ao modelo community-based conservation. A criação de áreas wilderness ou de proteção total (em Portugal, no PNPG existem zonas com este estatuto)[13], constitui um exemplo extremo desta interdição.

Estamos no âmago de um debate que na antropologia, em particular, e nas ciências sociais, em geral, se convencionou designar por people and parks (West, Igoe and Brockington, 2006; Upton et al., 2008); ou seja, num plano de estudo e intervenção sobre as implicações (sociais, económicas e culturais) da constituição das áreas protegidas para as pessoas – especialmente, aquelas que nelas têm vivido. Nas áreas protegidas portuguesas e, em particular no PNPG, o problema coloca-se da mesma forma, i. e., diferentes pessoas, diferentes grupos de interesses, diferentes histórias relacionais com o próprio Parque (como território com recursos explorados e exploráveis e como experiência sensório-afetiva-simbólica) e com as suas entidades gestoras permitem-nos reconhecer uma teia de complexos argumentos que estão ainda por abordar devidamente. A complexidade a que me refiro não plasma apenas a multiplicidade de interlocutores e seus diferentes pontos de vista mas, também, a evolutiva fabricação e miscigenação de saberes e aprendizagens que forçosamente nos devem fazer olhar para as áreas protegidas como arenas públicas dinâmicas e em constante transformação (Pinto e Partidário, 2012; Carvalho e Frazão-Moreira, 2011); na verdade, por mais e maiores tentames patrimonializantes que possam existir – nomeadamente, ao nível da flora, da fauna e, até dos denominados patrimónios culturais (in)tangíveis – as áreas protegidas são realidades transformativas. Uma transformação dinâmica que é vivida e agenciada pelos indivíduos humanos e não-humanos e, inclusive, acionada por elementos abióticos. Como refere Massey (2006), mesmo que não percetível imediatamente, a verdade é que as montanhas e o território movimentam-se – têm uma vida geomorfológica que em termos de uma história de longa duração tem impactos na transformação da paisagem e do ambiente e que, por vezes se tornam evidências imediatas desta espécie de agência abiótica que confronta a hegemonia da mão humana desta idade do antropoceno.

Manifestamente, a questão e o debate sobre as pessoas (residentes ou que dela dependem e exploram para diversos fins – incluindo motivações e interesses científicos) nos parques e o seu papel nos processos de conservação da biodiversidade é cada vez mais crucial nos estudos que vão desde a biologia à antropologia (Pretty et al., 2009; Brosius, 2006). Para além dos cruzamentos epistemológicos, faltam abordagens qualitativas de proximidade (etnográficas) aos temas e questões relacionados com a conservação da natureza, biodiversidade e áreas protegidas.[14] As demandas existem, pelo menos em termos de uma retórica da interdisciplinaridade, e têm principalmente como centro as questões económicas como referentes cruciais na procura da atribuição de um valor económico e de valorização dos serviços de ecossistema (chega-se mesmo a falar numa economia da biodiversidade).[15] Na antropologia vislumbra-se também a necessidade destes cruzamentos disciplinares (Remis e Hardin, 2008; Campbell, 2005a), nomeadamente entre a antropologia e a biologia a propósito das temáticas da conservação (Brosius, 2006). O estudo de referência Millenium Ecosystem Assessment (2005), que está na base de um renovado e amplificado interesse pelo conceito de serviço de ecossistema associado à promoção do bem-estar humano, assenta no pressuposto das bridging epistemologies, através do qual se procurou “desbiologizar” a abordagem aos ecossistemas, reconhecendo o fator e o elemento humano (cultural e social) como partes integrantes dos mesmos.

Mas continua a faltar antropologia e produção de conhecimento qualitativo em estudos e processos de intervenção que são, sobretudo, políticos, científicos e ideológicos (ou seja, sociais e suscetíveis de serem lidos criticamente a partir de opções humanas) e que continuam a ser definidos, sobretudo, a partir de pontos de vista predominantemente biologista-protecionistas ou, mais recentemente, a partir de modelos de quantificação que procuram assegurar e certificar o valor económico da natureza.

Falamos não só de opções de conhecimento mas, igualmente, de formas de intervenção territorial e social que tendem a antagonizar ou a subestimar os indivíduos humanos, classificando-os enquanto agentes opressores da natureza e da biodiversidade (Bockington, Duffy e Igoe, 2010) ou, num outro plano, como agentes de uma racionalidade económica de um “deve e de um haver” imediato relativamente aos serviços prestados pelos ecossistemas e conhecedores de uma lógica de mercado. As abordagens antropológicas são “esmagadas” perante a urgência e a importância (aplicada) de outras disciplinas (saberes) – nomeadamente a biologia e áreas afins, e a economia – associada, cada vez mais, ao direito e à política (internacional).

Mas a verdade é que os humanos são elementos centrais nas áreas protegidas, e são também construtores da biodiversidade, contribuindo ao longo de séculos para um “estado de natureza” suscetível de classificação/patrimonialização. Esta lacuna em termos de abordagens antropológicas, mesmo reconhecendo uma dimensão de aplicabilidade e transferibilidade desejável do conhecimento, que, em alguma medida, tem faltado (Brosius, 2006), não é só devedora de uma interdisciplinaridade desejável, sobretudo o tema “das pessoas e dos parques”, mas obriga-nos a considerar o papel das primeiras e a consequência da constituição das áreas protegidas para as pessoas – nomeadamente no acesso/utilização de recursos, em muitos casos seus por direito próprio. Falo neste ponto, sobretudo, de uma questão de escala e de qualidade do conhecimento. Por um lado, e apesar da reconhecida interdisciplinariedade de alguns estudos – inclusive de alguns em que tenho participado (MEA 2005 e SAVE)[16] – a verdade é que existe um problema de integração entre perspetivas macro e micro e entre modelos quantitativos que visam, por exemplo, estabelecer e quantificar o valor a pagar por determinado serviço de ecossistema e abordagens que dão conta dos contextos e das subjetividades dos indivíduos que (con)vivem nas áreas protegidas. Ou, dito de outra forma, que nos permitem aceder às práticas dos indivíduos em contextos concretos de tomada de decisão – algo que é de interesse teórico central na antropologia (Ingold, 2002, 2004, 2005 e 2011), em particular se falamos de abordagens fenomenológicas que privilegiam a processualidade e a circunstancialidade das experiências interativas humanas; um assunto que também tem ocupado Bruno Latour com a sua actor network theory e o princípio da simetria e, que faz todo o sentido quando aplicado aos estudos de fronteira entre a biologia e a antropologia, porque procura mostrar as ligações entre os diferentes elementos humanos e não-humanos.

É uma questão não só de escala, mas da própria qualidade do conhecimento, e que, em última instância, diz respeito a escolhas metodológicas (e epistemológicas) que são também políticas. Ou seja, em que medida estão asseguradas a representação e a voz das diferentes partes (humanas) interessadas? Em que medida podemos assegurar a representação das várias dinâmicas socio-territoriais que, inevitavelmente se sobrepõem nestes territórios humanizados a qualquer tentame patrimonializante e/ou protecionista puro das abordagens do tipo fences and fines? Em que medida vemos reconhecidas ações e práticas dos indivíduos que, sendo “amigas” do ambiente, da paisagem e da conservação da natureza, e sustentadas em formas de conhecimento ecológico (tradicional), todavia conflituam com práticas e saberes cientificamente sustentados ou impostos por normativas nacionais ou europeias? Em que medidas estas práticas são enquadradas, tipificadas e avaliadas com base em grelhas conceptuais que tentam impor uma visão do mundo sobre as pessoas, hierarquizando saberes, o que West, Paige e Brockington (2006) denunciam como formas de virtualização do mundo a partir de modelos e pressupostos desenvolvidos longe dos territórios concretos e experienciais? Em que medida, formas de patrimonialização, cartografização e modelização – altamente planificadas e planificadoras – não se constituem como formas de opressão para os indivíduos humanos habitantes das AP? Em que medida, pelo contrário, sem este controlo científico e legislativo antropocêntrico, outros elementos da natureza não-humana garantiriam a sua existência – desde logo, e se possível, sem uma dependência face a um qualquer interesse antropomorfizante?

Estas são questões cruciais, que, como eu próprio tenho constatado nos projetos interdisciplinares em que tenho participado (SAVE, Domingos et al., 2009), têm dificuldade em ser resolvidas, em grande medida pelo facto de não se aprofundar o conhecimento específico das comunidades humanas, apenas referidas a partir de dados estatísticos sociográficos, como os dados dos censos. Em muitos dos estudos antropológicos sustentados em trabalho de campo, pelo contrário, encontramos capítulos com informação muito relevante para o conhecimento das experiências humanas nas áreas protegidas. Em Tourém, uma aldeia do PNPG (Martins, 2005), pude testemunhar a relação dos habitantes com o Parque (como entidade gestora), e o mais recente trabalho de Paulo Mendes (2013) é também muito exemplificativo de uma abordagem fenomenológica da relação de uma comunidade de pescadores com o mar, neste caso no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina.

Não há muito tempo, um ministro do Ambiente de Portugal reivindicava uma maior participação das comunidades humanas nos processos de gestão e de ordenamento das áreas protegidas. A afirmação remetia não apenas para uma auscultação pontual das pessoas, enquanto partes interessadas, mas, sobretudo, para uma metodologia participativa e implicativa que as fizesse sentir como elementos constituintes de territórios que as próprias ajudaram e têm ajudado a produzir e a manter. Cada vez mais, os projetos de investigação-aplicada dependem de uma metodologia participativa. Embora, como revelam muitos do meus entrevistados, a prática resulta, muitas vezes, de uma obrigação formal, que acaba por prestar pouca atenção às perspetivas e interesses dos locais. Esta é, de facto, uma outra questão crucial, que se prende com o tema dos “parques e das pessoas”, em última instância remetendo para abordagens e processos de implementação e gestão das áreas protegidas do tipo community-based, i. e., intervenções que asseguram o acesso aos recursos e modos de vida, não esquecendo questões de direito à propriedade, redução da pobreza, e governança (Anderson e Berglund, 2004) – e que estão plasmadas no quadro das políticas europeias para o ambiente e em linhas de investigação específicas que se inscrevem em programas de financiamento europeu como o Life e o Life +.

NOTAS FINAIS: PARA UMA ANTROPOLOGIA DAS ÁREAS PROTEGIDAS (EM PORTUGAL)

As áreas protegidas são arenas políticas e públicas onde se esboçam conflituosidades ao nível das relações e interações entre os indivíduos humanos e os vários elementos da natureza não-humana. Neste sentido, importa proceder a uma caracterização etnográfica detalhada de cada área protegida como forma de perceber diferentes problemas e questões, o que, em última instância, implica a sua ancoragem em processos de longa duração e em enquadramentos mais vastos do que os discursos e/ou as políticas de gestão atuais e/ou locais possam pressupor (Pinto e Partidário, 2012).

Enquanto territórios humanizados, as áreas protegidas são produto de políticas públicas (nacionais e internacionais), que resultam de opções em relação à natureza (biodiversidade, floresta, conservação, espécies protegidas, recursos hídricos) e a uma certa visão do mundo; no entanto, ou sobretudo, resultam de processos de construção com base numa relação de proximidade e experiência por parte dos muitos habitantes humanos e não-humanos que nelas habitam ou que por elas têm vindo a passar. Isto significa dizer que as áreas protegidas são objetos de estudo antropológico porque envolvem pessoas, decisões, dimensões políticas, económicas, culturais, simbólicas e afetivo-sensoriais. Digamos que o tema do ambiente e da ecologia desde sempre tem suscitado interesse aos antropólogos (Milton, 1997). Um interesse que não pode ser desligado do facto de muito do trabalho de campo e do foco dos antropólogos ter estado em sociedades de pequena escala, para as quais as relações com a natureza não-humana eram definidoras de ecologias culturais e de economias (mundividências, se quisermos) delas dependentes. A antropologia ambiental e o interesse pelas coisas da ecologia, da biodiversidade, das relações humanos-não-humanos não são recentes; muito pelo contrário, as relações de grupos humanos com o seu meio ambiente sempre foram temas antropológicos; a contextualização da diferença e o conhecimento do outros nos seus contextos de vida configurados numa relação íntima, simbolicamente produzida, com tudo e todos que com eles vivem.

O que hoje acontece, no entanto, no âmbito de uma confluência de campos e temas de estudo – que é transversal, pelo menos, à antropologia ambiental, à ecologia política e à antropologia económica e do desenvolvimento tem muito que ver com duas tendências principais associadas às coisas da natureza (humana e não-humana) – uma que se prende com a mercadorização e a capitalização da natureza e da biodiversidade (Sullivan 2011; Brockington, Duffy e Igoe, 2010; Frigolé, 2010) e uma outra, não desligada da primeira, que se prende com a obsessão com a patrimonialização da natureza e da cultura (Frigolé, 2010; Lowenthal, 2005; Orlove e Brush, 1995) e que tem tornado muito apetecível o terreno das áreas protegidas como objeto de estudo antropológico. Duas tendências a que temos de associar também o facto de se reivindicarem (dos dois lados) abordagens inter e multidisciplinares (Pretty et al., 2009; Brosius, 2006; Campbell, 2005a) que possam libertar o tema da áreas protegidas de uma espécie de domínio exclusivista das ciências naturais (nomeadamente da biologia), ainda mais sob o impacto de chavões fortes que se prendem com alterações climáticas, desafios ambientais e antropoceno, só para enumerar alguns.

Na verdade, este era até há bem pouco tempo um equívoco generalizado em muita literatura produzida no âmbito das ciências naturais e da diversa legislação normativa nacional e internacional (europeia) – o de negligenciar as dimensões antropológicas da questão, em particular da intervenção humana na produção “original” do estado de “suposta natureza” das áreas classificadas como wilderness – veja-se, por exemplo, a tipologia de definições no relatório técnico da União Europeia Guidelines on Wilderness in Natura 2000. Ou seja, assume-se para muitos territórios que os processos naturais (não-humanos, entenda-se) têm feito o seu trabalho e deverão ser deixados livres (as chamadas abordagens naturalistas não intervencionistas) da influência humana. Ou seja, o pressuposto é o da separação entre natureza e sociedade (cultura) remetendo os humanos (pelo menos, as suas práticas materializáveis e observáveis) para este segundo lado da “barricada”, quando, de facto, são múltiplos e distintos os interesses de indivíduos humanos com experiências e relações de contacto com a natureza e a biodiversidade que estão em causa – reconhecendo que os humanos, as suas práticas e as representações são crucias para conhecer (e, no limite, intervir sobre) as áreas protegidas. E não me refiro apenas às atividades ditas tradicionais ou de subsistência. Por um lado, o turismo e a produção de áreas protegidas (com base na conservação da natureza) têm hoje em dia uma relevância crucial para as economias locais, e, por outro, é justamente o “consumo” através de diferentes formas de fazer turismo que assegura rendimentos às populações e agentes económicos locais e não locais, mas põe em causa a sustentabilidade e o futuro dos recursos ambientais (paisagísticos, florísticos, faunísticos) de muitas áreas protegidas.

Em equação está, assim, o repensar do conceito de natureza e de biodiversidade no âmbito das políticas e ideologias de conservação, i. e., com formas de posicionar os processos e políticas de conservação em termos socialmente inclusivos (Campbell, 2005a), porque afetam – assim como novas possibilidades, novos interesses, novas economias – as comunidades locais (Dove, 2006; Smith e Wishnie, 2000, Igoe, 2006 e 2010), também interessadas em prosseguir a sua vida de acordo com interesses atualizáveis à luz de novas ofertas, novos saberes e novos apoios económicos. Ao longo destes mais de 10 anos pelo meu trabalho de campo no Gerês vou tendo a perceção de que as pessoas são criativas nos (novos) usos que dão aos seus recursos. É certo que muitas são estimuladas por incentivos económicos através de fundos de programas europeus (agricultura, pastorícia, floresta, turismo, construção, museologia e património), mas não podemos negligenciar, por exemplo, novos investimentos que têm origem no que se designa cada vez mais por “neorurais” ou por processos de gentrificação do mundo rural. Constrangimentos relativos às políticas e opções conservacionistas e ambientalistas são apenas algumas das questões a considerar, justamente a par de novas apropriações e usos (benéficos ou prejudiciais) em relação à biodiversidade, aos ecossistemas e a todos os elementos bióticos e abióticos porque, como referi, as áreas protegidas não são “museus” nem tampouco reservas visitáveis com visita guiada.

Neste sentido, devemos considerar que estão em causa novas formas de pensar a gestão das áreas protegidas, e que podem passar pela participação cada vez maior das “comunidades locais”, ao mesmo tempo que se equaciona a própria relação entre natureza (não-humana) e sociedades (Campbell, 2005a) num quadro referencial que pressupõe estes processos de patrimonialização da natureza (Beltran e Vaccaro, 2010) a partir de uma tripla ambição amplamente documentada por diferentes estudos etnográficos. Por um lado, a criação de áreas protegidas responde a um quesito biologista-conservacionista de base científico-ideológica em torno de questões do ambiente, da natureza, da biodiversidade e da paisagem (sendo esta, todavia, considerada como um produto decorrente das três primeiras). Em segundo lugar, à tentativa de os Estado-Nação controlarem o seu território através da classificação, normalização e imposição de regulamentação sobre diversas áreas de intervenção e, finalmente, à imposição de uma visão do mundo que passa pelo princípio da “mercadorização” de tudo o que for possível – inclusive dos serviços e bens que a “natureza” não humana disponibiliza.

Ou seja, reconhecer as áreas protegidas como territórios e arenas sociais políticas onde se encontram refletidos, e são constantemente negociados e renegociados diversos interesses (públicos e privados) de diferentes interlocutores – no limite vendo identificados e reconhecidos interesses e direitos a indivíduos e coisas não-humanas (não necessariamente não humanizadas).

Neste sentido, também encontro aqui refletida a proposta de Philippe Descola (2008), que num artigo sobre políticas de proteção do ambiente, articula duas perguntas cruciais neste debate. “Quem é o dono da natureza?” e “para quem deve ser protegida?” Descola, que tem dedicado muito do seu estudo ao contexto ameríndio amazónico, traz-nos exemplos de conflitos históricos que têm ocorrido em diferentes partes do mundo (EUA, África, Austrália), para mostrar como a criação de áreas protegidas em nome da conservação da natureza e proteção do ambiente, tem servido para expulsar grupos humanos dos seus territórios, ou para impulsionar o abandono de atividades agro-silvo-pastoris e de caça. As áreas protegidas surgem enquanto criações governamentais, como forma de os Estados-Nação alargarem e tornarem visíveis os âmbitos do seu controlo administrativo sobre o território, os seus cidadãos e a natureza (biodiversidade). Descola enfatiza a ideia de uma prevalência antropogénica na abordagem à conservação da biodiversidade – numa ética universal que aniquila a especificidade relacional (histórica e ecologicamente situada) de diferentes grupos humanos com diferentes paisagens e territórios patrimonializados em processos de criação de Parques Naturais. É aqui, neste argumento, que este autor entronca a ideia de “naturezas múltiplas” (diferentes, plurais), justificando o direito à decisão de grupos humanos que, de uma ou de outra forma, vêm sentindo uma apropriação abusiva (e homogeneizante) de “reservar” parte do mundo para contemplação (significando também estudo, proteção, salvaguarda, etc.) de outros humanos, que conseguem assegurar outras formas de sobrevivência que não exploram diretamente os recursos destas áreas[17]. Fala, portanto, do privilégio do naturalismo (de uma ontologia naturalista) sobre o relativismo cultural – apenas tolerável – num quadro político e ideológico no qual predomina um cientismo positivista, que deprecia outros saberes e outras formas de representação do mundo e da natureza. Adotando esta proposta, as áreas protegidas correspondem a uma forma de impor uma visão do mundo aos outros, ela própria ajudando a uma determinada produção e consumo (ideologicamente marcadas) da biodiversidade e da natureza. Uma questão que Bockington, Duffy e Igoe (2010) abordam em detalhe no seu livro, mostrando, efetivamente como a conservação e o capitalismo andam de mãos dadas quando se trata de inspecionar a fundo o movimento expansionista de criação de áreas protegidas, nomeadamente a partir dos anos 70 do século passado.

É neste sentido que identifico cinco pressupostos que considero fundamentais para abordar as áreas protegidas segundo um ponto de vista antropológico: (1) – as áreas protegidas são territórios e espaços conflituais de apropriação simbólica (i. e. existem interesses e perspetivas antagónicas sobre biodiversidade, natureza, ambiente, recursos e conservação, apenas para indicar algumas dimensões; (2) dizem respeito a elementos não-humanos e a elementos humanos, devendo todos os seus elementos constituintes ser considerados como relevantes (i.e. recusando abordagens bio e antropocêntricas); (3) são contextos dinâmicos, o que nos obriga inevitavelmente a ver e perceber as suas expectáveis transformações ao longo do tempo; (4) são, à luz dos processos de transformação do mundo a diferentes escalas e apropriação dos seus recursos bióticos e abióticos por processos mais ou menos legitimados de exploração (extrativos, produtivos, contemplativos, etc.), territórios críticos onde se “reservam” e ou “reinventam” espécies, práticas, culturas de acordo com critérios, objetivos e interesses sempre em atualização permanente; (5) finalmente, as áreas protegidas obrigam, em particular pelos quatro pressupostos agora identificados, a ser conhecidas etnograficamente com base num trabalho de campo de longa duração e perceção alimentada na vivência e convivência com todos os outros (humanos e não-humanos) durante o estudo (a nossa vida, finalmente).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANDERSON, D., BERRGLUND, E. (eds.) (2004), Ethnographies of Conservation – Environmentalism and the Distribution of Privilege, Nova Iorque e Oxford, Berghahn Books. [ Links ]

BAKER, J. (2002), “Production and consumption of wilderness in Algonquin Park”. Space & Culture, 5 (3), pp. 198-210. [ Links ]

BAPTISTA, F. O. (2010), O Espaço Rural, Lisboa, Celta. [ Links ]

BELTRAN, O., VACCARO, I. (2010), “From scenic beauty to biodiversity. The patrimonialization of nature in the Pallars Sobirà (Catalan Pyrenees). In X. Roigé, J. Frigolé (eds.), Constructing Cultural and Natural Heritage: Parks, Museums and Rural Heritage, Girona, Documenta Universitaria, pp. 91-104. [ Links ]

BROCKINGTON, D., DUFFY, R., IGOE, J. (2010), Nature Unbound. Conservation Capitalism and The Future of Protected Areas, Londres, Earthscan. [ Links ]

BROSIUS, J. P. (2006), “Common ground between Anthropology and conservation biology”. Conservation Biology, 20 (3), pp. 683-685. [ Links ]

CAMPBELL, B. (2005a), “Changing protection policies and ethnographies of environmental engagement”. Conservation and Society, 3 (2), pp. 280-322. [ Links ]

CAMPBELL, B. (2005b), “Nature discontents in Nepal”. Conservation and Society, 3 (2), pp. 323-353. [ Links ]

CARVALHO, A. M., FRAZÃO-MOREIRA, A. (2011), “Importance of local knowledge in plant resources management and conservation in two protected areas from Trás-os-Montes, Portugal”. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, 7 (1). Disponível em https://ethnobiomed.biomedcentral.com/articles/10.1186/1746-4269-7-36 (acedido a 03-04-2017). [ Links ]

CORTÉZ VÁZQUEZ, J. A. (2012), Naturalezas en Conflicto – Conservación Ambiental y Enfrentamiento Social en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, Valência, Germania. [ Links ]

DELICADO, A. et al. (2013), “Ambiente, paisagem, património e economia: os conflitos em torno de parques eólicos em Portugal”. Revista Crítica de Ciências Sociais, 100, pp. 11-36. [ Links ]

DESCOLA, P. (1992), “Societies of nature and the nature of society”. In A. Kuper (ed.), Conceptualizing Society, Londres, Routledge, pp. 108-126. [ Links ]

DESCOLA, P. (2008), “Who owns nature?”. La Vie des idées, 21. Disponível em http://www.booksandideas.net/Who-owns-nature.html (consultado em 12-07-2013). [ Links ]

DESCOLA, P. (2012), “Beyond nature and culture: Forms of attachment”. HAU: Journal of Ethnographic Theory, 2 (1), pp. 447-471. [ Links ]

DOMINGOS, T. et al. (2009), “Promotores de alterações nos ecossistemas”. In H. Pereira et al. (eds.), Ecossistemas e Bem-Estar Humano – Avaliação para Portugal do Millennium Ecosystem Assessment, Lisboa, Escolar Editora, pp. 57-89. [ Links ]

DIAS, J. (1983 [1948]), Vilarinho da Furna – Uma Aldeia Comunitária, Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda. [ Links ]

DIAS, J. (1984 [1953]), Rio de Onor – Comunitarismo Agro-pastoril, Porto, Editorial Presença. [ Links ]

DOVE, M. (2006), “Indigenous people and environmental politics”. Annual Review of Anthropology, 35, pp. 191-208. [ Links ]

EUROPEAN UNION (2013), Guidelines on Wilderness in Natura 2000 – Management of Terrestrial Wilderness and Wild Areas within the Natura 2000 Network, Technical Report. [ Links ]

FRIGOLÉ, J. (2010), “Patrimonialization and the mercantilization of the authentic. Two fundamental strategies in a tertiary economy”. In X. Roigé e J. Frigolé (eds.), Constructing Cultural and Natural Heritage: Parks, Museums and Rural Heritage, Girona, Documenta Universitaria, pp. 27-38. [ Links ]

GUERREIRO, M. V. (1982), Pitões das Júnias – Esboço de Monografia Etnográfica, Lisboa, Serviço Nacional de Parques, Reservas e Património Paisagístico. [ Links ]

HAILWOOD, S. (2000), “The value of nature's otherness”. Environmental Values, 9, pp. 353-372. [ Links ]

HOLMES, G. (2013), “Exploring the relationship between local support and the success of protected areas”. Conservation and Society, 11(1), pp. 72-82. [ Links ]

IGOE, J. (2006), “Measuring the costs and benefits of conservation to local communities”. Journal of Ecological Anthropology, 10, pp. 72-76. [ Links ]

IGOE, J. (2010), “The spectacle of nature in the global economy of appearances: anthropological engagements with the spectacular mediations of transnational conservation”. Critique of Anthropology, 30 (4), pp. 375-397. [ Links ]

INGOLD, T. (2002), The Perception of The Environment – Essays on Livelihood, Dwelling and Skill, Londres, Routledge. [ Links ]

INGOLD, T. (2004), “Culture on the ground: the world perceived through the feet”. Journal of Material Culture, 9 (3), pp. 315-340. [ Links ]

INGOLD, T. (2005), “Towards a politics of dwelling”. Conservation and Society, 3 (2), pp. 501-508. [ Links ]

INGOLD, T. (2011), Being Alive: Essays on Movement, Knowledge and Description, Oxon, Routledge. [ Links ]

IZQUIERDO VALLINA, J. (2013), La Conservación cultural de la naturaleza, Oviedo, KRK Ediciones. [ Links ]

JOHNSTON, C. (2008), “Beyond the clearing: towards a dwelt animal geography”. Progress in Human Geography, 32 (5), pp. 633-649. [ Links ]

KEELING, P. (2008), “Does the idea of wilderness need a defence?”. Environmental Values, 17, pp. 505-519. [ Links ]

KIRSKEY, S. E., HELMREICH, S. (2010), “The emergence of multispecies ethnography”. Cultural Anthropology, 25 (4), pp. 545-576. [ Links ]

KNIGHT, J. (2005), “Introduction”. In J. Knight (ed.), Animals in Person: Cultural Perspectives on Animal-human Intimacy, Oxford, Berg, pp. 1-13. [ Links ]

LATOUR, B. (2011), “Politics of nature: East and West perspectives”. Ethics & Global Politics, 4 (1), pp. 71-80. [ Links ]

LITTLE, P. E. (1999), “Environments and environmentalisms in anthropological research: facing a new millennium”. Annual Review of Anthropology, 28, pp. 253-284. [ Links ]

LOWENTHAL, D. (2005), “Natural and cultural heritage”. International Journal of Heritage Studies, 11 (1), pp. 81-92. [ Links ]

MARMOL, C., FRIGOLÉ, J. (2009), “The Localization of global discourses: cultural heritage, nature and authenticity in the Catalan Pyrenees”. En Cours, 11, pp. 45-51. [ Links ]

MARMOL, C., VACCARO, I. (2015), “Changing ruralities: between abandonment and redefinition in the Catalan Pyrenees”. Anthropological Forum: A Journal of Social Anthropology and Comparative Sociology, 25 (1), pp. 21-41. [ Links ]

MARTINS, H. (2005), Will the Rocks Crumble one Day? Past and Present in the Portuguese Galician Frontier; Border Relations and Memories. PhD dissertation, Manchester, University of Manchester. [ Links ]

MASSEY, D. (2006), “Landscape as a provocation – Reflections on moving mountains”. Journal of Material Culture, 11(1/2), pp. 33-48. [ Links ]

MENDES, P. (2013), O Mar é que Manda – Comunidade e Percepção do Ambiente no Litoral Alentejano, Lisboa, FCG e FCT – Textos Universitários de Ciências Sociais e Humanas. [ Links ]

MILLENIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT (2005), Ecosystems and Human Well-Being: Biodiversity Synthesis, Washington, DC, World Resources Institute. [ Links ]

MILTON, K. (1997), “Ecologies: anthropology, culture and the environment”. International Social Science Journal, 49 (154), pp. 477-495. [ Links ]

MILTON, K. (1999), “Nature is already sacred”. Environmental Values, 8, pp. 437-449. [ Links ]

MILTON, K. (2002), Loving Nature-Towards an Ecology of Emotion, Londres, Routledge. [ Links ]

MILTON, K. (2005), “Anthropomorphism or egomorphism? The perception of non-human persons by human ones”. In J. Knight (ed.) Animals in Person: Cultural Perspectives on Animal-human Intimacy, Oxford, Berg, pp. 255-271. [ Links ]

MOORE J. W. (2014), “The capitalocene part I: on the nature & origins of our ecological crisis”. Disponível em http://www.jasonwmoore.com/uploads/The_Capitalocene_Part_I_June_2014.pdf (consultado em 29-07-2016). [ Links ]

MORAN, E. (2006), “Ecosystem ccology in biology and anthropology”. In N. Haenn e R. R. Wilk (eds.), The Environment in Anthropology – A Reader in Ecology, Culture and Sustainable Living, Nova Iorque, New York University Press, pp. 191-202. [ Links ]

MÜHLHÄUSLER, P., PEACE, A. (2006), “Environmental discourses”. Annual Review of Anthropology, 35, pp. 457-479. [ Links ]

OKELY, J. (2001), “Visualism and landscape: looking and seeing in Normandy”. Ethnos, 66 (1), pp. 99-120. [ Links ]

ORLOVE, B. S., BRUSH, S. B. (1995), “Anthropology and the conservation of biodiversity”. Annual Review of Anthropology, 25, pp. 329-352. [ Links ]

PINTO, B., PARTIDÁRIO, M. (2012), “The history of the establishment and management philosophies of the Portuguese protected areas: combining written records and oral history”. Environment Management, 49 (4), 788-801. [ Links ]

POLANAH, L. (1987), Comunidades Camponesas no Parque Nacional Peneda-Gerês, Lisboa, Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Natureza. [ Links ]

PRETTY, J. et al. (2009), “The intersections of biological diversity and cultural diversity: towards integration”. Conservation and Society, 7 (2), pp. 100-112. [ Links ]

REMIS, M., HARDIN, R. (2008), “Anthropological contributions to protected area management”. In K. S. Hanna et al. (eds) Transforming Parks and Protected Areas – Policy and Governance in a Changing World, Nova Iorque, Routledge, pp. 85-109. [ Links ]

RODRÍGUEZ CAMPOS, J. (1999), “¿También se puede inventar la naturaleza? El poder del lenguaje de la cultura posmoderna”. Etnográfica, III (1), pp. 49-70. [ Links ]

SMITH, E., WISHNIE, M. (2000), “Conservation and subsistence in small-scale societies”. Annual Review of Anthropology, 29, pp. 493-524. [ Links ]

SULLIVAN, S. (2011), “Banking nature? The financialisation of environmental conservation”. Working Paper Series, n.º 8, Open Anthropology Cooperative Press. Disponível em http://eprints.bbk.ac.uk/6063/1/Sullivan-Banking-Nature.pdf (consultado em 29-07-2016). [ Links ]

TILLEY, C. (1994), A Phenomenology of Landscape, Oxford, Berg. [ Links ]

TSING, A. (2015), “In the midst of disturbance: symbiosis, coordination, history, landscape”. ASA Firth Lecture. Disponível em http://www.theasa.org/downloads/publications/firth/firth15.pdf (consultado em 01-09-2016). [ Links ]

UPTON, C. et al. (2009), “Are poverty and protected area establishment linked at a national scale?”. Oryx, 42 (1), pp. 19-25. [ Links ]

VIVEIROS DE CASTRO, E. (2004), “Perspectivismo e multinaturalismo na América indígena”. O Que Nos Faz Pensar, 18, pp. 225-254. Disponível em http://www.oquenosfazpensar.com/adm/uploads/artigo/perspectivismo_e_multipluralismo_na_america_indigena/n18EduardoViveiros.pdf (consultado em 31-01-2014) [ Links ]

WEST, P., BROCKINGTON, D. (2006), “An anthropological perspective on some unexpected consequences of protected areas”. Conservation Biology, 20 (3), pp. 609-616. [ Links ]

WEST, P., IGOE, J. e BROCKINGTON, D. (2006), “Parks and peoples: the social impact of protected areas”. Annual Review of Anthropology, 35, pp. 251-277. [ Links ]

Recebido a 29-09-2016. Aceite para publicação a 24-04-2017.

[1] Desde 2000 com trabalho de campo em Tourém, uma aldeia do Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG), que me interesso pelo tema.

[2] Proteção e conservação apresentam-se como dois modelos (paradigmas) que presumem uma diferença ao nível das possibilidades de intervenção dos humanos. A proteção pretende evitar qualquer tipo de ação humana, sendo que conservação pressupõe o “maneio” humano. Também encontramos uma distinção em termos dos objetos de aplicação destes conceitos – o de conservação aplicado a biodiversidade e o de proteção a ambiente (e. g. The Commonwealth Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999).

[3] Num outro âmbito, Kirskey e Helmreich (2010) têm explorado áreas de interseção muito interessantes entre vida humana e não-humana, abordando vida biográfica, social e política de espécies antes “silenciadas” – a elevação do seu estatuto numa era do antropoceno: “symbiopolitical multispecies ethnography turns out to have a good deal in common with the traveling methods of multisited ethnography” (ibid., p. 555).

[4] Ver http://www.icnf.pt/portal/ap/rnap (acedido a 04-04-2017).

[5] Ver em https://www.iucn.org/theme/protected-areas/about (acedido a 04-04-2017).

[6] Para não falar em ideologia – pensando a partir de uma presunção amplamente difundida de que, por exemplo, os Parques Nacionais e Naturais são uma invenção dos EUA. Podendo ter algum fundo de verdade – Yellowstone é considerado oficialmente como o primeiro Parque Nacional do Mundo – outros parques e áreas protegidas, embora sustentados noutros paradigmas, apareceram mais cedo (Brockington, Duffy e Igoe, 2010, em especial o capítulo 2).

[7] Em Portugal apenas existe uma área protegida privada, a Reserva da Faia Brava, com 615 hectares, situada na Zona de Proteção Especial do Vale do Côa, entre Figueira de Castelo Rodrigo e Pinhel.

[8] Entenda-se natureza pristina intocada (por ação humana) ou, seguindo a categoria IUCN, pouco modificada por ação humana.

[9] Nem todas as necessidades de proteção de biodiversidade estão cobertas por áreas protegidas – ver http://www.wdpa.org/resources/statistics/2010BIP_Factsheet_Protected_Area_Overlays_with_Biodiversity.pdf world database on protected areas).

[10] Apesar de a designação ser controversa. Para uns porque ainda serão necessários indicadores mais objetivos em termos geomorfológicos, e para outros porque o termo ilude a questão principal que tem que ver com os próprios efeitos do capitalismo como sistema económico e de vida, em geral. Desta forma, o termo “capitoloceno” é proposto como descritor mais exato para esta era. Jason W. Moore (2014) é um autor que vem discutindo o conceito de capitaloceno no âmbito de uma reflexão mais longa sobre o capitalismo como uma ecologia-mundo.

[11] Ver projeto Condomínio da Terra em http://www.earth-condominium.org/ (acedido em 21-01-2014).

[12] Ver Convenção da Diversidade Biológica em http://www.cbd.int/sp/ (acedido em 29-01-2014).

[13] A categoria mais elevada classificação IUCN é, todavia, a de Strict Nature Reserve. Ver http://www.iucn.org/theme/protected-areas/about/protected-area-categories/category-ia-strict-nature-reserve (consultado em 29-07-2016).

[14] Apesar de muitas monografias etnográficas em Portugal serem realizadas em aldeias, comunidades e territórios que fazem parte de áreas protegidas (Mendes, 2013; Carvalho e Frazão-Moreira 2011; Martins, 2005; Polanah, 1987; Dias, 1984 e 1983; Guerreiro, 1982) e destes constituírem efetivamente terrenos de eleição para as abordagens antropológicas centradas em sociedades de “pequena escala”.

[15] O projeto do Condomínio da Terra assenta fundamentalmente nestes pressupostos. Tentar estabelecer um “ecosaldo” de créditos e débitos relativamente ao benefício retirado dos serviços de ecossistema à escala planetária, no pressuposto de que estes têm um valor económico reconhecido e assegurado pelo direito internacional, garantindo um regime de compensações para os stakeholders que assegurem a manutenção daqueles e o pagamento por todos que deles usufruem.

[16] http://saveserradaestrela.wordpress.com/ (consultado em 16-9-2016).

[17] Apesar de, e como mostram muito bem os estudos que focam o conceito de serviço de ecossistema, não podermos mais pensar desintegradamente o mundo, a natureza, os bens e os serviços disponibilizados por um qualquer ecossistema. Ou seja, temos de pensar floresta, água, serra, erosão do solo, biodiversidade não só em termos locais, mas igualmente em termos regionais e globais a partir do conceito de fluxo.