Introdução1

Vários autores vêm chamando a atenção para os problemas da informação sobre cultura em Portugal. Referem-se as “debilidades ao nível da produção de informação sistematizada sobre o sector cultural” que, acrescentadas à “falta de práticas de monitorização dos instrumentos de política cultural” acentuam as “dificuldades no apoio à formulação de políticas públicas” (Figueiredo & Babo, 2015, pp. 244-245). Faz-se notar a ausência de um programa de pesquisas que permita responder às debilidades do conhecimento em diversos domínios, designadamente nas artes do espetáculo (Santos & Moreira, 2013; Neves, 2017, p. 333). Destacam-se as “carências na recolha, sistematização e divulgação de informação sobre os imóveis classificados” do património cultural (Bernardes, Oliveira & Moreira, 2014, p. 94).

Coloca-se, assim, a necessidade de uma reflexão sobre a situação atual da produção de informação sobre o sector da cultura, na perspetiva das políticas públicas. Para esta análise é possível mobilizar contributos de diversos autores, sendo que o modelo de infraestrutura de pesquisa e informação (Schuster, 2015) é particularmente útil. Destaco a articulação entre o campo da investigação social e o campo político, sem esquecer o vasto leque de participantes do campo cultural que integram os potenciais interessados em tal infraestrutura, entre eles peritos, jornalistas, profissionais e estudantes de cursos pós-graduados das diversas áreas científicas que se ocupam de domínios culturais. Trata-se, portanto, de uma infraestrutura que, embora vise primeiramente informar políticas públicas, tem um alcance muito mais vasto, irrigando com conhecimento e dados válidos, fiáveis e atualizados o debate especializado e público.

A pesquisa por estudo de casos conduzida por Schuster (2015) adota uma perspetiva comparativa internacional e analisa em detalhe tal infraestrutura, suas componentes e sua “ecologia” em quatro países (França, Países Baixos, Reino Unido e Canadá), considerados como os mais desenvolvidos. Portugal é referido, mas apenas com a menção ao Observatório das Actividades Culturais (OAC) no inventário dos observatórios.

A relevância deste modelo para a identificação e compreensão do problema e a ausência de Portugal como objeto analítico do estudo constituem uma oportunidade para uma abordagem exploratória ao caso português, incluindo, mas sem se limitar, ao(s) observatório(s). Quais as componentes do modelo? Como se caracterizam? Quais as atribuições e contributos para o conhecimento sobre o sector da cultura em Portugal? Que desenvolvimentos recentes se verificaram? São estas as questões a que procuro responder de seguida.

Neste artigo irei tratar mais aprofundadamente três das componentes do modelo: departamento de pesquisa do ministério da cultura; instituto nacional de estatística; e observatório cultural.

Situo-me na perspetiva da sociologia da cultura, especificamente nas abordagens que destacam a articulação entre cultura e poder, nuclear neste “objeto de excelência que as politicas culturais representam para a sociologia” (Costa, 1997, p. 11), a proximidade desta área disciplinar com as políticas públicas (Fleury, 2002; Coulangeon, 2016) no contexto português (Pinto, 1994, 1997; Santos, 1998; Lopes, 2000, 2004, 2007; Neves, 2002, 2017; Santos, Gomes, Lourenço & Martinho, 2007; Gomes & Lourenço, 2009; Gomes & Martinho, 2009; Silva, Babo & Guerra, 2013, 2015; Garcia, 2014) e os estudos realizados no OAC (Machado, 2009, pp. 312-313; Santos, 2012).

Após esta breve introdução, menciono os principais aspetos do estudo de Schuster (2015), com destaque para as componentes que considera no seu modelo, e faço depois uma caraterização detalhada dos desenvolvimentos registados nas últimas décadas, antes de me referir à situação atual das três componentes em análise. Concluo com o estado da “ecologia” portuguesa de pesquisa e informação tal como decorre da análise das três componentes.

O estudo sobre infraestrutura de pesquisa e informação

Na introdução de um estudo para o Pew Charitable Trusts (PCT) dos Estados Unidos da América, J. Mark Schuster, economista da cultura do MIT - Massachusetts Institute of Technology, com vasto trabalho sobre políticas culturais, financiamento e participação cultural numa perspetiva comparada transnacional, escreve2:

Em qualquer área política, a elaboração de políticas apropriadas e eficazes depende da qualidade da infraestrutura de informação que está disponível para os participantes nessa área. Uma tal infraestrutura de informação não se desenvolve por si só. Ao invés disso, ela é projetada, desenvolvida e gerida como um elemento crítico na formulação e implementação de políticas. Isto não deve ser menos verdadeiro na política cultural do que noutras áreas de política. (Schuster, 2015, p. 3)

Destaco três aspetos nesta citação: i) a relação entre a formulação de políticas e a qualidade da infraestrutura de informação; ii) a relativa incipiência da “área política” da cultura face a outras; iii) a área da política cultural não deve ser diferente do que se passa noutras quanto à importância atribuída a tal infraestrutura, fundamental na formulação e implementação das políticas e que deverá ser pensada, desenhada, desenvolvida e gerida com esse objetivo.

O estudo resultou de uma solicitação do PCT a Schuster, para a realização de uma pesquisa de boas práticas em vários países, com vista a informar a evolução de uma tal infraestrutura nos Estados Unidos da América. Na fase exploratória, o levantamento, realizado em 2000, incidiu em diversos países e depois mais em detalhe em quatro “centros de pesquisa e documentação” de quatro países (França, Holanda, Inglaterra e Canadá), um centro de investigação da Alemanha e um observatório da Hungria, e em seis “consórcios de pesquisa e documentação” de caráter transnacional, entre eles a UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) e o ERICarts (European Association of Cultural Researchers) (Schuster, 2015).

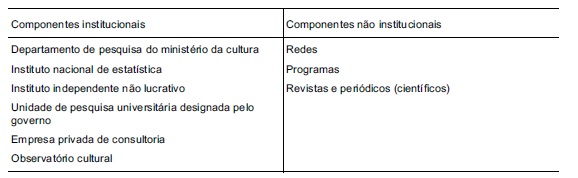

De acordo com Schuster a infraestrutura a que se refere inclui diversas componentes. Quais são elas? Quais os seus enquadramentos institucionais? O autor identifica diversas componentes3, mais precisamente nove, que distingue entre (seis) institucionais e (três) não institucionais (tabela 1).

Tabela 1 Componentes da infraestrutura de informação: institucionais e não institucionais

Fonte: a partir de Schuster (2015, pp. 6-11).

Naturalmente, na “ecologia nacional da infraestrutura de informação” combinam-se frequentemente vários componentes (Schuster, 2015, p. 11). Algumas componentes podem afinal coexistir num mesmo enquadramento institucional. Por exemplo, não é certo que observatório e centro de investigação de universidade pública sejam mutuamente exclusivos. Em Portugal há vários exemplos disso mesmo cobrindo outros sectores: Observatório da Emigração ou Observatório das Desigualdades e Centro de Investigação e Estudos de Sociologia-Iscte; Observatório da Juventude e Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, para só citar três casos. Outro exemplo: departamento de pesquisa e instituto nacional de estatística, sendo que aqui a questão decisiva situa-se no enquadramento legal nacional, com delegação ou não de competências4 no organismo da tutela do sector por parte do instituto de estatística como acontece, por exemplo, com as estatísticas da educação em Portugal ou com as estatísticas da cultura em França e em Espanha.

Esta classificação constitui uma boa base para refletir o caso português, do ponto de vista da situação atual e dos desafios que se colocam, tendo presentes as “ecologias” nacionais mais desenvolvidas estudadas por Schuster (2015). Irei abordar mais aprofundadamente três das componentes: departamento de pesquisa do ministério da cultura5; instituto nacional de estatística; e observatório cultural porque me parecem constituir as componentes mais significativas do ponto de vista da proximidade e continuidade com a esfera das políticas culturais públicas. Estas três componentes têm em comum a especial atenção à vertente quantitativa e às estatísticas culturais.

Isso não significa que considere que as outras componentes estão ausentes em Portugal, ou que sejam menos relevantes, enquanto produtoras e disseminadoras de informação, com influência nas políticas culturais públicas e nos diversos agentes nelas envolvidos. Mas a sua discussão à luz do modelo de Schuster (2015) levanta algumas questões que importará ter presente. Avanço apenas alguns aspetos quanto à unidade de pesquisa universitária designada pelo governo. Para referir apenas a área da sociologia da cultura, está presente em diversas universidades (Machado, 2009, pp. 312-313; Silva, 2017, pp. 110-111), com estudos realizados no âmbito dos sistemas científicos nacional ou internacionais, ou no quadro da atividade normal dos docentes e investigadores que integram as suas várias linhas, incluindo a realização de trabalhos académicos (doutoramentos e mestrados), e promovidos por organismos públicos. Mas em todo o caso, não se poderá talvez falar de uma unidade de pesquisa universitária designada pelo governo como Schuster (2015, p. 7) faz questão de especificar. O mesmo se poderá dizer quanto a revistas e periódicos (científicos), dado que, se é inegável a sua existência em Portugal, parece, entretanto, menos líquido que correspondam ao que o autor entende no quadro do seu estudo, uma vez que se refere a revistas científicas que operam no campo da política cultural (Schuster, 2015, pp. 10-11)6.

O mesmo se poderá dizer quanto à proximidade de outras componentes com o campo da política cultural, cuja relevância é conhecida, e nas quais se incluem as redes internacionais, de investigação e outras instituições (por exemplo, as redes dos institutos nacionais de estatística ou das tutelas da cultura) e setoriais, com ramificações internacionais, em que intervêm organismos estatais de diversos domínios. Disso são exemplo, no que se refere à tutela da cultura, as organizações que a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) integra: o ICOM, a NEMO, o EGMUS, a OEI/OIM/Ibermuseus7, para só citar algumas. Um exercício semelhante poderia ser feito para outros domínios (as bibliotecas, os arquivos, o cinema, as várias artes do espetáculo). E não apenas para as institucionais, mas também para as profissionais. Todas são suscetíveis de contribuir para configurar a produção e disseminação de informação e conhecimento com potencial para influenciar a definição e execução das políticas e informar a ação política.

As três componentes em Portugal

Avanço agora uma perspetiva sobre a situação em Portugal, especificamente quanto às três componentes que atrás referi. Assim, o departamento de pesquisa do ministério da cultura, é em Portugal, desde 2012, o GEPAC - Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais, sendo sua missão e atribuições:

1 - O GEPAC tem por missão garantir o apoio técnico à formulação de políticas culturais, ao planeamento estratégico e operacional e às relações internacionais, em articulação com a programação financeira, proceder ao acompanhamento e avaliação global de resultados obtidos, bem como assegurar o apoio jurídico e o contencioso, dos serviços e organismos dependentes ou sob tutela e superintendência do membro do Governo responsável pela área da cultura.

- O GEPAC prossegue, ainda, as seguintes atribuições: elaborar estudos de prospetiva de âmbito sectorial e regional na área da cultura. (Decreto-Lei nº 47/2012, Artº 2º, nº 1 e nº 3).

O instituto nacional de estatística corresponde ao INE (Instituto Nacional de Estatística), cuja missão consiste em:

produzir, de forma independente e imparcial, informação estatística oficial de qualidade, relevante para a Sociedade, promovendo a coordenação, a análise, a inovação e a divulgação da atividade estatística nacional, garantindo o armazenamento integrado de dados.8

No que aqui interessa, no INE, a área das estatísticas da cultura integra o Departamento das Estatísticas Sociais (DES) que é responsável pela produção, entre outros, do volume anual Estatísticas da Cultura. Finalmente, quanto à componente observatório cultural, a principal referência em Portugal foi o OAC, “instância tecnicamente apetrechada e autónoma de estudo e avaliação de políticas” (Silva, 2017, p. 112).

Passo agora a detalhar alguns dos principais desenvolvimentos verificados nos últimos anos em cada uma das três componentes.

Departamento de pesquisa do ministério da cultura

A existência formal, no âmbito da tutela da cultura, de um departamento com atribuições de pesquisa mostra o reconhecimento da sua necessidade. Mas isso não significa que essas atribuições correspondam ao que é esperado ou que tenha condições para as cumprir. Schuster avança alguns bons exemplos de vários países em que isso acontece, designadamente França (o Département des Études de la Prospective et des Statistiques - DEPS9, do ministério da cultura), a principal e mais antiga referência, e Inglaterra (Department for Digital, Culture, Media and Sport - DCMS10). São casos exemplares no sentido em que:

A agência do governo central leva a sério o seu mandato e mantém uma capacidade interna de pesquisa para documentar o campo em que está a operar e para informar a elaboração de políticas nesse campo. (Schuster, 2015, p. 6)

No caso de Portugal, dois estudos realizados no âmbito do OAC na década de 2000, coordenados pela presidente do OAC, Maria de Lourdes Lima dos Santos, e encomendados pelo Ministro da Cultura, o primeiro por Manuel Maria Carrilho e o segundo por Augusto Santos Silva, pretendiam justamente, com base num diagnóstico da situação, identificar as condições necessárias para o cumprimento das referidas atribuições: Base de Dados Estatísticos do Sector Cultural do Ministério da Cultura, BdStat-MC (Santos, 2002; Santos, Neves & Santos, 2002) e Estatísticas Culturais do Ministério da Cultura. Para Um Novo Sistema de Informação em Rede (Santos, 2007).

Ambos os projetos visavam a criação de um sistema de informação (SI), de apoio à condução das políticas culturais, direcionado em primeiro lugar para a informação administrativa produzida no âmbito das atividades dos vários serviços da tutela, com interesse estatístico do ponto de vista político, cultural e da gestão. Apenas alguns exemplos: indicadores financeiros (orçamento inicial e executado do MC - Ministério da Cultura); de visitantes, utilizadores, espetadores dos equipamentos do MC; de equipamentos e eventos de natureza artística cujo licenciamento é feito pelos serviços da tutela da cultura (recintos de fado, cineteatros, eventos das diversas modalidades artísticas).

Estes estudos devem ser perspetivados num contexto internacional marcado pela valorização da informação estatística e a procura de indicadores com vista a informar políticas culturais nacionais, mas também pelo esforço de produção de informação comparada impulsionado por organizações internacionais como a União Europeia (Eurostat, 2000) e a UNESCO 11 (Bernier & Lievesley, 2003). Assim, é importante referir que, não esquecendo a importância da vertente qualitativa, a vertente quantitativa é dominante.

Sem entrar em detalhes sobre os resultados dos estudos, importa notar que evidenciaram as potencialidades existentes, mas também as lacunas nos três subsectores considerados: conceptual, organizativo e informático. Em particular, destaca-se, do ponto de vista organizativo, a necessidade de uma articulação forte entre o organismo central e os diversos organismos de modo a dar sentido à noção de sistema de informação do ministério como um todo.

Na sequência do segundo relatório (abreviadamente EC-MC), que constitui uma atualização do primeiro, e em resultado da parceria entre o OAC e o GPEARI (Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais do Ministério da Cultura, organismo que antecedeu o GEPAC), foram produzidos três volumes das Estatísticas Culturais do Ministério da Cultura, o primeiro dos quais publicado já em 2010, com séries 2000-2008, e os outros dois nos anos seguintes com atualização das séries para 2009 e 2010, respetivamente (Neves, 2010, 2011, 2012).

Um outro documento relevante integra um estudo mais recente, na parte justamente designada “Sistema de informação coordenado” (Garcia, 2014, pp. 163-184), estudo que foi também uma encomenda da tutela da cultura, então um secretário de Estado da Cultura (Jorge Barreto Xavier) no âmbito do programa “Estudos Cultura 2020”, iniciado no ano em que o OAC foi extinto (2013). Nele se retomam os antecedentes sobre um SI para a cultura, incluindo uma síntese cronológica durante a existência do OAC, faz-se uma ilustração comparativa de modelos de outros países (França, Espanha, Inglaterra e Irlanda) e avançam-se propostas para o desenho do SI, considerado como ”sistema nacional que responde às necessidades de informação da gestão pública do sector", cujo foco está necessariamente na tutela (Garcia, 2014, p. 179) e sintetizam-se algumas das suas condições à luz dos estudos anteriores:

seja qual for o modelo de SI da tutela a adotar, a existência de um grupo central dotado de meios organizativos e competências técnicas adequados é fundamental. Uma plataforma informática é um instrumento indispensável. Um planeamento a prazo com vista à sua implementação é fundamental no sentido de evitar os constantes avanços, paragens, retrocessos que marcaram todo o processo decorrido até ao momento. (Garcia, 2014, p. 184)

Deste modo, apesar das competências legalmente atribuídas, não é seguro que o GEPAC possa ser considerado como um “departamento de pesquisa” uma vez que só muito esporadicamente as realizou. Já quanto à contratação de estudos, isso foi talvez mais frequente, de que o mais recente (e significativo) exemplo será o já referido Programa Estudos Cultura 2020, realizado em 2013-201412. Mas permanecem inúmeras lacunas, de que as artes, em específico a avaliação do programa de apoio financeiro da Direção-Geral das Artes, é um exemplo. Quanto à produção (e disseminação) de informação estatística sobre as atividades do conjunto do ministério permanecem as lacunas atrás identificadas.

Instituto nacional de estatística

A propósito das estatísticas nacionais da cultura, na sequência da investigação conduzida no Observatório das Actividades Culturais na fase inicial, em particular o estudo de avaliação das Políticas Culturais em Portugal, fundamental no desbravar do contexto português (Santos, 1998) - realizado no âmbito de um programa do Conselho da Europa sobre politicas culturais na Europa - foram identificados diversos problemas que limitavam a caracterização do sector cultural por essa via, designadamente: a junção de indicadores do desporto à cultura, a dispersão em diversas publicações de indicadores relativos à cultura, lacunas de informação relacionada com o financiamento das atividades culturais, parca informação estatística existente sobre as profissões culturais e o volume de emprego neste campo (Lopes, 1998; Neves, 1999).

Uma análise dos desenvolvimentos entretanto verificados no INE na área da cultura mostra que são bastante significativos, na sequência de uma fase longa de questionamento e recolha de contributos com vista à sua modernização. Um desses contributos é o relatório Modernização e Desenvolvimento das Estatísticas Nacionais da Cultura (Neves, 2000), produzido para o Grupo de Trabalho sobre Estatísticas da Cultura do Conselho Superior de Estatística (GTEC/CSE)13. Outro resultou dos trabalhos do mais recente GTEC cujo mandato decorreu entre 2006 e 2010 e procedeu à atualização dos vários instrumentos (conceitos, instrumentos de notação, métodos e procedimentos) do conjunto dos projetos da área da cultura (Neves, 2010). Para além das atualizações dos conceitos e dos projetos, foram introduzidas melhorias do ponto de vista dos sistemas informáticos, de recolha de informação (webinq) e disponíveis para os utilizadores do site.

O enquadramento internacional é importante para entender a evolução da área da cultura no INE em duas fases: na primeira, a UNESCO, e em particular a Framework for Cultural Statistics (FCT) (UNESCO, 1986); na segunda, o Eurostat, mais recente e influente devido à integração de Portugal na União Europeia. O Eurostat foi determinante nas alterações introduzidas a partir de 2008 com o alargamento da noção de sector cultural para cultural e criativo (INE, 2009, p. 7, 2010, p. 7) e com a adoção da grelha das estatísticas culturais europeias (European Cultural Statistics Framework) proposta pelo grupo de trabalho designado ESSNet Culture14 (Bina et al., 2012).

Os desenvolvimentos verificados estão refletidos na informação proveniente dos projetos do INE, culturais ou não culturais, reunida no volume anual Estatísticas da Cultura, disponível para consulta online15, incluindo a construção de séries longitudinais. O conjunto de informação disponível foi substancialmente alargado nos últimos anos e é hoje muitíssimo vasto e detalhado: inclui o emprego, as empresas e o financiamento das atividades culturais e criativas; o comércio internacional de bens culturais; o património cultural, artes plásticas, materiais impressos e de literatura, cinema, atividades artísticas e de espetáculos.

Ainda assim persiste a ausência de estatísticas oficiais em alguns domínios, como as bibliotecas públicas e os arquivos, e a escassez noutros como o património cultural imóvel, sobre o qual se limita a divulgar alguns dados decorrentes dos processos de classificação da DGPC, quando seria necessário tratar outras dimensões, designadamente a dos visitantes (Neves, 2010). Esta e outras lacunas foram reconhecidas pela Secção Permanente de Estatísticas Sociais do Conselho Superior de Estatística que recomendou a criação de inquéritos para esses domínios (SPES, 2010).

Observatório cultural

A “ideia de observatórios culturais” foi objeto de diversas iniciativas, talvez a mais importante das quais terá pertencido à UNESCO com a criação de uma rede internacional de observatórios decidida na “Intergovernmental Conference on Cultural Policies for Development” realizada em Estocolmo em 1998 (Schuster, 2015, p. 34) que teve continuidade com a realização de um workshop sobre essa temática dois anos depois (UNESCO, 2000).

Este contexto foi também marcado por uma forte dinâmica internacional em torno da produção e disseminação de informação sobre cultura, sobretudo de carácter estatístico (Bernier & Lievesley, 2003), direcionada para informar as políticas públicas, em princípio comparável no plano internacional (Schuster, 1987, 1988; Bernier & Lievesley, 2003), quanto ao financiamento e à participação (Schuster, 2007).

Sobre os observatórios, Schuster considera que “de um modo geral, estas instituições surgiram para servir de mediadores no processo de trazer à atenção do campo dados e informações relevantes para as políticas” (Schuster, 2015, p. 29). Ou, como refere Nuere:

Os observatórios nascem numa sociedade em que a informação e o conhecimento são os principais motores do desenvolvimento político, social, cultural e económico de um país, e adquirem um papel essencial na tomada de decisões na conceção e avaliação das políticas. (Nuere, 2010, p. 75)

Assim, embora com diferentes origens, entidades promotoras, enquadramentos institucionais, modelos de financiamento e objetivos específicos, as estruturas que cabem na noção de observatório cultural são instrumentos cuja função principal parece ser facilitar a transferência e o acesso à informação e ao conhecimento em cultura com fins de: i) promover o debate, o diálogo, a reflexão e a criação de pensamento; ii) facilitar a investigação; iii) melhorar os processos de tomada de decisão dos responsáveis, gestores, técnicos, programadores; iv) servir de apoio às políticas culturais públicas, privadas e do terceiro sector (Nuere, 2010, p. 54).

O português OAC foi criado num contexto internacional de proliferação dos observatórios na cultura16 (Schuster, 2015, p. 29). De acordo com Plebanczyk,

Após 1995 os observatórios culturais começaram a proliferar em várias partes do mundo (dos quais cerca de 14% apareceram depois de 2000). Os mais famosos (os mais activos?) incluem: - Interarts, Barcelona, Espanha - Center for Cultural Policy Research, Gothenburg, Suécia - Observatory of Cultural Activities, Lisboa, Portugal. (…) (Plebanczyk, 2014, p. 169)

O OAC teve uma significativa notoriedade internacional por integrar aquela dinâmica, pelo modelo institucional adotado, pela inserção em redes internacionais e pelo trabalho realizado no seu âmbito (UNESCO, 2000; Schuster, 2003, 2015; Nuere 2010).

Do ponto de vista do modelo institucional, o OAC foi fundado como uma associação em setembro de 1996 pelo Ministério da Cultura (MC), o Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS-UL) e o Instituto Nacional de Estatística (INE), articulando o sistema político, o sistema de investigação e o sistema estatístico. O OAC reunia, assim, duas das três componentes que tenho vindo a referir, e contribuiu significativamente para os desenvolvimentos entretanto ocorridos nas referidas componentes e no campo cultural. Embora tenha tido uma existência próxima do departamento de pesquisa da tutela da cultura, o OAC nunca integrou a sua estrutura orgânica.

No seu âmbito foram realizados perto de cinco dezenas de estudos ao longo dos seus 17 anos de existência (1996-2013)17 em resposta à necessidade inicial de “dispor de conhecimentos de natureza científica sobre o sector cultural capazes de informar uma nova política de cultura” (Santos, 2012, p. 33), entre eles os já referidos Base de Dados Estatísticos do Sector Cultural do Ministério da Cultura (Santos, 2002), Estatísticas Culturais do Ministério da Cultura. Para Um Novo Sistema de Informação em Rede (Santos, 2007) e uma nova reflexão propositiva sobre um “sistema de informação coordenado” num estudo que visava mapear os recursos no sector cultural em Portugal (Garcia, 2014, pp.165-184). Todos estes estudos foram realizados por determinação dos responsáveis governativos da cultura. Apesar disso, as suas recomendações não tiveram sequência. Do ponto de vista da produção e difusão de informação sobre cultura, não só um tal sistema de informação não chegou a ser implementado no MC, como num plano mais geral, como antes referi, o próprio OAC foi extinto em 2013.

O seu desaparecimento parece ter deixado uma lacuna quanto a esta componente na ecologia da infraestrutura de informação. Uma questão que se pode colocar é se o espaço para um observatório cultural estará esgotado. Não parece ser o caso18. Já em 2017 o ICOM Portugal (Conselho Internacional de Museus - Portugal), na posição pública por ocasião do Dia Internacional dos Museus, refere que a extinção do OAC não acautelou a continuidade das funções que desempenhava e coloca como uma das “linhas de força de uma política museológica nacional” a “reativação do Observatório das Atividades Culturais” ou de um “órgão equivalente”, e em particular a “revitalização da Base de Dados Museus19, gerida até 2013 pelo OAC”, a qual “permitiria de novo a obtenção de um conhecimento constante e atualizado dos museus portugueses, sem o qual não é possível efetuar diagnósticos da situação ou traçar políticas de intervenção” (ICOM Portugal, 2017).

Aquela questão pode também ser colocada do ponto de vista mais estrito da sociologia, disciplina em que o OAC constituiu “um caso ilustrativo da aproximação entre dois campos diferentes - o das ciências sociais, particularmente da Sociologia da cultura, e o das políticas culturais” (Santos, 2012, p. 406), para a qual contribuíram as várias linhas editoriais e o boletim OBS com 16 números publicados entre 1997 e 2008.

Pode também ser colocada através dos “vetores de orientação dos trabalhos” do OAC (Santos, 2001, 2012, p. 408):

1. Produção e difusão de informação estatística no sector da cultura; 2. Instituições culturais alvo de medidas de política cultural; 3. Práticas e consumos culturais; 4. Criadores/produtores culturais/profissionais da cultura; 5. Financiamento da cultura.

Ou ainda das “linhas de estudos no domínio das políticas culturais” (Santos, 2005, 2012, p. 407):

- Do que é constitutivo do campo cultural sobre o qual atuam as políticas; - A análise das políticas.

Vetores e linhas que contribuíram significativamente, de uma forma inovadora e continuada, para o desenvolvimento das estatísticas nacionais e das estatísticas da tutela da cultura, para a articulação entre o campo académico e o das políticas públicas, em vários domínios (e.g. museus e livro) e em várias problemáticas (e.g. públicos da cultura).

Assim, o que me parece importante destacar é a necessidade de integração, de modo continuado, dos referidos vetores e linhas de estudo. Isto no plano de um observatório. E, no plano mais geral da infraestrutura de pesquisa e informação e da sua ecologia, a relevância da articulação entre políticas públicas, estatísticas oficiais e investigação.

Importa notar que outras estruturas com a designação de observatório, com âmbitos de atuação mais alargados ou mais delimitados, surgiram, entretanto, em Portugal20. Em particular, assumindo de algum modo as linhas de atuação do OAC, foi criado, em dezembro de 2018, o Observatório Português das Atividades Culturais (OPAC). O enquadramento institucional é diferente (como referido o OAC era uma associação de três sócios), agora académico. Trata-se de uma estrutura do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do Iscte - Instituto Universitário de Lisboa, e é o mais próximo do OAC quanto à área científica (sociologia da cultura), à missão, aos objetivos e às orientações dos estudos a realizar, proximidade aliás assumida no seu sítio na Internet21.

O enquadramento e a missão do OPAC são assim definidos:

O OPAC - Observatório Português das Atividades Culturais é uma estrutura constituída em dezembro de 2018 no Iscte - Instituto Universitário de Lisboa no quadro do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES-Iscte) que é a instituição responsável pelo seu funcionamento e coordenação científica. Tem como missão o estudo, produção e disponibilização pública de informação rigorosa e atualizada nos diversos domínios culturais visando desta forma contribuir para os debates atuais na sociedade portuguesa e para a formulação, acompanhamento e avaliação das políticas públicas22.

Entre os estudos lançados na fase inicial, em 2019, dois assumem particular relevo para o presente artigo: “Diagnóstico e Caraterização dos Museus da DGPC e das DRC” (quanto ao sistema de informação no Ministério da Cultura) e “Da Salvaguarda à Valorização: os Monumentos Nacionais de Portugal e a Abertura ao Público” (quanto às estatísticas nacionais da cultura).

O estudo “Diagnóstico e Caraterização dos Museus da DGPC e das DRC” tem como objeto os museus, monumentos e palácios sob dependência da DGPC e das Direções Regionais de Cultura (DRC) com vista à sua caraterização e produção de indicadores que sirvam de base às propostas e recomendações previstas nas competências cometidas ao Grupo de Projeto Museus no Futuro (GPMF), criado pela Resolução de Conselho de Ministros nº 35/2019, de 7 de fevereiro (Camacho, 2020). Aquele estudo situa-se no âmbito do Ministério da Cultura e dele decorrem atualizações importantes quanto ao estado da produção de informação administrativa de apoio à formulação e acompanhamento de políticas públicas neste domínio.

O estudo “Da Salvaguarda à Valorização: os Monumentos Nacionais de Portugal e a Abertura ao Público” ancora-se no trabalho do GTEC e na recomendação emanada do CSE quanto à inexistência de estatísticas de visitantes do património imóvel, visando contribuir para o conhecimento do acesso público ao património cultural e a produção de estatísticas oficiais neste domínio, tomando como (primeiro) objeto de inquérito os monumentos nacionais visitáveis.23

Ambos os estudos permitiram evidenciar os problemas que se colocam às componentes da infraestrutura em análise e, numa perspetiva mais lata, à ecologia de pesquisa e informação de apoio às políticas culturais em Portugal.

Conclusões

Neste artigo abordei a produção e divulgação de informação do sector da cultura em Portugal, com especial atenção à articulação com as políticas públicas. Trata-se de uma abordagem que interessa a sociologia da cultura, área disciplinar em que se situam vários autores que têm dedicado especial atenção à análise de medidas e de produção de conhecimento sobre diferentes vertentes das referidas políticas.

O recurso ao estudo de Schuster (2015), principal referência orientadora, revelou-se particularmente profícuo na análise do caso português. Desde logo pela chamada de atenção para a importância da infraestrutura de informação e do seu planeamento pela tutela da cultura. Depois pela chamada de atenção para que, nas políticas públicas, o sector da cultura não deve ser menorizado no planeamento e manutenção de tal infraestrutura. E, num outro plano, mais específico, porque identifica, e carateriza, as componentes da infraestrutura, o que permite uma aplicação do modelo às realidades nacionais. Embora a generalidade das componentes esteja eventualmente presente, neste artigo o foco analítico situou-se em três delas, as mais persistentes no tempo e mais próximas dos processos para informar a formulação e avaliação de políticas públicas: departamento de pesquisa do ministério da cultura, instituto nacional de estatística e observatório cultural.

No caso português, o que decorre da análise é justamente a menorização a que alude Schuster, traduzida na ausência de uma estratégia política sobre a infraestrutura de informação. Isso revela-se, desde logo, por não existir um sistema de informação no ministério da cultura, apesar de estar em equação desde 2000. Revela-se também pela extinção, em 2013, do Observatório das Actividades Cuturais, sem que tenha sido acautelada a continuidade das funções desempenhadas - entre elas os estudos e a mediação entre estatísticas nacionais e políticas públicas - ou uma alternativa, tão ou mais atuante, pese embora a recente criação do OPAC. E revela-se ainda pela ausência de programas de estudos, continuados no tempo e articulados entre si, por parte do organismo da tutela com essa atribuição. Ou seja, os desenvolvimentos positivos, entretanto verificados na sistematização da produção e difusão de informação pelas estatísticas nacionais, perdem pela ausência de articulação entre as várias componentes, articulação a merecer atenção por parte da tutela pública da cultura com a definição de uma estratégia adequada.

Para a sua equação, o confronto do caso português com os exemplos estudados por Schuster sugere o interesse em aprofundar algumas das vias adotadas especificamente no âmbito das respetivas tutelas da cultura, de que destaco três: a produção estatística delegada; a existência de um sistema de informação e difusão cultural; e a realização regular de inquéritos às práticas, consumos ou participação cultural das populações.