Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Acessos

Acessos

Links relacionados

-

Similares em

SciELO

Similares em

SciELO

Compartilhar

Revista :Estúdio

versão impressa ISSN 1647-6158

Estúdio vol.8 no.20 Lisboa dez. 2017

ARTIGOS ORIGINAIS

ORIGINAL ARTICLES

Julie Brook, naquele quarto a céu aberto

Julie Brook, in that room under the open sky

Isabel Sabino*

*Portugal, artista visual. Licenciatura em Artes Plásticas/Pintura, Escola Superior de BelasArtes de Lisboa (ESBAL). Agregação no 5º grupo, Pintura, ESBAL. Agregação em Belas Artes/Pintura/Composição, Universidade de Lisboa, Faculdade de Belas-Artes.

AFILIAÇÃO: Universidade de Lisboa, Faculdade de Belas Artes, Área de Pintura, Centro de Investigação e Estudos em Belas-Artes, CIEBA. Largo da Academia Nacional de Belas Artes, 1249-058 Lisboa, Portugal.

RESUMO:

Entre o perfil da falésia no litoral escocês e a cor de rochas distantes, em aguarelas de caderninhos, filmes que parecem doutro tempo e desenhos com espuma do mar, ou na construção de um caminho para a luz e o reflexo dela nos pigmentos sobre o corpo, Julie Brook afirma uma via singular. As variações possíveis da procura de uma linguagem própria cintilam na lonjura necessária e na experiência física em espaços abertos, como se a forma ancestral de um quarto (só para si) tomasse a escala do mundo e uma voz se ouvisse na matéria da terra.

Palavras-chave: Paisagem / casa / quarto / mundo.

ABSTRACT:

Between the profile of the cliff in the Scottish coastline and the colour of distant rocks, in watercolours in notebooks, films that seem from another time and drawings with sea foam, or in the building of a path for the light and its reflection in the pigments on the body, Julie Brook affirms a singular way. The possible variations of the search for a language of her own glimpse in the necessary distance and in the physical experience in open spaces, as if the ancestral form of a room ( for her own) took the scale of the world and a voice was heard in the matter of earth.

Keywords: Landscape / house / room / world.

Introdução

Da primeira vez que a viu, na carrinha estacionada, pareceu-lhe um anjo adormecido. Não sabia ainda que ela partiria, de tempos a tempos, como se nenhuma parede pudesse fazê-la sentir-se em casa permanentemente — nem quando os quatro filhos nasciam, um após o outro.

De Rinteln/Alemanha (onde nasceu em 1961) à Ruskin School of Art de Oxford (onde se graduou em 1983), o trajeto de Julie Brook mal faria prever a profunda inquietação que a levaria a habitar, por vezes precariamente, na distância e no isolamento, zonas longínquas da Escócia: o Jura, as ilhas de Mingulay e Skye. Mais tarde, são as viagens na Líbia e na Namíbia. Aquela carrinha nesse dia, casas desabitadas, tendas, ou muitas vezes apenas o céu como tecto, nada disso em Jules significa uma vida nómada ou carenciada, nem uma opção excêntrica ou alternativa que alguma tradição britânica acolhe. É uma necessidade fundamental no processo artístico.

Por outro lado, há a ligação à terra que, certamente, nos remete para o nosso lugar no mundo e, concretamente, no globo que temos vindo a perturbar.

1.

Antes, em trabalhos de estudante e numa estadia no Sri Lanka antes de 1980, já há em obras suas sinais relacionados com a construção deabrigos. E, após os estudos, vive entre 1991 e 1994 como os antigos habitantes do Jura numa gruta na desabrida costa da zona, com recursos e conforto mínimos. Nas obras dessa fase trabalha em blocos notas, desenho, pintura, fotografia, filmes curtos (então em super 8 — Figura 1) e construções no terreno — um misto de esculturas e arquiteturas.

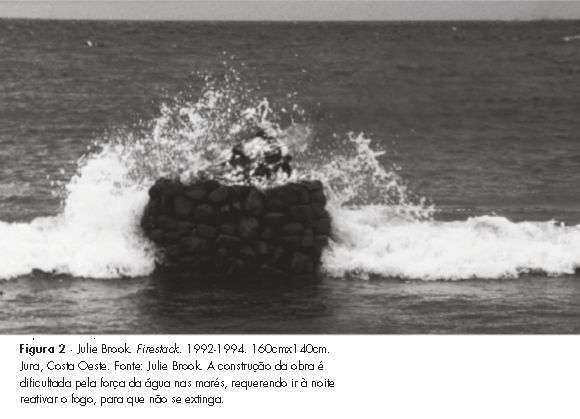

O registo dos locais integra o desejo de apropriação, mais literal nas intervenções in-situ portadoras de um simbolismo que transcende o nosso tempo, invocando formas ancestrais e qualidades imanentes da sua história (celta), ao mesmo tempo parecendo alhear-se disso. Nessa procura subjaz uma imersão no meio envolvente em que a "solidão intensifica a sensação de ser uma habitante íntima na paisagem" (Brook, 1999), devendo entender-se a obra produzida na relação audaciosa do contexto eremita e das caminhadas, dos alimentos e dos materiais necessários que faz questão de obter no próprio meio ambiente, fundindo a sobrevivência e a arte numa prova de liberdade, autonomia, determinação e resistência (Figura 2).

Nas pinturas da mostra The land's edge also (1999) surge repetidamente um tema: uma falésia, sempre do mesmo ponto de vista, com a mesma escala e forma idêntica. Se Monet, na pintura ao ar livre das suas medas de feno ou da Catedral de Rouen destaca a impressão da luz nas diversas horas do dia, Julie procura, sobretudo, uma percepção interior resultante da acumulação de observações patente numa atmosfera expressionista. Meg Bateman (Brook 1999) constata que, embora focada na representação, a atitude da artista implica um fluxo constante que exige o uso de diferentes meios operativos. Apesar do esforço físico envolvido nas obras escultóricas in-situ, Julie assume o prazer destas face à maior dificuldade nas pinturas, reconhecendo nestas uma energia apolínea, enquanto que nos desenhos de cinza e espuma do mar a delicadeza no equilíbrio orgânico entre a ação natural e a intervenção e controle consciente da forma remetem para um universo feminino ou, diríamos nós, oriental.

Para si, o desenho articula as 2 e as 3 dimensões promovendo o compromisso da relação táctil com o visível, nesse sentido interessando-lhe mais como gesto do que transposição da representação da realidade. Assim, os registos são algo grosseiros, pouco detalhados, tão rápidos quando possível, captando em síntese a cor ou a forma, a incidência da luz, frequentemente menos auto-conscientes do que o trabalho posterior.

"Desenhar é como respirar", afirma na conversa com Meg.

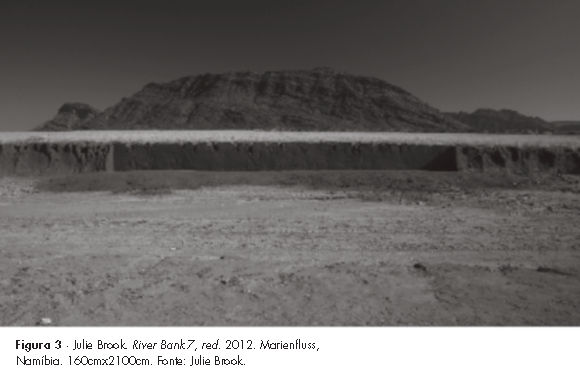

A linguagem do desenho associada à fisicalidade processual sustenta as intervenções de grande escala com pedra, terra e outras matérias, o que os títulos das obras na paisagem de 2011 a 2013 confirmam — "Drawing a line", "Sand line, blue volcanic plates", "Curved rising line, white on white", "Blue line", "Black line on black", "Sand drawing, perpendicular lines". Nesses nomes, Julie enaltece a vocação formal das obras em conexão com o processo gráfico e no respeito da sua integridade física. Já noutro conjunto, o título "Intercepting Light" designa o filme que documenta a experiência e, ao mesmo tempo, um dos fitos principais — a experiência da passagem da luz — e a identificação de cada obra relaciona-nos com o local e eventos nele surgidos (Figura 3).

Esses desenhos na paisagem e os autónomos, em papel, articulam-se com o espaço visando uma pureza da linguagem enfatizada na formalidade nas formas disciplinadas, geométricas, controladas, rigorosas, com sentido clássico, primitivo, universal.

2.

O processo é pois central na sua relação com a linguagem. Em conversa com Dan Sturgis e Chris Breward (Brook, 2013) a artista celebra o fazer como necessidade da ligação com o material na conexão física com a paisagem. Já antes afirmara:

(…) o que quero dizer com linguagem é que exista uma consistência. (…) encontrar uma linguagem é acerca de encontrar uma resposta ao meu ambiente e, também, que o ambiente tenha um efeito sobre mim. (Brook, 1999)

Esse compromisso com a linguagem estabelece-se através do confronto e enamoramento com a terra e as suas manifestações: geologia, calor e frio, luz, ondas, marés, vento. A faceta performativa associada à necessidade do trabalho em relação profunda com a natureza, marcada por grande exigência física e enorme estoicismo, diferenciam-na de artistas com obras afins como Michael Heizer ou Nancy Holt. Artista de facto sui generis, não deixa de se inscrever de algum modo na linhagem da land art escocesa que Richard Long e Andy Goldsworthy pontuam, embora talvez seja mais expressiva a relação com Robert Smithson.

Referindo-se aos Earth Projects, Smithson associa o processo mental aos processos observáveis na natureza no que designa como geologia abstracta, sublinhando a importância do processo primário de tomar contacto com a matéria e usando o exemplo de Tony Smith (Blumberg & Yazaldeh), decisivo para si. Limitado na juventude por uma tuberculose, Smith realiza então pequenas maquetes geométricas com caixas de medicamentos. Em 1951, já a trabalhar como arquiteto com Frank Lloyd-Wright, um acontecimento particular fá-lo entender o sentido profundo da criação artística: ao entrar de automóvel à noite num cruzamento em obras em New Jersey acede a uma estrada proibida que perde os limites e desaparece no terreno, dando por si a conduzir na escuridão, sem marcos na extensão a não ser silhuetas de edifícios e postes.

Smithson compreende que o medo se associa à suspensão e perda de limites e, na sua viragem, à indiferenciação que Ehrenzweig teoriza na procura de indistinção entre "eu" e "não-eu" inerente ao processo íntimo da pesquisa artística, bem como ao sentimento oceânico que Freud trabalha em "O Mal Estar da Civilização" (e Malevich, de resto, já tinha antevisto essa instauração abissal no vazio na ausência de representação do seu "mundo não objectivo").

Trata-se, para ele, de uma espécie de processo de "des-arquitectura", também associável a Julie Brook, empenhada duplamente numa apologia do trabalho e na perseguição do sublime que já Burke associara à perda de limites.

Os desenhos dela com pigmentos oriundos da Namíbia (usados pelas mulheres Himba Herero) também recordam Smithson, para quem a ferrugem, ou seja, o óxido de ferro, é indissociável da presença do metal na cultura contemporânea como material que, mais cedo ou mais tarde, revela a sua vida própria no tempo e, desse modo, é alegórica. Aliás, em Brook encontramos também processos essenciais para Smithson — a oxidação, a hidratação, a carbonização. Por outro lado, se Tony Smith exemplifica a necessidade de muitos minimalistas de formas primordiais e depuradas que parecem emergir da pré-história, isso não significa para Smithson a redução a ideais arquetípicos ou puras 'gestalt' — não são unidades "mas coisas num estado de disrupção aprisionada" (Smithson, 1968), sustentando o lado escuro na arte que contém o caos e que metaforiza a própria mente.

3.

Da evocação dos caminhantes sonhadores de Caspar David Friedrich às andanças de Robert Smithson e Brook, a presença da caminhada a pé em processos e obras de arte tem vindo a tornar-se recorrente hoje, em parte também na senda de escritores como Henry David Thoreau no texto de 1861, ou de Robert Walser, já no século XX. Recentemente, Rebecca Solnit (2001) aprofunda a capacidade do andar a pé na paisagem em ritmar o pensamento, estabelecendo ecos com as ideias e interpelando o exterior e o interior em consonância. Assim, ocorrem ideias despoletadas por acidentes ou detalhes da paisagem que já lá estavam antes, tal como de resto acontece nas memórias nem sempre involuntárias de outro caminhante convicto, Sebald, para não referir as evocações proustianas.

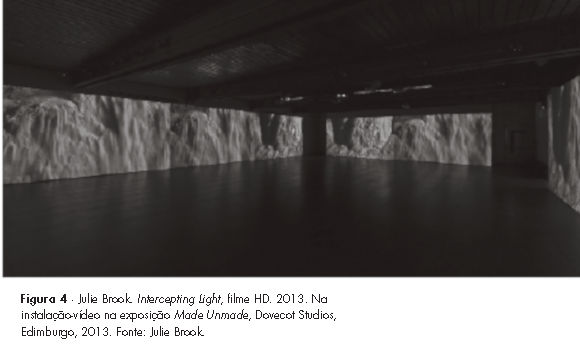

Mas que procura Julie pelo seu pé, na distância? Algo interior também, é certo, suspeitado nos seus primeiros filmes do Jura (Figura 1), cujos excertos Vítor Gonçalves usa em "A Vida Invisível" (2013) para ficcionar uma persona múltipla, hesitante entre um passado cristalizado numa casa e um caminho desconhecido. Julie coloca questões respeitantes à linguagem mas que se situam num plano anterior à própria linguagem. Ao escrever sobre a sua obra, Richard Holloway lamenta a falibilidade da verbalização da experiência a que a arte incita, e a perda que a especialização na linguagem acarreta ao ser humano face à capacidade de leitura do ambiente por outros animais. A visão, o olfacto, a percepção sensorial aguda e sinestésica, conferem um poder de interpretação de sinais que o ser humano tem perdido. "…tornámo-nos monoglotas que já não sabem ler a terra" (Holloway, 2013). Nesse sentido, a necessidade de Julie de contacto primário com a natureza (que os filmes recentes tentam mostrar — Figura 4) justifica-se pela desafio à sua capacidade, também animal, de percepção, numa relação integral com o espaço. É assim que, no final, o que Julie canaliza através do seu trabalho "é a própria terra", afirma o mesmo autor, e uma celebração da vida nos lugares, nos jogos de luz e sombra, na transiência das coisas, até "que também nós passemos — porque passaremos pela certa — soprados como a areia no deserto mutante."

É, pois, longe, em locais a centenas de quilómetros da cidade mais próxima, que Julie desenvolve o seu trabalho essencial, com materiais que o próprio espaço natural propicia quando percorre a pé territórios selvagens. Então, a existência afirma-se na experiência necessária, na sublimação do esforço físico da caminhada, exigente e demorada, transformando o tempo dos passos e o espaço aberto onde evolui, passo a passo, num lugar sem corpo, sem coordenadas e sem tempo.

(…) No fim ela perder-se-á ali dentro. Essa parte controladora de si mesma irá ceder. Finalmente ela estará livre para habitar a estranheza feita do que pode acontecer no seu interior. Esse lugar onde ela pode dar expressão à sua própria linguagem. (Gonçalves, 1999)

Inusitado estúdio, construções improvisadas em grutas, em casas, tendas, esse é o quarto de Julie, como o de Virgínia Woolf, inteiramente seu: no seu caso, sem tecto, a céu aberto, é como se a forma ancestral de um tal quarto só para si tomasse a escala do mundo, com ele interiorizando o sonho de um tempo geológico ou, quiçá, da abolição do próprio tempo. E, nas suas formas geométricas na terra, é legível o perfil desse quarto e o seu apagamento.

Conclusão

O país em que, em 1794, passeia Xavier de Maistre, cabe numa sala e distribui-se por uma cama, uma mesa, algumas cadeiras e uma poltrona, uma lareira, uma secretária, tudo reflectido num espelho a par dos materiais da escrita. Numa outra viagem, Vila-Matas pergunta porque "não haveremos de ser — homens, deuses, mundo — sonhos que alguém sonha, pensamentos que alguém pensa, situados sempre fora do que existe." (Vila-Matas, 2004: 237).

Ao longo dos tempos, as diferentes culturas que nos formam viram ou inventaram deuses, ninfas e espíritos dos lugares e dos elementos. No mais diáfano do ar e do vento, no recôndito de árvores, lagos, rios, mares, falésias, montanhas e pedras, tanto na terra como nas casas e nas cidades, tem sido comum o desejo ou suspeitas de vozes, presenças. E seria no eco dessas vozes, quiçá de anjos, que os artistas colheriam as ideias das suas obras. A sua aptidão primeira consistiria assim na difícil escuta dessas vozes.

Mas talvez os próprios artistas sejam, eles mesmo, anjos com a função de descobrir ecos distantes escondidos nas coisas — na terra e nas casas feitas pelos homens — quando tudo se confunde à superfície do tempo. A arte será, então, o trabalho de dar forma à voz dos anjos, e essa voz em si, por dentro do esquecimento que um tempo mais profundo esconde.

Contudo, quando ele viu Julie, adormecida na carrinha, não podia suspeitar disso e do que seria a vida de ambos numa terra à partida extensa, que tanto muda connosco e que, cada vez mais, sabemos tão pequena como um quarto, tão frágil para acolher o futuro.

Referências

Bateman, Meg. Conversa com Julie Brook. In Brook, Julie (1999) The land's edge also. Paintings, drawings, sculpture, film (1993-1999). Catálogo de exposição. Glascow: Collins Gallery & The University of Glascow, 1999. [ Links ]

Brook, Julie (1994) Arts: Where the wild things are, entrevista a Fiammetta Rocco. The Independent, 6 de março de 1994. [Consult. 2014-05-21] Disponível em URL: http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/arts-where-the-wild-things-are-julie-brook-is-a-landscape-artist-with-a-difference-she-lives-under-an-arch-of-rock-on-the-coast-of-distant-jura-fiammetta-rocco-feature-writer-of-the-year-visited-the-island-to-find-out-what-made-her-take-such-an-elemental-journey-1427316.html [ Links ]

Brook, Julie (1999) The land's edge also. Paintings, drawings, sculpture, film (1993-1999). Catálogo de exposição. Glascow: Collins Gallery & The University of Glascow, 1999. [ Links ]

Brook, Julie (2013) Made Unmade. Skye and Edimburg: Young Films and Dovecot Studios. [ Links ]

Blumberg, Naomi & Yazaldeh, Ida, Tony Smith, American Architect, Sculptor and Painter. In Enciclopaedia Britannica on-line [Consult. 2017-01-19] Disponível em URL: https://www.britannica.com/biography/Tony-Smith [ Links ]

Gonçalves, Vítor (1999) Texto sem título. In Brook, Julie (1999) The land's edge also. Paintings, drawings, sculpture, film (1993-1999). Glascow: Collins Gallery & The University of Glascow, 1999. [ Links ]

Gonçalves, Vítor (2013) A vida Invisível. Filme de longa metragem. Rosa Filmes e Young Films. Portugal. [ Links ]

Holloway, Richard (2013) The World in a Grain of Sand. In Book, Julie, Made Unmade. Skye and Edimburgh: Young Films and Dovecot Studios. [ Links ]

Smithson, Robert (1968) A sedimentation of the Mind: Earth Projects. In Flam, Jack (Ed.) (1996) Robert Smithson: The collected writings. Berkeley and Los Angeles: university of Califormina Press, p. 100-113. [ Links ]

Solnit, Rebecca (2001) Wonderlust. A History of Walking. London: Penguin Books. [ Links ]

Vila-Matas, Enrique (2004) A viagem vertical. Lisboa: Assírio & Alvim. [ Links ]

Enviado a 25 de janeiro de 2017 e aprovado a 15 de fevereiro de 2017

Correio eletrónico: i.sabino@belasartes.ulisboa.pt (Isabel Sabino)