Introdução

Este estudo tem como objetivo identificar os lugares de Lisboa onde, no século XVI e nas primeiras décadas do século XVII, a respetiva população convivia, de modo informal e espontâneo, fora dos limites impostos pelo exercício das respetivas profissões, da atividade associativa, como a das confrarias, ou de quaisquer atos ritualizados, como celebrações públicas, religiosas ou laicas, mas na decorrência dessas circunstâncias. Estas últimas, no entanto, não serão a nossa preocupação neste trabalho, mas sim os atos de sociabilidade informal que propiciavam. Seguimos, para este fim, a opção técnico-metodológica aplicada por Maria Alexandre Lousada à análise das sociabilidades na cidade desde os finais do século XVIII a 1834: “reconstruir a morfologia das estruturas e das ações de sociabilidade, da relação das atividades com os espaços onde se desenrolam, das motivações dos atores e dos seus sistemas de perceção e representação, quantificando o fenómeno e revelando a sua importância na Lisboa de então” (Lousada, 1995, p. 19). Se alguns dos lugares aqui assinalados são comuns aos encontrados por esta autora, dado tratar-se do mesmo espaço urbano, a diferença temporal e as alterações entretanto ocorridas no urbanismo, principalmente as que foram provocadas pelo terramoto de 1755, assim como as transformações económicas, sociais e culturais que atingiram Lisboa entre a época aqui tratada e os finais de Setecentos, tornam pertinente esta abordagem.

O conceito de sociabilidade foi sistematizado por Maurice Agulhon, que encontrou exemplos do uso deste termo na França setecentista, ora com o sentido de amor ao próximo, por Charles Bonnet, ora como inclinação do carácter de certos povos para a convivência, como em d’Alembert (Agulhon, 1977, pp. 7-14). Já no século XIX, segundo o mesmo autor, Michelet tê-lo-á utilizado para caracterizar a sociedade mais sofisticada que resultou do progresso e da civilização das Luzes. No século XX, a sociologia fez enveredar o estudo da sociabilidade para o âmbito das associações em sentido geral, como a família, o núcleo paroquial, a comunidade local, o grupo profissional ou etário, o partido político, o clube desportivo e outras semelhantes (Agulhon, 1977, pp. 12-13). Em Portugal são significativos no aprofundamento do tema da sociabilidade, além da obra que salientámos no início (Lousada, 1995), a de Maria Antónia Lopes, Mulheres, espaço e sociabilidade: A transformação dos papéis femininos em Portugal à luz de fontes literárias (segunda metade do século XVIII), publicada em 1989, de Nuno Luís Madureira, Cidade: Espaço e quotidiano (Lisboa 1740-1830), de 1992, de Maria de Lourdes Costa Lima dos Santos, Intelectuais portugueses na primeira metade de Oitocentos (1985), de Maria Ana Bernardo, Sociabilidade e distinção em Évora no século XIX: O Círculo Eborense (2001) e de José Machado Pais, A prostituição e a Lisboa boémia do século XIX a inícios do século XX (2008).

Para este estudo servimo-nos principalmente de processos inquisitoriais cujos depoimentos aludiam, de forma clara e, por vezes, pormenorizada, a sítios da cidade onde se tinham travado conversas e trocas de informações relevantes para o levantamento desses processos. O fim aqui perseguido não foi, como afirmámos, a matéria das infrações em causa, mas antes os locais e as circunstâncias em que as revelações ocorreram, por estas, no seu conjunto, poderem constituir uma amostra dos lugares e modos de convívio quotidiano da população, fora dos quadros formais atrás referidos, questões centrais da presente análise.

Neste sentido, importa sublinhar que muito dificilmente se encontram fontes que, de modo sistemático, se refiram a locais específicos onde certos factos ocorreram, como nos depoimentos realizados perante os inquisidores. Extremamente rigorosos, exigiam ao denunciante grande minúcia nas suas acusações, nomeadamente quanto ao “onde” e ao “quando” certos factos tinham ocorrido. Posteriormente a estas fontes, só os processos políticos do reinado de D. Miguel revelam, de forma também sistemática, semelhante grau de pormenor (Fonseca, 2021, pp. 303-320) ou, muito mais recentemente, os processos da PIDE/DGS. Mas como o que nos interessa neste estudo são mais os locais do que as pessoas, e partimos do princípio de que os moradores de Lisboa, quer fossem cristãos-velhos ou cristãos-novos, suspeitos ou insuspeitos pelo Santo Ofício, circulavam nos mesmos locais da cidade e neles conviviam, independentemente dos assuntos das conversas que mantinham, optámos por usar esta fonte.

Atendendo a que o Fundo da Inquisição de Lisboa, à guarda do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, conta com mais de 18 000 processos, só entre 1537 e 1579 (Giebels, 2018, pp. 502-506), aos quais acrescem os que se lhes seguem até à quarta década da centúria seguinte, seria impraticável que o mesmo fosse consultado na sua totalidade. Por isso, foram analisadas largas centenas respeitantes ao período objeto deste estudo, na sua maioria sem elementos de interesse para o tema em vista. A pesquisa terminou quando os locais evocados pelos denunciantes ou testemunhas se começaram a repetir, o que fazia prever que a sua continuação se tornaria redundante.

Os lugares e as formas de convívio

A cidade em que essa sociabilidade decorria tinha beneficiado de importantes transformações no reinado de D. Manuel I (1495-1521), com o prolongamento da área construída em direção ao Tejo e um reforço da monumentalidade da frente ribeirinha e áreas circunvizinhas, incutindo-lhes também maior funcionalidade. O primeiro propósito foi alcançado com a edificação do novo paço real sobre as antigas tercenas de D. Dinis e a conquista ao rio de terrenos de aluvião, dando origem a um grande terreiro voltado a sul, limitado a oriente pela Alfândega Nova, iniciada neste reinado. O segundo, pelo aumento em altura e imponência dos prédios virados para o terreiro, pela renovação da rua Nova dos Mercadores com a uniformização e dignificação das suas fachadas sobre colunas de pedra, e pela abertura da rua Nova del Rei, unindo a parte ocidental da rua Nova ao Rossio, sobre um antigo veio de escoamento de águas. Neste último foram concluídas as obras do Hospital de Todos os Santos, com a sumptuosa frontaria voltada para a praça (Carita, 1999, pp. 53-79).

Para além destas medidas, foram também realizadas alterações no centro da urbe, tais como o início da construção das instalações da Misericórdia, o derrube dos balcões que impediam a circulação de cavaleiros, o alinhamento das casas, o calcetamento de ruas, assim como a renovação de diversos chafarizes (Carita, 1999, pp. 60 e 82-83). Destes, o mais importante foi o Chafariz del Rei, de origem medieval, várias vezes beneficiado com novos encanamentos de água e reestruturado e embelezado por D. Manuel em 1517. Em 1598 o município voltou a reforçar o caudal de água que o alimentava, com novas obras executadas sob a direção do arquiteto do Senado camarário, Nicolau de Frias (Serrão, 1999, pp. 183-184). D. João III daria continuidade a este programa com a conclusão da Misericórdia e, em 1534, da Alfândega Nova e do Terreiro do Trigo, paralelo a esta, iniciado no seu tempo (Flor, 2019, p. 26; Caetano, 2004, p. 163). O reinado de D. Filipe I (1581-1598) ficaria assinalado, entre outras construções, pela edificação, entre 1581 e 1585, do grande Torreão do Paço da Ribeira, da traça de Filippo Terzi e Juan de Herrera (Miranda, 2019, p. 32), que marcaria daí em diante, e até ao terramoto de 1755, a imagem da cidade.

Foi neste cenário, e noutros menos centrais e até em lugares arrabaldinos, que decorreu a vida quotidiana dos habitantes da cidade no século XVI e primeiras décadas do século XVII, quer no que dizia respeito às diversas atividades laborais, quer à sua participação nas obrigações religiosas e atos cívicos. Mas, igualmente, a convivialidade informal ou casual entre os homens e mulheres que, ao longo desse tempo, viveram na urbe do Tejo. A construção social desses lugares decorreu dos objetivos dos atores implicados nos eventos referidos e da sua interação com os próprios lugares, cujas características favoreceram a sua escolha pelos primeiros (Lousada, 1995, p. 12).

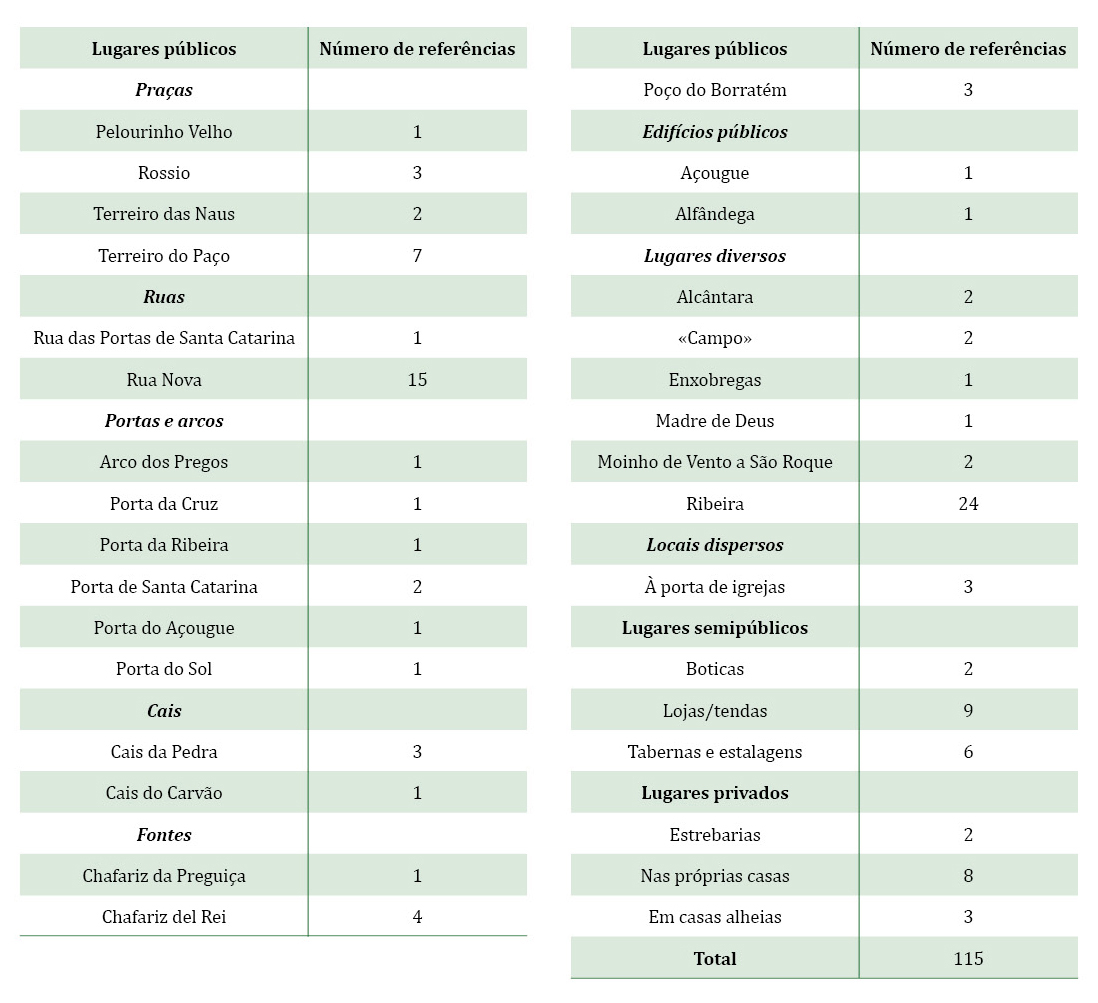

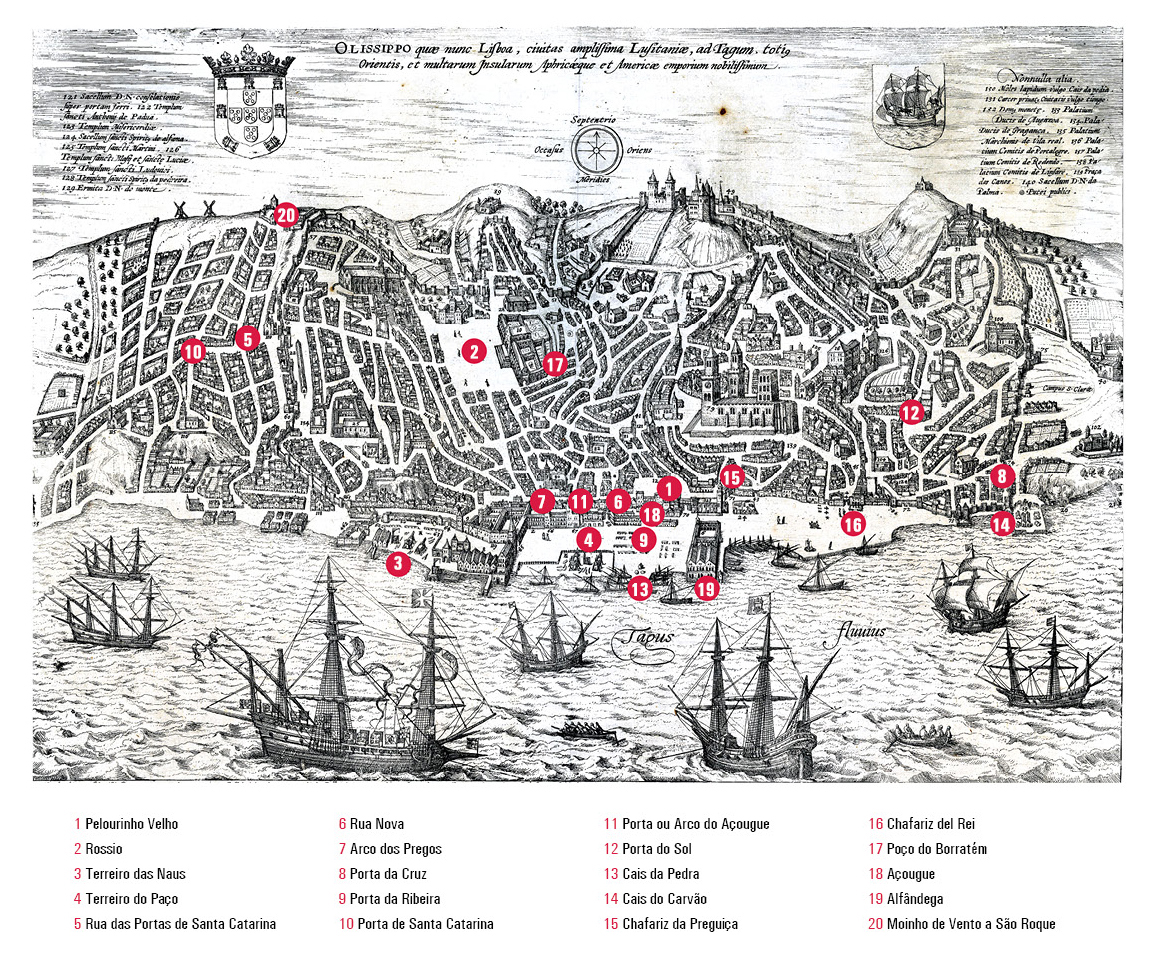

As fontes principais deste estudo foram 102 processos, entre 1542 e 1632, da Inquisição de Lisboa, que fazem referência a 115 ocorrências diferentes sucedidas em vários locais da cidade. Alguns destes repetem-se frequentemente, o que evidencia a sua importância como lugares de encontro e sociabilidade (ver Tabela 1 e Figura 1).

Figura 1 Planta da cidade de Lisboa com a localização dos lugares referidos nas fontes inquisitoriais, retirada de Civitates Orbis Terrarum, Georg Braun e Franz Hogenberg (1596).

O sítio mais vezes mencionado pelos participantes nesta amostra, quase todos denunciantes ou testemunhas de outros perante o Santo Ofício, é a Ribeira, topónimo de lata abrangência, pois aplicava-se a uma vasta frente urbana voltada para o Tejo. A escolha deste espaço para a sociabilização deveu-se, sem dúvida, às suas características. Acima de tudo a amplidão que numa cidade ainda caracterizada por um urbanismo medieval, de ruas estreitas e tortuosas (Araújo, 1990, pp. 18-19) era particularmente atraente para os habitantes e aprazível por ser um lugar fresco, devido à presença próxima da água e à vista sobre o rio, com as embarcações que o sulcavam, assim como sobre a margem sul. Bartolomé de Villalba y Estaña, autor do Pelegrino curioso, descrevia assim o ambiente social ribeirinho cerca de 1575: “Dava-lhe muito gosto ver na margem do rio tanta multidão de gente, tanto concurso de pícaros, de vadios, de negros, de negras despidas […] carregando umas tinas de água em que cabiam uns quatro cântaros” (Villalba y Estaña & Confalonieri, 2002, pp. 67-68). Esse largo espaço inspirava todo o tipo de conversas, oferecendo a privacidade necessária àquelas que exigiam maior reserva. Era também muito central e concorrido, por se situar junto aos principais locais de comércio e oficinas artesanais, assim como ao desembarque das naus ligadas ao tráfico internacional e das barcas que abasteciam Lisboa de toda a espécie de géneros de produção interna (Reis, 2015).

Gonçalo Rodrigues, sapateiro, declarou em 1570 que costumava encontrar-se com o calceteiro (alfaiate de calças) cristão-novo Manuel Fernandes e com o tio deste, Diogo Lopes, e falavam “nas guerras que iam pelo mundo entre luteranos e católicos […] e praticavam isto aos domingos às tardes pela Ribeira”1. Noutra ocasião, “achando-se ele na Ribeira com certa companhia”, encontrou o físico Fernão Guterres, filho de João Guterres, mercador de especiarias da Índia. “Estando o dito Guterres a cavalo e eles a pé”, “vieram a falar nestas guerras dos Luteranos, dizendo-lhes o mesmo que essas guerras eram bons sinais de poder vir algum bem para eles”, o que o levou a depreender que tal poderia significar a vinda do Messias2. Também António Fernandes, “andando passeando à boca da noite por esta Ribeira”, em 1567, com um grupo de amigos cristãos-novos, declararam-se uns aos outros como adeptos do Judaísmo3. Francisco de Espinosa costumava igualmente encontrar-se com amigos na Ribeira e noutros sítios “por onde se topavam”4. João, escravo mourisco, afirmou em 1562 que via muitas vezes “na Ribeira e no cais” um turco de um corregedor, que andava “com capa e espada diante seu senhor”, o qual o tinha convidado a fugir com ele de barco para terra de mouros5.

Na Ribeira viu, em 1514, o viajante flamengo Jan Taccoen, senhor de Zillebeke, ser desembarcado um carregamento de trezentos escravos vindos da Guiné, facto que muito o impressionou e de que resultou uma das duas únicas descrições desenvolvidas do mesmo tipo de toda a história da escravidão em Portugal (Fonseca, 2014, pp. 101-102).

Em segundo lugar em número de ocorrências surge a Rua Nova, referida desta forma, ou como Rua Nova dos Mercadores e Rua Nova dos Ferros. Correspondia à Grand’Rue das cidades medievais francesas (Leguay, 1997, pp. 11-12). Esta via desenvolveu-se paralelamente à margem do Tejo, ao longo da muralha de D. Dinis, da parte interior, criando um eixo de circulação prolongado na Baixa da cidade (Carita, 1999, pp. 27-31). Seria, como foi aludido, objeto de grandes melhoramentos no reinado de D. Manuel I, tendo sido calçada e as suas fachadas demolidas e refeitas com maior sumptuosidade, assentes sobre colunas. Nela tinham os seus negócios os mercadores de artigos de luxo, os banqueiros e cambistas, assim como os livreiros, todos lado a lado no troço oriental, perto do Pelourinho Velho (Fonseca, 2019, p. 19). Mas, existiam igualmente mercadores de panos, vestuário e calçado, assim como boticários, barbeiros e cerieiros (Buarcos, 1916, p. 92). A via dividia-se em duas secções, a ocidental, pertencente à freguesia de São Julião, designada por Rua Nova dos Mercadores, e a oriental, pertencente à da Madalena, conhecida por Rua Nova dos Ferros, devido a um gradeamento de ferro colocado longitudinalmente ao longo da rua, frente às lojas dos cambistas e grandes mercadores (Silva, 1987b, p. 95), que se destinava a proteger estes estabelecimentos da proximidade dos populares que circulavam pela movimentada artéria. Sendo este tipo de gradeamentos uma prática comum na Alemanha do Renascimento, como em Augsburgo e Nuremberga, Annemarie Jordan sugeriu que tivesse sido por influência dos mercadores germânicos da cidade que o município o tivesse mandado instalar (Gschwend & Lowe, 2015, p. 107).

Conforme demonstram as fontes inquisitoriais, esta grade tornou-se um local de convívio muito usado pelos passantes, por aí se poderem encostar comodamente a conversar. Exemplo disso foi, em 1561, o flamengo João de Góis, oleiro de azulejos, que declarou que “estando ele na Rua Nova se encostou aos ferros da dita rua e esteve praticando com um Jaques flamengo lapidário”. Este queixara-se de estar muito mal de uma perna e ele aconselhara-o a ir a Santo Amaro e a rezar algumas orações e dar uma esmola, para se curar6. No ano seguinte, encontraram-se Mestre André e Francisco Gomes, antigo mercador, e “estando praticando ambos aos ferros da Rua Nova” vieram a discutir as “novas e revoltas que havia pelo mundo”7. Em 1570, estando o bacharel em cânones Manuel Travassos e Fernão Gomes, filho do físico Simão Gomes “nos ferros da Rua Nova”, falaram do Santíssimo Sacramento do altar, concluindo que “não estava nele Nosso Senhor”8. Este uso é ainda confirmado por uma fonte iconográfica, um pormenor da pintura que representa a Rua Nova, pertencente à coleção da Kelmscott Manor (Reino Unido)9, que mostra um homem debruçado sobre o gradeamento, do lado de dentro do mesmo, aparentemente a falar com outro, aí encostado, mas do lado de fora (Gschwend & Lowe, 2017, p. 14). Grades, muros, balcões, degraus e pequenas construções semelhantes facilmente se transformavam em locais de convívio, pela sua comodidade, desde que se localizassem em sítios centrais e de passagem.

Outros pontos da Rua Nova podiam favorecer a sociabilidade, nomeadamente quando as conversas versavam assuntos que requeriam discrição, como sucedeu com o boticário Francisco Lopes, que devia uma importância em dinheiro a Manuel Nunes Rosa, mercador de sobrado que, “por ser muito rico”, lhe emprestava dinheiro para as suas compras de mercadorias. Num dia de 1592, “estando ambos sós encostados a um arco da dita Rua Nova”, o primeiro queria pagar ao segundo a quantia em dívida, o que este lhe pediu que não fizesse, por ser sábado, dia em que não se dedicava a negócios, mas só a honrar a lei de Moisés10. Em 1603, junto ao balcão da tenda do livreiro João de Carvalho, na Rua Nova, encontrou-se com este o licenciado Duarte Lopes, cristão-novo, o primeiro “da banda de dentro encostado no tabuleiro da porta” e o segundo “encostado da banda da rua no dito tabuleiro”. Foi então que Duarte Lopes confidenciou que já tinha posto na Bretanha, a sua mulher, a sogra e o sogro, João Rodrigues de Elvas, e que ele próprio também haveria de ir, e que o fazia para não serem todos presos pela Inquisição, porque na mesma “davam tormentos e faziam com eles confessar muitas vezes cousas que os atormentados nunca fizeram”11. Também no tabuleiro de Diogo Machado, livreiro da Rua Nova dos Ferros, falaram, em 1570, Manuel Travassos e António Fernandes, moço da câmara da infanta D. Maria. Ao debaterem a guerra que o rei de França travava com os Luteranos, Fernandes afirmara que o monarca tinha obtido uma grande vitória sobre os dissidentes e, como prenúncio dela, fora visto no céu um cálice com o Santíssimo Sacramento, do que Travassos se rira e tivera um gesto de desdém12.

Noutras ocasiões, os encontros ocorriam em plena rua Nova quando dois ou mais indivíduos conhecidos se cruzavam, como o alfaiate Diogo Vieira que, em 1599, encontrou na Rua dos Mercadores um amigo natural de Viseu, que viria a ser acusado de bigamia. Tendo-lhe perguntado pela mulher e restante família, ele respondeu que estavam bem e que só tinha vindo ganhar dinheiro e logo voltaria para casa “para sua mulher”13. Anos antes, numa noite de 1557, o biscainho Pero de Vitória viu na Rua Nova dos Ferros o estudante alemão Lamberto Rustenius “andar passeando” com um clérigo e um livreiro flamengo que trazia livros da Flandres, acusando-os de serem hereges luteranos14. Também “passando pela Rua Nova” se encontraram Jorge, indiano de Cosme Lopes, mercador de escravos, e António, também cativo de um mercador, que veio com ele “na nau da Índia”, tendo falado em fugirem para terra de mouros15. O já mencionado Fernão Guterres, físico, confessou que, estando um dia “na Rua Nova defronte dos livreiros”, dele se aproximou Manuel Travassos que, entre outras coisas, defendeu que “os Luteranos guardavam melhor a lei de Cristo que os Cristãos [sic]”; e, noutra ocasião, “na Rua Nova defronte de um barbeiro”, afirmou que o papa não tinha mais poder que os “santos homens” e que as indulgências não tinham valor16.

De grande circulação era também a Rua das Portas de Santa Catarina17, que unia o bairro da Pedreira a estas portas da muralha fernandina, constituindo, nos séculos XIV e XV, um “elemento gerador e estruturante de todo o conjunto urbano” (Carita, 1999, pp. 36-37 e 40). As vias de entrada e saída das cidades, através das portas das respetivas muralhas, que para elas faziam confluir todo o tráfego de pessoas e produtos, eram por isso essenciais à vida urbana e natural ponto de encontro de quem por elas circulava. As de Santa Catarina, fortificadas exteriormente com duas torres laterais, eram, com as da Mouraria, de Santo Antão e da Cruz, das mais importantes da urbe (Silva, 1987a, p. 25). Foi nela que, num dia de 1590, o tecelão Simão Martins passou por três mouriscos que falavam entre si em aravia e que um deles, D. Alberto, fez um juramento segundo a lei de Mafoma18.

Mencionadas como locais de convívio são as principais praças de Lisboa, tais como o Terreiro do Paço, o Terreiro das Naus, o Pelourinho Velho e o Rossio. As duas primeiras situavam-se junto à Ribeira, dela fazendo parte integrante. O Terreiro do Paço, como foi já destacado, resultou da terraplanagem de uma vasta área de terrenos alagadiços, assim arrebatados ao Tejo (Carita, 1999, p. 62), com o objetivo de proporcionar ao novo paço real uma ampla área envolvente que lhe desse visibilidade, onde se poderiam também desenrolar rituais e cerimónias ligados à corte. Foi, naturalmente, uma das áreas mais movimentadas da urbe, lugar de passagem entre as zonas próximas, de labor para a gente ribeirinha dedicada ao trabalho fluvial e também de lazer e troca de ideias. No Terreiro do Paço, em 1629, Paulo Dias da Silva perguntou a Fernão Lopes, estudante, filho de um confeiteiro, porque trazia ao pescoço umas contas sem cruz, ao que este lhe respondeu que o fazia “por cumprimento do mundo e que não havia mister nelas cruz”. Num outro dia “à noite a horas de Ave Marias”, ambos com Manuel Farto, “começaram a tratar no meio do dito Terreiro do Paço nas cousas” da lei de Moisés19. Foi também nessa praça que Bartolomeu, mourisco do bispo do Algarve, viu Francisco de Barros, mourisco forro que acompanhava o amo como “homem de pé”, a “falar com outros mouriscos no Terreiro do Paço” sobre fugirem do país20. Com o mesmo objetivo foi, em 1564, um turco cativo do senhor D. Duarte falar com Luís Ferreira, também escravo turco, mas do bispo de Portalegre, “estando ele no Terreiro do Paço com a mula de seu senhor”21.

Embora não conste da amostra utilizada neste estudo, refira-se que foi no Terreiro e nas suas proximidades que, em 1514, o já mencionado flamengo Jan Taccoen observou, com espanto, os três elefantes de D. Manuel, com os quais o monarca desfilava pela cidade, descrevendo em pormenor as suas características e habilidades (Fonseca, 2014, pp. 104-105).

O Terreiro das Naus ou da Ribeira das Naus (Pereira, 2020, p. 109) era o local onde se construíam os grandes navios encomendados pela coroa, destinados à navegação transoceânica. Aí “encontrava-se, permanentemente, uma multidão de carpinteiros, ensebadores, calafates, ferreiros, fundidores, carregadores, todos envolvidos num trabalho frenético” (Moita, 1994, p. 150). Apesar de o estaleiro estar cercado (Caetano, 2004, pp. 192-193) por razões de segurança, era possível a circulação de pessoas nas suas imediações, que se deslocavam ao longo da Ribeira em trabalho ou por distração. Por isso, era ali, entre outros locais, que, entre 1566 e 1567, os já referidos Diogo Lopes, Gonçalo Rodrigues e Manuel Fernandes, todos cristãos-novos, se encontravam para falar de questões religiosas22.

Praça de grande importância comercial e social era a do Pelourinho Velho, localizada no extremo oriental da Rua Nova dos Ferros que, segundo João Brandão de Buarcos, era “um chão onde se vende tudo em almoeda […] muitos móveis […] e outro si vendem muitos escravos em pregão” e bens de raiz, pano de linho, ouro e prata (Buarcos, 1916, p. 94). Nesse local, o viajante suíço Leonhard Thurneysser presenciou, em 1555, o leilão de escravos negros, de ambos os sexos, os quais eram minuciosamente examinados pelos compradores em todas as partes do corpo, incluindo as mais íntimas (Herold, 2018, pp. 481-483). Tais aquisições davam, sem dúvida, lugar à troca de impressões entre os intervenientes. Na praça estavam sempre “dez homens, com suas mesas, a escrever cartas e petições às pessoas que delo têm necessidade e nunca estão vagos” (Buarcos, 1916, p. 104). Entre as pessoas que esperavam por serem atendidas travavam-se, naturalmente, conversas de circunstância, das quais poderiam surgir notícias com alguma relevância.

Foi nesse local que Simão Leitão, que tinha vindo da Índia de passagem por Veneza, denunciou Fernão Lobo à Inquisição, que encontrara um dia ao Pelourinho Velho, “onde falaram ambos um pouco”. O denunciante tinha avistado esse seu conhecido na cidade italiana, em trajos de judeu, e vira-o depois em Lisboa em trajos de cristão23. Em 1599, Pero Lopes conversou, no Pelourinho Velho, com Diogo Gomes, boticário, confessando um ao outro que seguiam a religião hebraica24. O Rossio constituía uma das maiores praças da capital, disputando com o Terreiro do Paço a função de “sala da cidade, o espaço onde todas as sociabilidades se cruzavam” (Beirante, 2008, p. 60). Sendo mais antiga que esta, beneficiara de grandes obras no reinado de D. Manuel I, que lhe permitiram reforçar a sua centralidade em termos da estrutura global da urbe (Carita, 1999, p. 78). Entre estas, destacou-se a conclusão do Hospital de Todos os Santos, com as fachadas sobre arcadas, a frontaria sumptuosa da igreja com acesso por uma escadaria de grande volumetria. A canalização de água para o chafariz do Rossio foi motivo de um imposto especial lançado pelo rei (Carita, 2020, p. 65). A praça era local de realização de uma feira atraindo muita gente e que João Brandão de Buarcos, por certo com exagero, considerou superior em volume de negócios às de Medina del Campo, em Castela (Buarcos, 1916, p. 83). Frei Nicolau de Oliveira afirmou, em 1620, que a feira se realizava às terças feiras, com venda de “toda a sorte de pano de linho, canequim, cassa e holanda, e outros panos, linhas, rendas, tranças, franjas e outras cousas semelhantes, além de muita cousa de calçado, linho e estopa pera fiar” (Oliveira, 1991, p. 118). Buarcos junta a essas mercadorias, queijos, alhos e cebolas, louça branca, cestos, ferro, bestas e muitas outras (Buarcos, 1916, pp. 83-86). Neste lugar, Francisco Pires, “preto”, indicou a um amigo, num dia de feira no Rossio, um mancebo que aí vendia calças, dizendo que ele e outros “o tinham atacado”25. O mourisco Jerónimo Fernandes cruzou-se também no Rossio, em 1561, com Joane de Peralonga, cativo do tesoureiro-mor, e este sugeriu-lhe que fugissem para terra de mouros, porque a lei dos Mouros era melhor que a dos Cristãos26. João Duarte, mercador de sedas, “passeando no Rossio”, em 1628, com Belchior Vaz Mendes, mercador de sobrado, foi aconselhado por este, “entre outras práticas que ali tiveram”, a enviar a um irmão que tinha na Índia uma encomenda que sabia que ele possuia, pois ele a saberia rentabilizar27.

Embora a nossa amostra não a inclua, a Ribeira Velha, separada do Terreiro do Paço pelos edifícios da Alfândega e do Terreiro do Trigo, era igualmente um amplo espaço que propiciava encontros e convívio entre a população, por ser local de venda de peixe, pão e outros produtos comestíveis (Silva & Guinote, 1998, p. 28). Aí se viam também dez cabanas, chamadas do Mal Cozinhado, em que se assavam “sardinhas e peixe de toda a outra sorte […] donde comem homens e negros trabalhadores que ganham na Ribeira, e os que se embarcam pera fora nas barcas e barqueiros” (Buarcos, 1916, p. 99). E a própria venda ambulante de azeite, mariscos, favas cozidas, arroz e aletria, que apregoavam pelas ruas muitas negras e brancas (Buarcos, 1916, pp. 229-232) motivavam, por certo, pequenas aglomerações e trocas de opiniões e notícias.

Sítios privilegiados de encontros e de conversas eram, também, as várias portas das muralhas, por serem passagens obrigatórias para quem quisesse sair da cidade cercada para o exterior ou nela entrar. A vista panorâmica incluída no álbum de Georg Braun e Franz Hogenberg, Civitates Orbis Terrarum (1596), inclui, desenhadas e descritas, 35 portas e postigos (Silva, 1987a, p. 27). Nelas se cruzavam moradores e forasteiros, se parava facilmente com um amigo para lhe dar uma novidade ou se escutava o que diziam desconhecidos. Mestre Pero, cirurgião francês, por exemplo, “achando-se à Porta da Ribeira com algumas pessoas que não conhecia”, ouviu o mercador Estêvão de Paris afirmar que em França quebravam as imagens e não criam no papa28. Em 1581, Cristóvão Francisco, cristão-novo, encontrou “à Porta de Santa Catarina” Miguel de Lara, um alferes castelhano já seu conhecido, que lhe disse que andava à procura de livros para um doutor Pareia, que queria reunir uma boa livraria. Ele mostrou-lhe, então, um que tinha comprado a um soldado castelhano que vendia livros obtidos em saques29. E na mesma porta, do lado de fora, encontraram-se, em 1628, o mercador de sedas João Duarte e Jerónimo Luís da Fonseca, mercador de açúcar. Manifestando o primeiro algum receio de ser preso pelo Santo Ofício por motivos religiosos, este disse-lhe que “se se quisesse ausentar para Anvers, que embarcava para lá grande quantidade de açúcar e que lho entregaria e lá viveria à sua vontade”30. Na Porta do Sol, da cerca moura, Simão Leitão encontrou novamente o já referido Fernão Lobo, que tinha conhecido em Veneza, vestido com trajo de judeu e com quem já tinha dialogado31. Em 1567 o cristão-novo Pero Gomes e mais três indivíduos “andando passeando, era quase noite, defronte da Porta da Cruz”, combinaram que na terça-feira da Semana Santa iriam todos a Enxobregas comer umas empadas de peixe, azevias e linguados, o que vieram a concretizar num olival deitados numas ervas32.

Alguns dos cais da Ribeira, por serem locais de tráfego intenso de mercadorias, favoreceram igualmente encontros entre moradores ou entre estes e pessoas de passagem. Foi no Cais da Pedra, localizado no Terreiro do Paço, um dos maiores molhes de embarque e desembarque da cidade (Caetano, 2004, pp. 147-148), que o antes mencionado Mestre Pero falou “com uns mercadores bretões e franceses” sobre os protestantes e as guerras de religião33. No mesmo sítio viu Manuel Ferreira, em 1562, Luís Fernandes, ourives de ouro castelhano. Estando este só e com ar abatido, perguntou-lhe a razão de estar triste e agastado, ao que o ourives respondeu: “Como não quereis que ande agastado pois nom fazem senão prender para a Inquisição gente conhecida?”34. E no Cais do Carvão, António, escravo de Chaul, falou um dia com um índio jau, barqueiro, para que o levasse, com outros, para fora do reino. Este “andava descalço, de carapuça de orelhas e de calções e chapeirão de burel como homem do mar”35. Neste cais, de acordo com a informação de João Brandão de Buarcos, havia “assi à descarga das caravelas e navios, barcas, batéis [...] antre brancos e pretos cento e cinquenta homens” (Buarcos, 1916, p. 71).

As fontes públicas da cidade constituíram também dos principais pontos de encontro e de convívio. A necessidade de transportar água para os domicílios, necessária como era para a limpeza dos mesmos, das pessoas, da louça e utensílios, e para cozinhar os alimentos, fazia com que os seus transportadores se aglomerassem junto dos pontos onde era possível a sua recolha, o que, obrigando a esperas por vezes prolongadas, favorecia a interação e o convívio entre esses agentes.

Jean-Jacques Rousseau, no Essai sur l’origine des langues, viu na relação dos homens antigos com a água um dos fatores da comunicação, ponto de partida das línguas e das civilizações (Roche, 1999, p. 158). Alguns dos chafarizes mais frequentados de Lisboa eram o Chafariz del Rei, na Ribeira de Alfama, e o Poço de Borratém, que era “de grandíssima água e boa” (Buarcos, 1916, p. 98), à entrada da cidade para quem vinha do Vale de Arroios. Os seus utilizadores, naturalmente indivíduos do povo, principalmente escravos e libertos, aí iam recolher água para as casas dos donos. Os que estavam encarregados dessa tarefa eram chamados «moços de chafariz» dos seus amos36. O Chafariz del Rei estava localizado num espaço amplo da Ribeira e dispunha de um adro rodeado por um murete, características que atraíam grande afluência de gente, de tal modo que, segundo o padre Duarte de Sande, até pela noite dentro havia ali servos e criados “em carreira esperando a sua vez” (Figueiredo, 1863, p. 85). As conversas versavam sobretudo as más condições em que viviam e o desejo de se evadirem. O município tomou medidas para evitar que o grande concurso de pessoas desse origem a alterações da ordem ou outros inconvenientes, proibindo que ali permanecesse quem não levasse potes ou quartas, por “poderem estar tratando algumas cousas danosas contra o serviço de Deus Nosso Senhor e bem da República”37. O próprio murete que rodeava o recinto servia de apoio para nele se debruçarem a conversar, como é possível observar no quadro O Chafariz d’El-Rey, atribuído a um pintor anónimo holandês (Serrão, 1999, pp. 178-187).

Mas outras fontes e poços abasteciam de água os moradores e propiciavam a sociabilidade, como o Chafariz do Andaluz, à entrada da urbe e, já dentro dela, o Poço da Fotea, à Madalena, o Chafariz dos Cavalos, em Alfama, o Poço do Chão, acima do mosteiro de São Vicente de Fora, e o Poço dos Namorados, na freguesia de São Nicolau (Ribeiro, 2019, pp. 83-85), este último com uma designação significativa da convivência que propiciava.

Em vários locais, como na encosta de Alfama e noutros, abundavam tanques para lavagem de roupa, que recolhiam água de diversas nascentes. Num deles lavavam continuamente, segundo João Brandão, 300 mulheres (Buarcos, 1916, 95). Descontando o provável exagero do escritor, era este, por certo, como os restantes lavadouros, um sítio apropriado para muitas das moradoras porem a conversa em dia, entre o ruído da água e da vozearia que as rodeava.

O indiano António, atrás mencionado, costumava falar aí, em aravia, com Luís, mourisco de D. Luís de Lencastre, e queixava-se da “má vida que o seu senhor lhe dava e o açoutar muitas vezes, sem nada, por qualquer cousa”38. Em 1563, Gaspar, cativo de um escrivão do Armazém del Rei e rume (turco ou egípcio) de nação, indo ao Chafariz del Rei “por água às costas”, ao encontrar-se com Gaspar, mourisco de João Gomes da Silva, falou com ele “na má vida que neste reino passavam com seus senhores e como os matavam com trabalho e fome e os traziam despidos”39. Hamet, mouro de D. Nuno da Cunha, a quem servia como cozinheiro, estando um dia no Chafariz del Rei, foi abordado por um mourisco conhecido por Papagaio, que lhe perguntou se queria fugir com ele para terra de mouros “porquanto tinha em seu poder um barco de seu senhor com remos e vela”40.

Axem, índio cativo, estando um dia no poço do Borratém “a catar água” encontrou Pedro, escravo de uma forneira, que o desafiou a fugir do reino em conjunto com outros, o que ele não aceitou41. Semelhante proposta fez Cristóvão, índio cativo, a António, abexim também escravo. “Topando-se ao Poço do Borratem”, disse-lhe que andava em busca de uma barca para irem para terra de mouros e que, se não a encontrassem, iriam por terra ao Algarve e daí fugiriam42. E igualmente o fez o turco Tomé, cativo de um fidalgo que tinha vindo da Índia, a Gaspar, mourisco, “estando um dia ambos tomando água no Chafariz da Preguiça”43.

Mas, além dos mencionados cativos e libertos havia, segundo Buarcos, mil “negras do pote”, que acarretavam água do Chafariz del Rei e doutras partes, e a vendiam pelas casas da urbe. Eram escravas que labutavam por conta própria, entregando diariamente aos senhores metade do que auferiam com a venda, retendo para si o restante, para seu alimento diurno, pois à noite comiam e dormiam em casa daqueles (Buarcos, 1916, p. 76).

A recolha da água levava, por certo, também nestes casos, a disputas e discussões, que conduziram à criação, pelo município, de um regulamento que repartiu as seis bicas do fontanário por sexos e condições sociais. Ficou reservada a quinta bica para as “mulheres pretas, mulatas, índias forras e cativas”, em que se integravam as mencionadas mulheres. Igualmente entre estas, e eventualmente entre elas e as que pertenciam a outros grupos, se estabeleciam constantemente conversas de circunstância, sobretudo enquanto aguardavam a sua vez de encher, com os cântaros vazios44.

Instalações públicas como o Açougue (Silva, 1987b, p. 57) e a Alfândega, onde estava o Paço da Madeira, local em que se despachava toda a madeira que vinha de fora (Oliveira, 1991, p. 654), ambas situadas junto ao Terreiro do Paço, eram edifícios em cujas portas se encontravam os moradores, assim como à entrada das igrejas, entre as quais aparecem citadas a de São Domingos, a de São Francisco e a do Carmo. Mas todas as outras o poderiam ter sido, pois, quer no exterior quer no interior dos templos, quem tivesse vontade de conversar ou, simplesmente, de comunicar alguma breve notícia, podia encontrar cenário apropriado para o fazer.

Encostados à porta do Açougue estavam, em 1562, Manuel Ferreira, tosador e o castelhano Luís Fernandes, quando este disse “apartadamente” ao primeiro “que havia nova que em França os Luteranos mataram muitos frades e clérigos”, mostrando-se nisto muito alegre45. Na Alfândega, Francisco de Espinosa encontrara o mercador cristão-novo Jácome Lopes, dizendo-lhe este que o Messias ainda não tinha vindo e ainda havia de vir46.

À porta de São Francisco deparou-se o índio Cristóvão, cerca de 1556, com o mourisco João Batista, tendo-lhe este dito, estando sós: “Bismila, Harramão, Harraem, Harramin, Vilaim”, e que o disse com coração de mouro47.

Além dos encontros casuais em que se trocavam opiniões e as informações mais diversas, ou de passeios de amigos por sítios públicos ao ar livre, existia a sociabilidade inerente a certos locais, como estalagens e tabernas, em que se conversava enquanto se comia e bebia, além do convívio em grupo entre pessoas que se costumavam juntar para esse efeito em lojas e boticas.

Um exemplo dessa realidade ocorreu, num dia de 1629, “em uma loja em que costumava haver conversação de toda a sorte de gente”, quando Paulo Dias da Silva, cristão-novo de 17 anos, tirou uma cruz de pau que trazia ao pescoço e Manuel Farto, que estava com ele, fez da mesma galhofa. No dia seguinte, estando ambos com Jerónimo Freire na sua loja de sedas, este perguntou-lhes se não estavam já desenganados “das santidades e doudices em que até ali tinham vivido”48.

Anos depois, em 1632, “na botica de Diogo de Paz Garcês no canto da Cordoaria Velha aonde se assentam pessoas a conversar”, vários indivíduos disseram que a casa do capelão da capela real, Santos Ferreira, era uma casa de alcouce e de “fanchonos”, em que havia “velhacarias e maldades das ceias e jantares e conversações de homens e moços e mancebos”, o que provocava escândalo, pois se punham, da janela, a desacatar quem passava49. E na botica de Diogo Gomes, ao Pelourinho Velho, debaixo de um alpendre, estando este a sós com Pero Lopes, falaram ambos na lei de Moisés dizendo que a praticavam e nela esperavam salvar-se.

De outra vez, ainda, na casa da fanqueira Catarina Fernandes, situada na mesma praça, tendo-se juntado, além da dona do estabelecimento, Antão Gomes, Branca Gomes, Diogo Gomes, Esperança Simões, Luísa Simões, Manuel Caldeira, Manuel Mendes e Pero Lopes, começou Diogo Gomes a falar sobre o Judaísmo, tendo todos confessado que eram dele crentes e praticantes50.

As tabernas e estalagens eram locais privilegiados de encontro e troca de opiniões, sobretudo quando o efeito do vinho fazia cair inibições relativas a assuntos mais sensíveis. Jacques Le Goff defendeu que, na cidade como na aldeia, a taberna era o grande centro social. Mal vistas pelo clero, como lugares de vício, de jogo e alcoolismo que concorriam com as reuniões paroquiais, as pregações e os ofícios religiosos, era nelas que se propagavam boatos e notícias de realidades longínquas (Le Goff, 1964, pp. 385-386).

João Brandão estimou em 300 as tabernas em que se vendia vinho, em 120 as casas “onde se dão camas d’hospedagem” e em 30 as estalagens, “onde se agasalhava muita gente” (Buarcos, 1916, p. 225).

Em 1551, estando Simão de Paris a jantar com outros franceses e um inglês na estalagem da Bigote, na rua dos Fornos, vindo eles a falar sobre a missa, perguntara a dona da casa ao inglês “porque não alevantavam o corpo do Senhor em Inglaterra”, ao que o interpelado retorquira que, com esse ato, não levantavam mais que pão. Devido a essa resposta tiveram todos que abandonar o local, pois a Bigote disse que não admitia tais palavras em sua casa51. Também por esse tempo, estando a almoçar em casa de Croque Anes seis indivíduos, quatro deles flamengos, vieram a falar sobre as imagens, dizendo todos que não devia haver imagens e que era idolatria fazer-lhes reverência e acender-lhes candeias52.

Em 1561, o francês Guilherme de la Mar confessou ao Santo Ofício que, cerca de um ano antes, estando ele com cinco penteeiros seus amigos “em uma taverna que está ao Poço do Chão, estando assi todos praticando depois de beberem”, ele tinha defendido que “as bulas que o papa dava por dinheiro não prestavam para nada e que o mesmo não tinha mais poder que cada um de nós”53.

Mícia da Silva, natural de Marrocos e casada com António da Gama, moço de esporas do rei, declarou ao Santo Ofício que o seu marido era jogador e levava alguns mouriscos a casa, alguns da estrebaria do rei. Iam lá “jogar e folgar algumas vezes” e, no meio do jogo, diziam palavras mouras, como juramentos e outras54.

Se recorrermos a outros tipos de fontes, como as literárias, encontramos identificados locais de frequência masculina, nomeadamente os bordéis, também propiciadores de convívio. A eles se referiu Luís de Camões, numa carta escrita de Lisboa, dirigida a um amigo. Contando-lhe algumas das novidades da cidade, aludiu a um prostíbulo recentemente surgido, que comparou à torre de Babilónia: “… e vos certifico que são já as línguas tantas que cedo cairá, porque ali vereis Mouros, Judeus, Castelhanos, Leoneses, frades, clérigos, casados, solteiros, moços e velhos” (Camões, 1946, p. 255).

Os espetáculos de teatro, tais como os que decorriam nos pátios das comédias difundidos a partir do domínio filipino, por não serem transgressores da moral e serem destinados aos dois sexos, embora de natureza diversa, foram, também, locais de convivência. O mais conhecido era o Pátio das Arcas, resultante de um contrato entre o Hospital de Todos os Santos e Fernão Dias de La Torre, que iniciou a atividade em 1593 ou 1594. Nestes locais, onde por vezes ocorriam altercações entre os frequentadores e episódios de violência (Castelo-Branco, 1990, p. 205), atuavam companhias espanholas, que representavam sobretudo peças de autores também espanhóis. Outras formas de sociabilidade ocorriam em várias zonas de Lisboa, por ocasião de festas e touradas, a passagem de cortejos reais e de procissões pelas ruas, ou os autos de fé na Ribeira ou no Rossio (Castelo-Branco, 1990, pp. 189-190), que envolviam grande número de moradores e de forasteiros, constituindo oportunidades de convívio e troca de informações.

Igualmente favoreciam encontros, por certo fugazes, as privadas públicas, destinadas só a homens, referidas pelo nobre Jan Taccoen na memória da sua passagem pela cidade: “[…] para os homens há uma boa e grande privada junto à Ribeira. Vai lá quem quer e tem uns bons cem buracos” (Fonseca, 2014, p. 99). Essas instalações, que já no século XV eram mantidas pelo município numa das vielas próximas do que viria a ser o Terreiro do Paço (Caetano, 2004, pp. 37 e 44), pelas suas dimensões e localização central, contavam, sem dúvida, com grande número de utentes ao longo do dia, o que as tornava num local em que muita gente, ao entrar e sair, se cruzava e podia dialogar.

Um dos processos utilizados neste estudo refere-se, não a um local concreto, mas ao conjunto de espaços de convívio frequentados, neste caso, pelos homens abastados enquanto passeavam. Manuel da Cunha, cristão-velho, escrivão do alcaide e morador no Terreiro do Paço, declarou em 1629 que, na cidade, nos últimos cinco anos, “entre as pessoas de capa preta que falam nas cousas que nela há e que se ajuntam em conversação, ora em uma parte ora noutra, e nas rodas e passeios de amigos”, era pública voz e fama que o juiz do crime Luís de Góis de Matos era sodomita e cometia o “pecado nefando” com diversos mancebos e moços, afirmação que faziam “todos os homens de capa preta” quando ouviam falar nele55.

Relevante neste depoimento é a associação do lazer masculino ao uso de capa preta, trajo que, segundo as fontes iconográficas conhecidas, caracterizou os homens abastados da cidade (e certamente de outros centros urbanos do país) durante o século XVI e primeiras décadas da centúria seguinte. Isso se constata pela já referida pintura que representa o Chafariz del Rei, na qual surgem várias figuras de homens vestidos de preto até aos pés (Serrão, 1999, pp. 178-187) e, sobretudo, na já mencionada representação da Rua Nova dos Ferros pertencente à Kelmscott Manor Collection, datável entre 1570-1619 (Gschwend & Lowe, 2017, pp. 14-15), que mostra vários indivíduos cobertos com longas capas e chapéus pretos, quer fora quer dentro do gradeamento em ferro, sem dúvida pertencentes às classes altas da sociedade lisboeta.

Alberto Souza, na sua obra sobre o trajo popular em Portugal, publicou várias gravuras quinhentistas representando burgueses vestidos de aljuba (peça que se alongava até aos calcanhares) e capas compridas (Sousa, 1924, pp. 10-12, 32, 38 e 39). Os cavaleiros Tron e Lippomani, que em 1580 vieram a Lisboa, em nome da república de Veneza, felicitar Filipe II pela coroa de Portugal, afirmaram que, antes da morte do cardeal-rei, o trajo dos homens da cidade era “mui mesquinho”, devido à pragmática que proibia o uso de sedas. Por isso, vestiam “um saio de baeta preta, calções de pano escocês […] e capa comprida da mesma baeta”. Com o novo rei passaram a usar outros tecidos, como veludo e sedas, mas mantiveram a capa de baeta (Herculano, 1983, pp. 120-121). Já a descrição do viajante flamengo, que passou pela cidade em 1514, Jan Taccoen van Zillebeke confirmava o uso desse género de trajo masculino: “Os homens honrados andam […] com um capote comprido por cima, quase até ao chão, com os braços de fora e inteiro à frente, e a maior parte deles envoltos em longas capas, com capuz ou gorro” (Fonseca, 2014, p. 128). A capa e capote (Oliveira, 1993, p. 98) de cor preta foram, como se conclui, durante mais de um século, um sinal distintivo, talvez mesmo o principal, dos homens das camadas superiores da sociedade lisboeta, aqueles que mais se entregavam ao convívio de lazer, que incluía comentarem o que viam e ouviam pela cidade.

Gianbattista Confalonieri, cónego romano que esteve em Lisboa entre 1592 e 1596, achou que os portugueses se podiam chamar escrutinadores, “porque sendo poucos e ociosos vão sondando as vidas dos outros e assim rapidamente sabem os factos sobre todos […] e de imediato se sabe o que há de novo por toda a cidade, tanto entre os nobres quanto entre os plebeus” (Villlalba y Estaña & Confalonieri, 2002, pp. 240 e 245-246).

Tanto a observação de Confalonieri, como a passagem do mencionado processo sobre as conversas dos homens da burguesia, mostram que o convívio baseado no interesse comum pelos assuntos do quotidiano ocorria por toda a parte, não necessitando de locais específicos. O uso de capa preta, observável quer em obras de arte, quer em descrições sobre a sociedade da época assinalava, pois, um grupo social específico, com condições materiais suficientemente sólidas para que os seus representantes pudessem dedicar bastante tempo ao convívio e ao comentário sobre o quotidiano social. Se o escrivão do alcaide Manuel da Cunha estabeleceu, em 1629, essa associação, foi porque esta, na realidade, era evidente, para si e, por certo, para toda a gente. Nessa medida, parece-nos uma das vertentes mais interessantes da convivialidade na época em análise.

As deslocações para os arredores da cidade, em trabalho ou em recreio, e em dias festivos, criavam oportunidades de convívio entre os que nelas participavam, durante os percursos. Além das mulheres que lavavam roupa entre o Chafariz del Rei e o Chafariz de Dentro, por conta dos moradores, nos tanques para lavagem que aí existiam (Moita, 1994, p. 153), outras iam à ribeira de Alcântara. Buarcos (1916, p. 57) defendeu que havia 3500 lavadeiras e ensaboadeiras na cidade e seu termo. Maria Henriques, mourisca forra, afirmou à Inquisição que costumava ir lavar roupa a Alcântara com outra mourisca que morava às Portas do Mar e que, “assi n’Alcântara como no caminho indo e vindo”, a ouvia proferir expressões islâmicas e “cantar cantigas de mouros em aravia de cavaleiros e d’amores” e, quando as cantava, chorava56.

Beatriz Lopes, num dia em que ia a caminho de Alcântara com Maria Henriques, mourisca forra, esta escorregou e caiu, dizendo: “Alá!” Como ela lhe estranhasse o que dissera, a mesma respondeu: “Tanto monta Jesus como Alá e ele é Deus de nossa terra”57.

Mas, Alcântara, também era lugar de passeio. Em 1562, o cristão-novo Gaspar Fernandes foi “folgar a Alcântara” com o ourives Fernão Gomes e outras pessoas, “e comeram lá todos e folgaram aquele dia”. Depois do jantar, num pátio da casa em que estavam, o ourives, já sob a influência do vinho, disse-lhe que, se fosse rei, havia de fazer com que “a lei fosse toda uma e que todos haviam de ser uns”58. Cinco anos depois, em dia de Nossa Senhora de Março, foi António Fernandes com três amigos “pelo caminho de Enxobregas que vai para Chelas e jantaram todos em um campo junto a uma horta”. Antes da refeição, um deles leu pela Bíblia um capítulo que tratava “da saída dos filhos de Israel do Egito”59.

A mourisca Filipa, a quem, depois de a batizarem “não teve quem a ensinasse cousas de cristã” e que chamava por Alá sempre que “a açoutavam e pingavam”, cerca de 1552 encontrou-se com outras três mouriscas “junto do Moinho de Vento a São Roque”. Uma delas, chamada Soltana, perguntou às companheiras se não queriam fugir do reino, porque “já estava enfadada de lavar e da má vida”60.

Além da convivência entre familiares que ocorria nas respetivas moradas, o mais comum certamente, os domicílios privados, assim como os estabelecimentos comerciais, proporcionavam as condições ideais para conversas mais íntimas entre algumas pessoas. E dessa realidade tão vulgar, mas pouco conhecida, são exemplo as idas frequentes, em 1539, de Isac Menzemero a casa do luveiro Jorge Mendes, durante as quais, segundo este confessou à Inquisição, “recolhido com ele em o sobrado e lugar secreto comunicavam cousas contra nossa Santa Fé Católica”. Os debates prolongavam-se por uma hora ou mais e, para não dar nas vistas, o visitante entrava por uma porta e saía por outra61. Ou o encontro de João Duarte, mercador de sedas já mencionado, com Manuel de Moura, mercador de Portimão que lhe comprava mercadoria para vender no Algarve, “na sua sobreloja”, onde discutiam os preços da mesma, em que ambos se declararam judeus. E o mesmo se passou com Belchior Couceiro, estando “ambos sós no seu escritório, jogando o passa dez”, com uma declaração semelhante62.

Conclusões

Podemos classificar os espaços em que decorreram os breves encontros aqui apresentados em públicos, semipúblicos e privados. Os primeiros, espaços abertos à presença e circulação quer dos moradores quer de quem estivesse de passagem, predominam nesta amostra, embora muitas das revelações que motivaram os processos do Santo Ofício tenham ocorrido no interior dos domicílios, entre familiares, vizinhos ou conhecidos. No entanto, quase não são aqui referidos, pela sua semelhança e pouco interesse para o conhecimento dos lugares de sociabilidade urbana, objeto deste estudo.

Foram as ruas, as praças e lugares a elas intimamente ligados, como as portas do circuito amuralhado, os cais e as fontes, que destacámos, por constituírem “os espaços por excelência da vida popular urbana”, “lugar privilegiado de encontro para a maioria da população […] o teatro da cidade […] onde se é espetáculo, espectador e ator” (Lousada, 1999, pp. 543-544).

Houve também espaços semipúblicos, acessíveis, por princípio, a toda a gente, mas em que vigorava o direito de exclusão de pessoas com comportamento impróprio, como as estalagens, tabernas e lojas. E, como foi dito, alguns espaços privados, nos quais foram travados debates e feitas confidências, que aqui foram mencionados por se destacarem, pelos temas ou pelas circunstâncias, da monotonia dos restantes que decorreram no âmbito privado.

Os indivíduos que protagonizaram os casos apresentados, além de portugueses, eram abexins, biscainhos, bretões, castelhanos, flamengos, franceses, indianos, ingleses, mouriscos norte-africanos e turcos, variedade resultante do cosmopolitismo de Lisboa nessa época. Dos finais de Quatrocentos às primeiras décadas de Seiscentos a população de algumas cidades europeias, como Antuérpia, Lisboa, Lyon, Nuremberga, Sevilha e Veneza, aumentou enormemente, devido às migrações internas e à imigração de estrangeiros. Viajava-se facilmente, a pé, a cavalo e de barco. Era cada vez foi maior o número de poliglotas, de glossários e de manuais de conversação, devido à necessidade de contactos (Hale, 2004, 150-166). Monarcas como o imperador Maximiliano I incentivaram o ensino de línguas. Era um facto corrente existirem mercadores que se expressavam em vários idiomas (Oz-Salzberger, 2015, p. 198).

As profissões ou condições sociais em que se integravam os intervenientes nos exemplos aqui relatados iam desde os ofícios artesanais (de alfaiate, lapidário, oleiro, ourives, sapateiro e tecelão), comércio (boticário, estalajadeiro, fanqueiro, livreiro, luveiro e mercador), transportes (barqueiro) a serviços (cirurgião, clérigo, cozinheiro, físico, militar, moço da câmara da infanta D. Maria), assim como de escravo, de estudante e mourisco forro. Algumas destas ocupações eram características de um importante centro urbano. Tratava-se, por isso, de uma sociedade muito estratificada, desde as elites cujos homens se distinguiam pelo uso de capa preta, até aos escravos. Tal facto era impulsionado por uma forte endogamia dentro dos grupos profissionais e sociais (Cowan, 1998, pp. 89-92).

Entre os temas de conversa que foram aqui evocados predominavam os religiosos (Catolicismo, Judaísmo e Luteranismo), a tentativa de fuga à Inquisição, as queixas dos escravos pelas suas condições de vida e a consequente vontade de evasão para «terras de mouros» e mesmo a nostalgia das mouriscas pela perdida cultura islâmica. Mas também se incluíam a bigamia e a sodomia, tudo domínios que estavam sob a alçada do tribunal da fé, e até os negócios e a saúde. O espaço ocupado por temas religiosos e comportamentos desviantes da norma dominante está exagerado relativamente à realidade, devido à natureza da fonte utilizada, os processos inquisitoriais. Fontes de diferente origem remeteriam, sem dúvida, para outros assuntos bem mais diversificados, como as necessidades básicas do dia-a-dia, relações familiares, questões amorosas, problemas de saúde própria ou alheia, convites para passeios e festas, pequenos negócios, conflitos laborais e tudo o mais que preenchia o quotidiano dos habitantes de uma grande urbe europeia.

Foi a interação dos habitantes ou indivíduos de passagem pela cidade e respetivos interesses, motivações, queixas e receios, com as oportunidades e condições de encontro e conversação proporcionadas por certos lugares, como centralidade, comodidade e privacidade, que levaram à construção social desses locais como espaços de sociabilidade. Também as necessidades de consumo e as condições de acessibilidade de certas ruas e praças por parte dos moradores conduziram a práticas comerciais e artesanais, antes mesmo de estas terem tomado forma física através de estabelecimentos, onde vieram a funcionar negócios destinados à produção e venda de mercadorias.

No caso dos lugares de convívio, a sua maioria, não precisou de ser edificada, despontando ao ar livre ou junto a equipamentos urbanos já existentes, que não tinham surgido com essa finalidade. A exceção a esta regra foram as tabernas e estabelecimentos semelhantes, que atraíam clientes tanto para consumo de bebidas e comidas como para a convivência, senão principalmente para esta. E o mesmo processo ocorreu junto de outros edifícios urbanos, tais como os religiosos e os de diversão.

Como defendeu Ledrut (1988, p. 70), “não há espaço em si, independente do comportamento dos homens”, o espaço é produto, “isto é: nunca há espaço, há espacializações”. Ao percorrê-lo, ao longo do tempo, a população dominou-o e moldou-o, originando efetivamente a cidade (Certeau, 1998, pp. 176-177). Seguindo Mumford (1982, p. 332), nenhum plano urbano pode ser adequadamente descrito segundo o seu modelo bidimensional, pois é só na terceira dimensão, pelo movimento no espaço, e na quarta dimensão, pela transformação no tempo, que surgem as relações funcionais que verdadeiramente o definem. Assim surgiu a Lisboa dos séculos XVI e XVII, do convívio quotidiano dos seus habitantes, mesmo que ocasional, e dos lugares preferidos para o mesmo.