Introdução

O primeiro número da Almanaque foi publicado em outubro de 1959 e o último em maio de 1961, num total de 18 volumes. Com caráter mensal e bimensal, apresentou uma série única, não numerada, e a indicação de tiragem de 15 mil exemplares ao preço de 15 escudos. Apresentando como “Diretor” J. A. de Figueiredo Magalhães, e como “Orientador gráfico” Sebastião Rodrigues, esta revista foi na prática dirigida por José Cardoso Pires, apesar do seu nome, por motivos políticos, nunca ter sido mencionado na respetiva ficha técnica1.

Para além da sua atividade de jornalista, José Cardoso Pires (1925-1998) era na altura já um destacado escritor e dramaturgo (O Anjo Ancorado, 1958, Cartilha do Marialva, 1960, O Render dos Heróis, 1960). “Cronologicamente ligado à geração neorrealista, com a qual partilhou preocupações sociais e resistência à ditadura”, este autor viu proibida a “Coleção Horizonte”, em 1951, onde figuravam, entre outros, Fernando Namora e Vergílio Ferreira, tendo a Direção dos Serviços de Censura (doravante DSC), apreendido o seu livro Histórias de Amor no ano seguinte (“José Cardoso Pires”, 2018). Apesar da sua ligação ao Partido Comunista, “onde militava há vários anos” (“José Cardoso Pires”, 2021), foram, todavia, lacónicos no seu caso, os seguintes registos da PIDE (Polícia Internacional de Defesa do Estado) - em setembro de 1959: “É colaborador dos jornais «Século», «Diário Popular» e «Século Ilustrado». Moralmente nada se apurou em seu desabono. Politicamente é desafecto à actual situação”, e em julho de 1960: “Quando do último período eleitoral mostrou-se bastante interessado a favor do candidato oposicionista pelo que fez propaganda juntamente com outros elementos do reviralho. Depois disso nada mais consta em seu desabono”2. Perante este quadro, cremos encontrar-se assim justificado o facto de, na presente pesquisa, a primeira referência pública à efetiva direção da Almanaque, por Cardoso Pires, ter surgido somente três anos após a revista ter sido descontinuada3.

Afinidades atlânticas

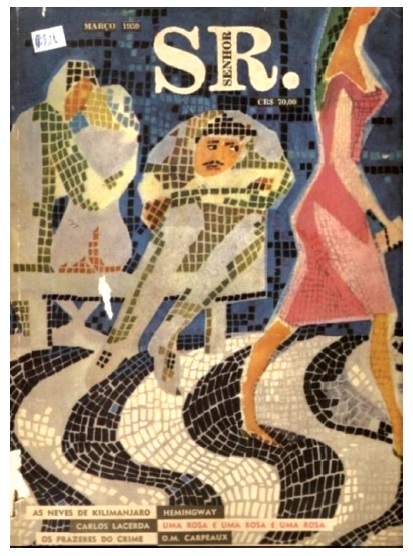

São diversos os indícios que apontam para a probabilidade de Almanaque ter sido inspirada no modelo da revista brasileira Senhor, dirigida por Nahum Sirostki, cujo primeiro número saiu em março de 1959, ou seja, sete meses antes da sua congénere portuguesa. Independentemente doutros fatores de maior relevância, que adiante se apontam, são factuais os detalhes que se podem observar, caso de designações idênticas de conteúdos, vide entre o artigo da Senhor, anónimo, “A infidelidade ao alcance de todos” (1959, pp. 70-71) e o artigo, também anónimo, na Almanaque, no mês seguinte, “O snobismo ao alcance de todos” (1959, pp. 104-109). Acrescente-se, em ambos os casos, a composição gráfica de conteúdos, coerentes com uma semântica visual muito criativa e inovadora para a época. Como observou José Bártolo, a capa de Sebastião Rodrigues (1929-1997), para o número de março de 1960, da Almanaque, “parece citar (…), com as pedras da calçada a compor uma paisagem gráfica” (ex. na Figura 1), a capa do 1.º número da Senhor, de março de 1959, por Glauco Rodrigues (1929-2004), (ex. na Figura 2), (Bártolo, 2015).

Figura 1 Fonte: Almanaque, março de 1960, capa. Créditos: Sebastião Rodrigues; Hemeroteca Municipal de Lisboa

Focando um “público específico”, a Senhor, tal como a Almanaque, era dirigida “ao homem urbano, intelectualizado, de alto poder aquisitivo”, revista que “pautava o que seu leitor devia saber sobre o mundo e o seu país e também como se devia comportar para estar à altura de seu tempo.” (A revista Senhor, 2015). Mais arrojada que a Almanaque, marcando o clima de abertura proporcionado durante o período da presidência do Brasil por Juscelino Kubitschek, também na Senhor, “entre a Guerra Fria e a arte moderna havia ainda espaço para textos e cartoons humorísticos, matérias sobre moda masculina (…), ensaios fotográficos com modelos femininas” (A revista Senhor, 2015), outros pontos de contacto, em suma, no espírito e na forma, que emergem em ambas as revistas.

Publicada entre março de 1959 e julho de 1961, foi devido a conteúdos abertamente hostis a Salazar, que a Senhor foi alvo de, pelo menos, três autos de proibição de circulação em Portugal e de um de apreensão, por parte da DSC4, sendo que o primeiro se refere ao número em foi publicado o artigo do jornalista e escritor brasileiro Fernando Sabino (1923-2004), “Réquiem para o dono de Portugal”. No mesmo podia ler-se: “As revistas brasileiras chegam ao leitor português muitas vezes com as páginas arrancadas - mas não raro se esquecem de arrancar o índice e é o bastante para o povo saber que o brasileiro continua sofrendo com ele a sua desdita” (Sabino, 1959a p. 21)5.

Mas, objetivo prioritário na presente análise, refira-se que no decorrer do último semestre de 1960, também José Cardoso Pires viria a colaborar na Senhor, em consequência, segundo o próprio, de “no começo duma vaga de prisões de intelectuais” se ter retirado da Almanaque “e de tudo o mais, numa fuga, mais ou menos, discreta”, acrescentando: “Colaborador, mas secreto, assinando sob pseudónimo, porque guardava a esperança de poder voltar a Portugal logo que houvesse uma daquelas marés de bonança que sucediam aos vendavais do salazarismo” (Pires & Portela citado em Campino, 2018 p. 3)6. Tendo seguido para Londres, depois para Paris, foi durante a sua estadia no Rio de Janeiro (“estive lá cinco ou seis meses”), que começou a colaborar na Senhor, bem como “no jornal que, na época, mais se vendia no Brasil, que se chamava Última Hora” (Pedrosa, 1999 p. 56).

Da colaboração, na Senhor, em número novamente proibido de circular em Portugal7, poderá ter resultado o artigo “Anti-salazarismo lá e cá”, assinado por Basileu Távora Jr., cremos que um dos pseudónimos utilizados por Cardoso Pires neste contexto. Leia-se o respetivo preâmbulo:

Portugal está cada vez mais em foco, devido às Comemorações Henriquinas. Entre fogos e discursos artificiais, Salazar procura aparentar respeitabilidade. E estabilidade. A verdade é outra. Aqui, e do outro lado do Atlântico, o quadro é bem diverso do que o apresentado pela propaganda estado-novista e alguns prósperos comendadores. Uma longa permanência em Portugal e um estreito convívio com os emigrantes portugueses de diversas camadas sociais, permitiram apresentar a imagem aproximada da situação atual do salazarismo. E, se não divulgamos mais dados isso se explica. Não desejamos auxiliar a PIDE nem fornecer a ninguém o passaporte para o Tarrafal8.

De regresso a Portugal9, Cardoso Pires voltou a integrar a equipa da Almanaque, nova fase que assinalou, como refere Sara Campino, uma reformulação de conteúdos “a partir do número duplo referente a dezembro de 1960-janeiro de 1961”, resultante da experiência na Senhor (Campino, 2018 p. 3). Essa tinha sido “decisiva”, segundo Cardoso Pires, “para finalmente pôr em prática o programa do Almanaque, que tinha sido tratado até então (…) de um modo bastante convencional”, acrescentando a mesma autora: “A responsabilidade coletiva pelos textos escritos sob anonimato, que se usou de um modo mais generalizado, embora não exclusivo, na primeira fase”, passou a ser complementada com a inclusão de “uma secção com a «Biografia dos Participantes» e a ampliação do número de peças escritas assinadas” (Campino, 2018, p. 3). Sublinhe-se que é precisamente nesta fase, ao longo dos últimos quatro números da revista, que se verifica uma incidência de temas e abordagens mais sensíveis perante o quadro político vigente na altura.

Entre A Semana e a Almanaque: uma alteração inesperada

Foi a redação da Almanaque igualmente constituída por Luís de Sttau Monteiro (1926-1993), Alexandre O’Neill (1924-1986), Augusto Abelaira (1926-203), José Cutileiro (1934-2020), Vasco Pulido Valente (1941-2020), incluindo posteriormente outros colaboradores, como Armando Baptista-Bastos (1934-2017) e José Palla e Carmo (1923-1995). Para lá de Cardoso Pires, também este conjunto de personalidades revela até que ponto a revista assentou numa fórmula de tom marcadamente oposicionista, apesar de naturalmente contida na maioria dos conteúdos.

Contemporâneos da Almanaque, os romances de Sttau Monteiro Um Homem não Chora (1960) e Angústia para o Jantar (1961) tinham retratado impiedosamente a burguesia lisboeta e de forma indireta o regime. A publicação da sua primeira peça teatral, Felizmente há luar!, no mesmo ano, apesar de não censurada, constituiu por outro lado uma analogia óbvia, entre o julgamento e execução de Gomes Freire de Andrade e o sistema ditatorial português10.

O’Neill, tendo-se afastado, em 1951, do Grupo Surrealista de Lisboa, de que foi cofundador, tinha por sua vez publicado No Reino da Dinamarca (1958), sua primeira obra de consagração como poeta (eivada de crítica social), mantendo um empenhamento cívico e político que o levou a ser detido, segundo a PIDE em “manifestações subversivas de carácter comunista”11.

Quanto a Abelaira, jornalista,12 cuja estreia literária, A Cidade das Flores, foi também contemporânea da Almanaque (1959), tinha pretendido, no enredo desse romance, passado na Itália fascista, também estabelecer uma analogia com o regime português.

À data, jornalista, Baptista-Bastos tinha publicado O Cinema na Polémica do Tempo (1959), tendo sido expulso d’O Século, dada a sua implicação na Revolta da Sé, em 12 de março de 195913.

À data, estudantes, respetivamente da Faculdade de Medicina de Lisboa (Cutileiro) e da Faculdade de Direito de Lisboa (Pulido Valente), constava o segundo como editor do jornal Quadrante, da respetiva Associação Académica14.

Quanto a Palla e Carmo, tinha já colaboração dispersa por algumas revistas literárias, assinando os seus textos como José Sesinando (os seus nomes próprios), sendo também tradutor de autores anglo-saxónicos e irmão do arquiteto, escritor e fotógrafo Victor Palla15.

Para lá da equipa constituída, as circunstâncias que rodeiam o lançamento da Almanaque levantam algumas interrogações. Na pesquisa sobre o necessário processo de autorização, por parte da DSC, a documentação disponível revelou-se omissa, não constando nem do “Registo de pedidos para novas publicações desde 1-4-1955”16, nem da “Inscrição dos Registos de Imprensa”17.

No que diz respeito ao editor, o Grupo de Publicações Periódicas Lda., surgiram, contudo, alguns dados. Estes referem-se ao requerimento para a edição de um periódico intitulado A Semana, em 1958, a que se pretendia dar uma “feição inteiramente independente, quer sob o aspeto político, quer mesmo no seu objetivo de crítica a assuntos de interesse nacional e particularmente ao de temas literários, científicos e artísticos”, acrescentando-se: “Incluirá reportagens, entrevistas e estudos como igualmente informações de atualidade internacional”18. Verificam-se, contudo, discrepâncias entre aquilo que, mais tarde, referiu Cardoso Pires e os elementos colhidos nessa documentação (“o Grupo de Publicações Periódicas Lda. propõe-se, como proprietário, proceder à publicação de um jornal que terá como título «A Semana» (…), propondo-se como seu diretor o Sr. Dr. Joaquim Aires de Figueiredo Magalhães e editor o Sr. Marcelino Nunes Correia”):

O Figueiredo Magalhães (…) queria fazer uma revista de grande qualidade (…) com nome de que eu nunca gostei («A Semana»). Queria uma coisa semanal, com piada. Então eu fui fazer um estágio numa grande revista da altura, da Mondadori, a «Epoca», italiana. (…) Mas como era um gajo muito rico estava convencido de que a censura não existia. Quando apresenta a papelada para a revista semanal, aparece-lhe uma nega a dizer que a direção - que era eu - não lhe merecia confiança, que sugerisse outros nomes. E o Magalhães teve a dignidade de não sugerir nada, pelo que a revista acabou sem ter começado19.

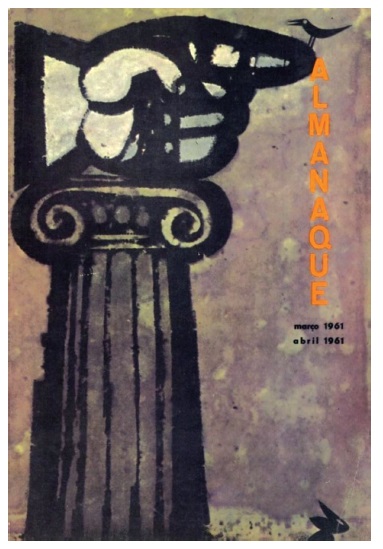

Figura 3 Fonte: Almanaque, março de 1960 - abril de 1961, capa Créditos: João Abel Manta; Hemeroteca Municipal de Lisboa

Através da aquisição das quotas do historiador Luís Reis Santos (após a sua nomeação para diretor do Museu Machado de Castro), e de João Arouca (figura sobre a qual não obtivemos mais dados), Figueiredo Magalhães (1916-2008) tinha-se tornado coproprietário da Editora Ulisseia, em 1953, tendo como associadas a Empresa Tipográfica Casa Portuguesa e a Sociedade Comercial Abel Pereira da Fonseca (negociantes de vinhos), representada pelo citado Nunes Correia20.

Segundo Figueiredo Magalhães, A Semana foi proibida devido à PIDE ter intercetado um telegrama seu, para Cardoso Pires, que se encontrava a estagiar na citada Epoca, em Milão, com o objetivo de vir a coordenar a Redação do projetado semanário (Oliveira, 2007, p. 143; Cruz, 1972, p. 56). Referiam-se, nessa mensagem, instruções para entrevistar o líder comunista Władysław Gomulka, na Polónia, “onde tinha estalado uma revolta social” (Machaqueiro, 1999, p. 58). Tal terá conduzido à decisão superior, comunicada pelo diretor da Censura, Armando Larcher, a Figueiredo Magalhães, que acrescentou: “Dado que já tínhamos redação e instalações, surgiu a ideia do Almanaque (…). Ficou combinado que não ia à Censura, eu responsabilizei-me perante a PIDE” (Oliveira, 2007, pp. 143-144). Cremos, portanto, que a já referida inexistência, em arquivo, do despacho de autorização para a Almanaque, se tenha devido a esta prerrogativa excecional.

Já ao mesmo proponente não tinha sido autorizada a publicação de uma Gazeta de Artes e Letras, em 1955, informação útil, dado evidenciar um relacionamento pessoal entre Figueiredo Magalhães e Jorge Felner da Costa (1916-1976), alto quadro do Secretariado Nacional da Informação, Cultura Popular e Turismo (doravante SNI), no âmbito do qual também funcionava a DSC. Em suporte ao requerimento para essa publicação, àquela dirigido, este “dirigente da FNAT, da Emissora Nacional e administrador da TAP”, “chefe da Repartição de Turismo que sucedeu a José de Ataíde, entre 1950 e 1960” (Pina, 1988, p. 161), escreveu o seguinte - “Por me ser pedido, declaro que o Sr. Dr. Figueiredo Magalhães, que pessoalmente conheço, reúne as qualidades indispensáveis e possui inteira idoneidade moral para a direção duma empresa editora”21 - tendo-se, noutro ofício, porém, apontado: “O J. Felner, que apresentou o requerente, não conhece este sob o aspeto político”22.

É também de assinalar, neste contexto, que o fundador da Almanaque, editor

“excecionalmente culto (…), generoso, que pagava aos tradutores e tinha bons revisores” (Rolim, 2008), terá mantido “uma relação de grande cordialidade” com o citado coronel Armando Larcher, diretor da Censura entre 1944 e 1959 (Gomes, 2006, p. 151): “Eu estava muito bem colocado entre os jesuítas, a censura e os comunistas. A dada altura, entregava traduções a presos políticos em Peniche e em Caxias, justificando à censura que «sempre é preferível estarem a trabalhar do que a conspirar»”, acrescentando: “Assim as famílias sempre recebiam algum.” (Portas, 2008).

Por outro lado, se a dispensa de censura prévia também se terá adequado a algum critério oficioso, por parte da DSC, parte-se do pressuposto de que Almanaque foi classificada como publicação não periódica, à semelhança de outra revista cultural surgida quatro meses antes, Tempo Presente, de orientação neofascista, dirigida por Fernando Guedes (Matos, 2006 p. 47): “Foi autorizada a publicação da revista «Tempo Presente», nas condições requeridas, ficando dispensada de censura prévia e de quaisquer outras formalidades (…). Deverão ser enviados a esta Direção, dois exemplares da citada revista, por cada número que sair”23. Contudo, a revista de poesia e crítica literária Graal, publicada entre 1956 e 1958, dirigida por António Manuel Couto Viana (que a seguir integrou o corpo redatorial da Tempo Presente), não deixou de ser sujeita a visto prévio logo de início24.

Entre a inevitabilidade da censura e da autocensura

Servindo a censura, para Salazar, como “função natural de um regime de autoridade”, destinada a impedir a proliferação de “doutrina subversiva claramente habilidosa” (Ferro, 1978, citado em Victorino, 2013, p. 136), como observou Daniel Pires, um dos métodos perfilhados, perante a “necessidade vital” de a iludir, decorreu do facto de só a imprensa periódica ser por ela obrigatoriamente visada. Deste modo, várias revistas foram “dadas à estampa em formato de livro ou autointitulando-se coletânea, antologia, caderno, fascículo, volume antológico, número único ou publicação não periódica” (Pires, 1999 p. 309). Questão, todavia em aberto, também pela ausência de disposições concretas na legislação aplicável25, resta colocar a hipótese, do critério adotado, no caso da Almanaque, ter coincidido com o referido por BaptistaBastos: “Uma publicação que tivesse mais de 120 páginas não ia à Censura, era um truque que arranjávamos” (Bastos citado em Rolim, 2008). No primeiro número, todavia, Tempo Presente e Almanaque, apresentaram respetivamente 112 e 176 páginas (a que acresciam 32 páginas do primeiro excerto de uma novela estrangeira, no caso da segunda).

Não deixa, porém, de ser marcante que, apesar da sua breve existência, Almanaque tenha conseguido publicar 18 números de crescente rebeldia contra o conservadorismo social e político subjacente à ditadura.

Apesar de não estar obrigada a censura prévia, Almanaque não deixou de enfrentar posteriores riscos de suspensão ou apreensão, mesmo tendo em conta a arbitrariedade de critérios da DSC, como referiu Arons de Carvalho: “A atuação dos censores, ainda que se pautasse pela lógica preventiva e repressora, foi sempre marcada por uma grande aleatoriedade, dada a grande imprecisão quanto aos limites de ação, o que permitia todo o tipo de discricionariedades” (Carvalho, 1999, p. 45). Não são de descartar as hipóteses da revista ter tido de cumprir a habitual imposição (já mencionada no caso da Tempo Presente), de depósito de dois exemplares por número, em sede da DSC, bem como de ter enfrentado a possibilidade de denúncias provenientes dos pontos de venda26. Cite-se, a título de exemplo, como assinalou Daniel Pires, o destaque dado à transcrição de um decreto da Comuna de Paris, em Março de 1960, que “passou incólume” (Pires, 1996, p. 41).

No intuito de se cotejarem referências à Almanaque, em periódicos contemporâneos do seu lançamento, foi empreendida uma pesquisa abarcando o último trimestre de 1959, em títulos como a República e o Diário de Lisboa, cujo perfil, não situacionista, mais daquela se poderiam aproximar. Idem, no que respeita a outras revistas culturais, ligadas à oposição e igualmente toleradas pela Censura, como a Vértice e a Seara Nova. Em qualquer dos casos, porém, nada apurámos nesse registo. Salvaguardadas as devidas distâncias, apesar dos critérios aleatórios da DSC, Almanaque, à parte a vertente satírica, não excedeu os níveis de contestação de periódicos submetidos a visto prévio, mas tolerados pelo regime no mesmo período, veja-se a citada República, como o caso mais emblemático, com chamadas de capa para valores professados por notórios oposicionistas.

Como neste contexto defende Álvaro Costa de Matos: “Dentro do regime, à direita e à esquerda”, havia “crítica política.” Feita, “com descrição, subtileza (…) de forma a contornar a ação da censura, mas crítica quer ao obscurantismo cultural do regime, quer às suas opções de política económica ou social, quer mesmo ao rumo político do Estado Novo” (Matos, 2006 p. 53). Daí este autor concluir - “O que movia a censura era, não tanto a crítica política ao poder político ou a doutrinação e propagação mesmo de ideários políticos diferentes, mas sobretudo a proteção das figuras, instituições e estratégias imediatas do regime”.

Repare-se que o próprio sistema repressivo poderia estar ciente da relativa inoperância da maioria dos envolvidos, no caso da Almanaque - “Éramos todos anti-salazaristas. Éramos da oposição, mas não conspirávamos nada” (Cutileiro, 2018). Não deixa, porém, de surpreender, que apesar de nela ter prevalecido um plano generalizado de “elisão cirúrgica do Estado Novo”, pela “ausência de referências diretas ao próprio regime” (Rodrigues, 2019, p. 336), esta revista tenha sido tolerada pela Censura, inclusive nos casos em que não se coibiu de visar diretamente alguns dos pressupostos acima apontados:

Assis Chateaubriand, espertíssimo embaixador do Brasil em Londres, almoçou um dia em Lisboa, rodeado de gente notável de todas as políticas, desde João Ameal, monárquico e integralista, até Nuno Simões, irredutível liberal (antes quebrar que torcer). Salazar, em evidência por um dos seus discursos-lições, andava na boca de todos, antes do melão gelado. Eis que Assis se levanta (esperava-se um lugar-comum brasileiro) (…), começa a falar (…), carregando nos ss da comunidade luso-brasileira de S. Paulo: «eu nunca acreditei em homens providenciais»… Fez-se uma pausa que paralisou cinquenta estômagos nacionalistas em plena digestão. Então Assis, continuou: «No que eu acredito é em povos providenciais…». Chateaubriand fugira ao lugar-comum - mas esse era esperto, e, como se sabe, brasileiro27.

A sátira como pretexto de reflexão sobre uma sociedade em ditadura

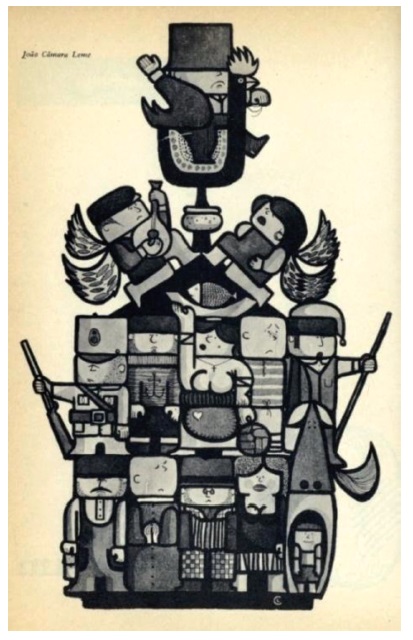

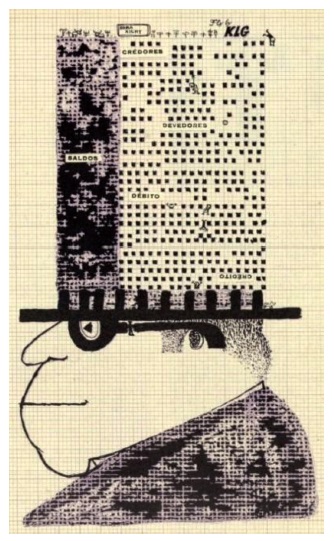

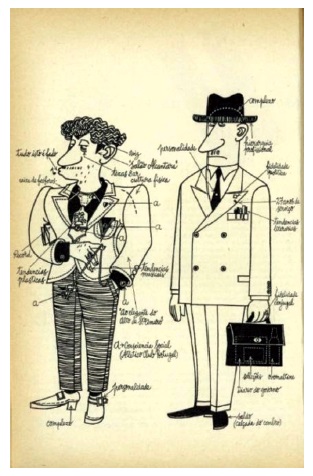

Como antes referido, o design gráfico da Almanaque, notavelmente inovador, encontra-se hoje mais bem estudado no plano académico (Almeida, 2009; Rodrigues, 2019). Destacam-se, neste contexto, as capas de Sebastião Rodrigues (ao longo de 16 números, ex. na Figura 1) e de João Abel Manta (nos últimos 2 números, ex. na Figura 3), bem como as demais ilustrações destes e de João Câmara Leme (ex. na Figura 4), Luís Filipe de Abreu, Pilo da Silva, Guilherme Casquilho, João Rodrigues e Paulo Guilherme d’Eça Leal. No plano fotográfico acrescentem-se os nomes de profissionais e amadores, como Eduardo Gageiro, Sena da Silva, João Martins, João Cutileiro, e o brasileiro Armando Rosário, também colaborador na Senhor (“Moça rica”, 1959, pp. 57-60). Este contexto foi igualmente estudado por Sofia Leal Rodrigues, quanto à forma como, na Almanaque, “a fotografia é utilizada e editada para criar uma dinâmica cinematográfica e a relação crítica que mantém com alguns estereótipos imagéticos do regime.” (Rodrigues, p. 328).

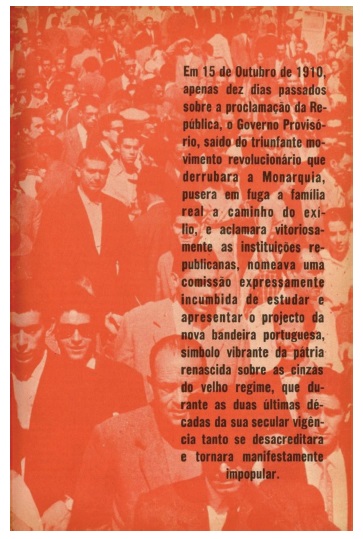

Figura 5 Ilustração do artigo de Manuel Mendes, “A bandeira nacional” . Fonte: Almanaque, outubro de 1960, p. 49 Créditos: Hemeroteca Municipal de Lisboa

Não obstante a sua irreverência, cremos que, sem paralelo ao nível de outros títulos da imprensa literária portuguesa de então, Almanaque caracterizou-se, igualmente, por ser uma revista em que o sentido da leitura era visto como um instrumento de desenvolvimento pessoal. Sobressai, neste contexto, a publicação de inéditos de escritores ligados à oposição republicana, ou ao neorrealismo, como Aquilino Ribeiro, Manuel Mendes, Vergílio Ferreira, Manuel da Fonseca, Carlos de Oliveira, ou Alves Redol, entre outros. Por outro lado, a par de novas abordagens científicas, sociológicas, artísticas, historiográficas, a revista não deixou de atender a questões fraturantes em face dos espartilhos impostos à liberdade de expressão pelo regime, designadamente pondo em causa interesses económicos instalados. Veja-se, em texto assinado pelo já referido arquiteto, fotógrafo e designer António Sena da Silva (1926-2001), sobre algumas edificações que começavam a alastrar nas periferias das cidades portuguesas (ex. na Figura 6):

As nossas cidades estúpidas, as nossas casas feias e o cenário medíocre da nossa vida de todos os dias, podem ser o resultado de um momento histórico com determinantes técnicas e justificações económicas, mas são sobretudo aquilo que merecemos. (…) O prédio de rendimento é o elemento concreto mais importante no condicionamento do nosso modo de habitar. Essas imensas folhas de contabilidade construídas em cimento armado, ajanotadas com carinho para deleite dos capitalistas empreendedores, que - num mimo de ternura - entre os mármores sarapintados da entrada, lhes ferram com um comovente lustre de vidrinhos, constituem o único modo de alojamento ao alcance das classes relativamente favorecidas. (…) Avenidas, alamedas, ruas de todos os doutores, casinhas de um lado e de outro, todas direitinhas, muito bem alinhadas, com vista para o vizinho da frente28.

Figura 6 Ilustração do artigo de António Sena da Silva, “A cidade que nós fizemos”. Fonte: Almanaque, julho de 1960, p. 137

Créditos: António Sena da Silva (?); Hemeroteca Municipal de Lisboa

Apresentando secções regulares, como se de um almanaque tradicional se tratasse (Pires, 1996, p. 40), em paralelo com a divulgação de temas como o cinema, o jazz, a ficção-científica, a arquitetura, o desporto, a condição feminina ou o comportamento da juventude perante uma sociedade em mutação acelerada29, Almanaque não deixou também de aflorar outras questões, sensíveis perante o quadro político vigente, vide o fascismo, o colonialismo, o racismo, o macarthismo, refletindo algum desencanto geracional, muito próprio desses anos, mas não deixando de questionar a realidade sob um imperativo ético. Vejam-se os textos assinados pelo jornalista, mais tarde escritor, Mário Ventura (1936-2006), sob a designação “Autópsia das Profissões”, referidos por Sofia Rodrigues (Ventura, 1960b, pp. 71-78; Ventura, 1960c, pp. 102-109; Rodrigues, 2019, pp. 342-343), bem como outro artigo do mesmo autor:

A maioria esmagadora dos portugueses que trabalham não se desloca do local onde habitualmente reside e trabalha, para gozar as suas férias (…). Vejamos o que nos diz Emília D., funcionária de uma empresa manufatureira do Estado: - Estou empregada há dois anos, mas só terei férias quando completar cinco anos de casa… Como ela, existem muitas pessoas que têm de trabalhar ininterruptamente, durante vários anos, para conquistarem o direito a descansar. Outros, porém, sobretudo operários de determinadas empresas particulares, são despedidos no fim da «quarentena» que lhes é imposta e readmitidos um dia depois, na mesma situação do empregado que entra pela primeira vez na firma, e sem as regalias que tinham conquistado e passariam a gozar daí em diante (…). Naturalmente, o que entre os vinte e os trinta anos parece infame e incita à revolta, torna-se depois daquela idade um hábito resignado30.

Almanaque assinala igualmente um período, para muitos, marcado pela desilusão relativamente ao que Humberto Delgado (1906-1965) tinha corporizado como alternativa democrática às eleições para a Presidência da República, em 1958, e por fatores conexos, como o clima de agitação nos meios católicos, vide a citada Revolta da Sé e a carta do Bispo do Porto a Salazar, em 13 de julho do ano seguinte. Mas, apesar das condicionantes legais e de uma autocensura necessariamente assumida - “A censura éramos nós que tínhamos que a fazer para não arriscar que nos apreendessem o Almanaque” (Cutileiro, 2018) - esta revista não deixou de desafiar a autoridade instituída, por vezes de forma especialmente agravada.

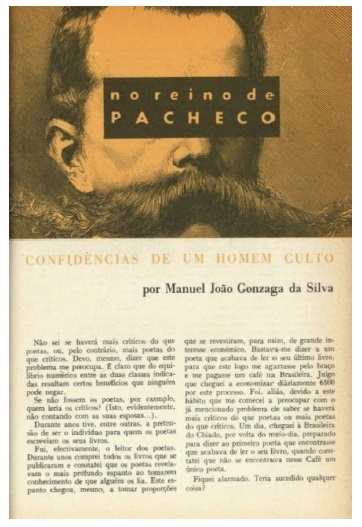

Através de um contagioso e por vezes desconcertante humor, recorrendo predominantemente ao sarcasmo, mas também a jogos de palavras e a sentidos figurados, refira-se que até a própria DSC chegou a ser diretamente visada na revista. Em texto assinado por Baptista-Bastos, a propósito de algum cinema português, pode ler-se: “A censura também entra no álibi. Cicia-se que é impossível superar a impermeabilidade dos escritórios da Calçada da Glória; que os burocratas lá com banca são rígidos e severos” (Bastos, 1960-61, p. 96). Mas atente-se, essencialmente, nas crónicas da secção intitulada “No Reino de Pacheco”, subtis metáforas do regime, das suas clientelas tradicionais e do seu ethos retrógrado e paroquial, em simbólica reminiscência queirosiana (ex. na Figura 7):

Onde fica, afinal, o Reino de Pacheco? (…) O Reino de Pacheco é um jardim; (…) É habitado pelos Pachecos; (…) Os Pachecos são bons segundo dizem os Pachecos bons e, para se evitar que esta bondade seja corrompida pela vida moderna e pelo contacto com os não-Pachecos, vivem em regime de Pachecosidade vigiada; Os Pachecos têm horror ao vácuo, como se constata lendo os artigos de fundo dos seus jornais e ouvindo os discursos dos Pachecos bons; (…) A regra é esta: quanto mais Pacheco for um Pacheco, melhor Pacheco será esse Pacheco, ou numa outra versão: tudo pelos Pachecos nada contra os Pachecos; (…) Os Pachecos são doutores e, no seu Reino, os doutores são quase todos Pachecos; (…) A sua grande preocupação consiste na formação dum escol de Pachecos e, por isso revelam uma mentalidade escolar31.

Figura 7 Texto de Luís de Sttau Monteiro sob pseudónimo. Fonte: Almanaque, junho de 1960, p. 139 Créditos: Hemeroteca Municipal de Lisboa

Segundo José Cutileiro, estas crónicas, inicialmente pensadas por O’Neill e por Sttau Monteiro, foram quase na totalidade redigidas por este (Cutileiro, 2018), tendo-se nalguns casos, extremado as insinuações implícitas. Tal se exemplifica em textos como “Poema Pícaro”, não assinado, mas que sabemos hoje ser de Palla e Carmo (“Le P (acheco)…”, 1961, p. 92; Sesinando, 2018, pp. 113-114), eivado de alusões sexuais, e em especial na referência indireta aos asilos políticos, concedidos em 1959 pela embaixada do Brasil, a Humberto Delgado, e pela embaixada da Argentina a Henrique Galvão:

Que está o sr. a fazer? - nada sr. Guarda estou a sorrir… Precisamente. E de que está o sr. a sorrir? - De nada sr. Guarda, é uma questão de cultura… Pela cara do guarda passou uma sombra de horror. Sem hesitações mandou-me segui-lo até à esquadra. Compreendi que só uma habilidade me salvaria. É que do Cais do Sodré à esquadra que fica por trás da Câmara Municipal não há uma única Embaixada, não há sequer um mísero Consulado32.

Traduzindo as suas convicções sobre um país que, acima de tudo, achavam confrangedoramente limitado, para os intelectuais e jornalistas da Almanaque, como sintetizou Cardoso Pires - “O programa era simples: ridicularizar os provincianismos culturais, cosmopolitizados ou não, sacudir os bonzos contentes e demonstrar que a austeridade é a capa do medo e da ausência de imaginação” (Cruz, 1972 p. 56).

Figura 8 Ilustração do artigo. “Quem não quer ser homem não lhe veste a pele: introdução à zoologia da farda” (anónimo). Fonte: Almanaque, dezembro de 1960-janeiro de 1961, p. 52 Créditos: João Abel Manta.; Hemeroteca Municipal de Lisboa

Em tal registo, sabendo-se que alguns dos que ali escreviam já se encontravam referenciados pela polícia política, a maioria dos conteúdos da Almanaque permaneceu a coberto do anonimato. Mas também se recorreu à utilização de pseudónimos, caso de Sttau Monteiro, “ao inventar nomes como Manuel João Gonzaga da Silva, Teodoro Pacheco, Fernão Pacheco” (Machaqueiro, 1999, p. 60), ou de BaptistaBastos, assinando como Manuel Trindade (Rodrigues, 2019, p. 344). Mas também se observam situações em que os articulistas, apesar das suas notórias conotações políticas, assumiram a sua própria identidade, caso, por exemplo, de Francisco Vieira de Almeida (1883-1962), que tinha sido o mandatário da candidatura de Delgado e posteriormente detido pela PIDE em duas ocasiões (Lemos, 2012, pp. 224, 232- 233). No número da Almanaque dedicado ao tema “Repense”: “pensar já foi uma necessidade, passou depois a ser um luxo, hoje em dia é um dever” (Repense, 1960, p. 121), aquele apelou, recorrendo ao pensamento aristotélico, ao direito à “independência mental, que nenhum respeito deve limitar nem limita algum respeito inteligente” (Almeida, 1960, p. 139). E observe-se também uma abordagem análoga, em texto de “Abertura”, anónimo, quatro números adiante:

Em tempos de maior lisura que aqueles que infelizmente atravessamos é impossível que se tenha pregado tanto o respeito: o respeito pelos pais, o respeito pelos negros, o respeito pela soberania, o respeito pelas ideias alheias, o respeito enfim por nós próprios e pelos outros. Andamos todos como a heroína bem conhecida da peça de Sartre - respeitosos. O respeito é da parte de quem está na mó de cima uma fácil comodidade e, da parte de quem está na mó de baixo, uma disfarçada cobardia33.

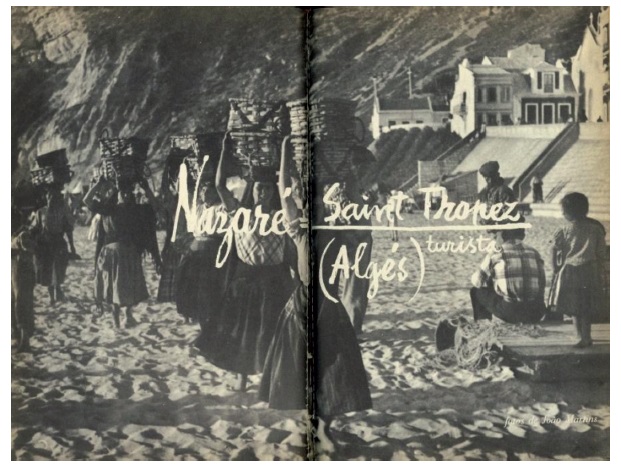

Recorde-se que também José Leitão de Barros (1896-1967), até aí um dos mais ecléticos artistas ao serviço da propaganda do Estado Novo, foi convidado para colaborar na Almanaque34. Ali se referiu que aquele “cidadão sem estandarte no nosso universo intelectual”, tinha com a “ajuda dos seus Corvos”, “esgravatado o município” (lisboeta), “as pelintrices e as ridicularias do real quotidiano” (“Aqui anunciamos…”, 1960, p. 2), referência às crónicas semanais que aquele publicava no Diário de Notícias, desde 1953. E no mesmo número, a par de um texto por si assinado - “A filigrana está para o português como a folha de amoreira para o bicho-de-seda. (…). Há filigranas legais cheias de requincofes retorcidos; há filigranas policiais, aduaneiras, camarárias (…), as nossas leis são cheias de pormenores, de curvazinhas, de meticulosidade” (Barros, 1960-1961 p. 44) - apareceu outro artigo, anónimo, talvez do seu punho também (ex. na Figura 9)35.

Nesse, entre outras ironias, punha-se em causa a genuinidade das tradições etnográficas da Nazaré, crítica, portanto, indireta ao que António Ferro (1895-1956) tinha anteriormente iniciado, através do SNI, numa lógica de pitoresco destinado à promoção turística:

Se considerarmos que a Nazaré é o nosso ponto turístico de folclore mais internacionalizado (…), o turista (…) quando vem à Nazaré para se enfrascar de bizarrias nacionais começa por enfiar um barrete, que já se não usa senão para ele ver, e por contar sete saias, que tradicionalmente eram três e passaram a ser sete por uma questão de simpatia numérica (…). Tudo tradição nova, História de agora36.

Figura 9 Fonte: Almanaque, dezembro de 1960 janeiro de 1961, pp. 124-125 Créditos: João Martins; Hemeroteca Municipal de Lisboa

De forma mais ou menos velada, também nos dois números seguintes da revista se repetiram provocações à propaganda do SNI (no âmbito do qual, recordemos, funcionava a DSC): ora criticando-se a prática, iniciada por Ferro, de difusão, para consumo interno, de comentários internacionais favoráveis ao regime37, ora num artigo sobre Amália Rodrigues, considerando-se a tradição do Fado “já fané pela propaganda do nosso departamento da dita”, e consequentemente em decadência devido à banalização turística:

Foi para aí há doze anos (…), durante deambulações marialvas por um Bairro Alto notívago (…). Espiámos, na mesa ao lado, um grupo selecto de cavalheiros e damas. (…) Num homem, rotundo e espesso, reconhecemos António Ferro, (…) outro era André Maurois. (…) A rapariga de cabelos imensos e negros não era, ainda, um lugar-comum da bisonha apoteose lusa, nem tinha sido crismada internacionalmente (…). Cortou os cabelos, desatou a falar línguas, a acamaradar com gente selecta. La «gauche respectueuse» está de permeio com «la droite melancolique». (…) Quando a Amália era bem melhor e cantava bem melhor. (…) As 33 rotações fizeram da rapariga (…) uma estopada do lugar-comum nacional38.

Conclusões

Tendo em conta a intensa criatividade que a caracterizou e os subjacentes riscos que correu, expoente de modernidade, de cosmopolitismo e de rutura com os cânones até aí mais representativos no panorama das suas congéneres39, Almanaque foi, acima de tudo, um espaço de liberdade”, como referiu Baptista-Bastos, de “uma irreverência sem freios, que impelia a dribles inesgotáveis para escapar às teias da Censura” (Bastos citado em Rolim, 2008), também “uma aventura fugaz, pela grandeza do objetivo.” (Bastos, 2005)

Desafio para novas incursões neste domínio, designadamente na relação contrastante com outras revistas culturais da época, também ligadas à oposição, teve este estudo o propósito essencial de recordar alguns dos intervenientes, contornos e irreverências editoriais da Almanaque e a sua enorme relevância para a História do jornalismo e do periodismo em Portugal. Apesar de, mais tarde, Cardoso Pires ter comentado: “Agora diz-se que essa revista era muito boa, porque as pessoas não a leram. Diziam que era uma revista elitista, pretensiosa. Era fina de mais, cara de mais. Aquilo acabou porque não tinha público” (Azevedo, 1999, p. 111), como observou José Bártolo, em síntese: “Os 18 números da Almanaque, no seu conjunto, formam um dos mais sedutores projetos editoriais portugueses, o último a nascer no contexto constrangedor do Estado Novo, o primeiro a enunciar, numa força talvez irrepetível, o novo design português” (Bártolo, 2015).

De um humor corrosivo, por vezes subversivo, também graficamente um objeto de arte, não se voltou a repetir algo de semelhante em Portugal, até ao 25 de Abril de 1974, à exceção do suplemento “A Mosca”, do Diário de Lisboa, já durante o marcelismo - e novamente através de responsáveis como Cardoso Pires e Sttau Monteiro: “Deixem «A Mosca» voar por toda a parte, passear nos vidros das janelas, incomodar as pessoas adormecidas, permitam, enfim, que «A Mosca» pouse nas calvas portuguesas e caia nas sopas domésticas. Até para que aconteça qualquer coisa” (“A Mosca…”, 1969). Mas, independentemente da breve abertura política, então verificada, não deixou o regime de manter a liberdade de expressão sob forte vigilância, apesar de pontuais cedências que nos permitem novamente inferir, como referiu Manuel Gama, que “as ditaduras querem saber não só onde estão e quem são os seus apoiantes e defensores, mas também quem são e o que pensam os seus adversários.” (Gama, 2009, p. 3).